При погружении на каждые 10 метров давление возрастает на 1 атмосферу. И на глубине 4261 метра, на которую опустились российские батискафы «Мир-1» и «Мир-2», она составляет, соответственно, 427 атмосфер.

Впечатляет? Однако на самом деле основную проблему для изучения морского мира создает не столько само давление, сколько неспособность человеческого организма оперативно приспосабливаться к его быстрому перепаду. Честно говоря, некоторые люди не выдерживают и 2 атмосфер, хватаясь за грудь и тяжело дыша. Резкое его повышение до десятков и более атмосфер может просто сломать грудную клетку. Но еще хуже – его быстрое понижение при всплытии.

Когда-то считалось, что ныряльщиков ограничивает только запас воздуха. И с появлением сначала подводного скафандра, а затем (в середине XX века) акваланга сотни храбрецов опрометчиво отправились на морское дно, пересекая опасную черту. Путь вниз не предвещал никаких проблем: с увеличением давления окружающей воды можно было увеличить и давление потребляемого воздуха, таким образом уравновешивая его. Кое-кто так достиг отметки в 150 и даже 200 метров. Но когда он с радостным ликованием торопился обратно наверх, тут и начиналась декомпрессия.

Эффект был такой же, как если бы пловца взяли и бросили в вакуум. Кто-то погибал еще в море, кто-то добирался до катера или суши, сваливаясь от страшнейшей головной боли. Из носа и ушей шла кровь, лопались ткани легких, человека разбивали инсульты или укладывали в могилу тромбы в сердечном клапане. Выжившие на всю жизнь оставались инвалидами.

Избежать декомпрессии позволяет соблюдение одного правила: всплывать очень медленно. При этом давление понижается постепенно, и растворенный в крови азот выводится из крови. Правда, такие подъемы затягиваются на часы. Например, британский ныряльщик Марк Эллиатт установил мировой рекорд погружения с аквалангом – 313 метров. Так вот, на спуск у него ушло всего 12 минут. А на подъем – 6 часов и 40 минут.

Впрочем, для тех, кому наверх к солнышку торопиться не нужно, это отнюдь не проблема. А способность дышать воздухом при давлении в несколько атмосфер дала человеку уникальную возможность в самом прямом смысле жить и работать под водою – в специальных подводных домах.

Первым таким подводным жилищем стал водолазный колокол – по легендам, придуманный греческими мудрецами для развлечения Александра Македонского. Представить себе его нетрудно: возьмите стеклянную банку и опустите ее в наполненную водою ванну горлышком вниз. Сжатый воздух не пускает воду внутрь – вот и весь его довольно простой принцип.

Большой плюс такой системы в том, что ее единственное требование – герметичность оболочки. При этом сама оболочка, испытывающая одинаковое давление снаружи и изнутри, может быть легкой и даже... мягкой (прорезиненной). Как, например, советский подводный дом «Спрут». Это увлечение, так и не перешагнувшее рамки научных исследований и развлекательного экстрима, возникло в 50-60-х прошлого века, после того как команды американца Э.Линка и француза Ж.И.Кусто провели несколько недель в построенных ими подводных «хижинах». Насосы подавали им свежий сжатый воздух, впоследствии замененный специальной кислородно-гелиевой смесью (гелий лучше выводится из организма, чем азот). А сами акванавты (или океанавты) коротали в своих подводных жилищах дни, смотря в иллюминаторы на проплывающих рыб.

Эксперименты приобретали широкий размах, к ним подключились и другие страны: Куба (проект «Карибское море-1»), Чехословакия («Пермонт-III»), Болгария («Хеброс-67»), Польша («Медуза-1»), ГДР («Мальтер-1»), Италия («Атландида»), ФРГ («Гельголанд»). Где-то им покровительствовали военные, где-то академии, а в СССР это было дело энтузиастов. Под подводные дома в Черном море приспосабливали старые железнодорожные цистерны, грузовые контейнеры. Для проекта «Ихтиандр», организованного инициативной группой клуба подводников Донецкого мединститута, оборудование искали по свалкам металлолома. Несмотря на такие условия, в Советском Союзе были успешно проведены около двадцати подобных проектов, доставивших массу удовольствия их участникам, а также зрителям-курортникам, толпящимся на крымском берегу.

Однако подводный дом имеет массу недостатков. Во-первых, он привязан к определенному месту и еще более к определенной глубине. Переместить его – огромнейшая проблема. Поэтому он годится только в качестве стационарной научной или военной станции. Во-вторых, пока что предел человеческих возможностей обрывается на отметке 783 метра. Этот рекорд был установлен еще в 1981 году американцами, которые прожили на такой глубине (и при таком давлении) 43 дня. В-третьих, необходимость избежания декомпрессии отнимает массу времени на подъем, которого, во многих случаях, просто нет. Поэтому вот уже триста лет, как человечество создает аппараты, полностью изолирующие человека как от воды, так и от ее высокого давления, давая ему возможность более-менее свободно перемещаться по разным глубинам.

Первым из них стал «бронированный скафандр» англичанина Джона Лесбриджа (1715 год). Водолаз висел в нем лицом вниз, заключенный в деревянный ящик, и погиб при испытаниях. Только в 1923 году появился полноценный водолазный скафандр, выпущенный немецкой фирмой «Нейфельдт и Кунке». Это была громоздкая (385 килограмм) металлическая конструкция из двух половин, в которых подвижные части рук и ног имели шарнирные соединения. Скафандр успешно прошел испытания на глубине 150 метров, однако был настолько неудобным, что впоследствии от этой идеи отказались в пользу батискафов, снабженных манипуляторами (механическими руками).

Собственно, батискаф – это миниатюрная подводная лодка, только имеющая ряд особенностей. В ней нет никакого оружия, ей не нужны мощные силовые установки для достижения высоких скоростей и большая команда для управления ими. Поэтому размеры батискафа минимальны. Однако субмарины могут погружаться на относительно небольшую глубину: от 100-150 метров (подлодки Второй мировой) до 300-400 (современные). Рекорды погружения боевой подлодки (около километра) принадлежит советской К-231 «Комсомолец» – специальной глубоководной субмарине с особо прочным титановым корпусом. Увы, она затонула в 1989 году.

Глубоководные батискафы смело преодолевают глубину в несколько километров – ведь они для этого и строятся. Их конструкция зависит от предельной отметки погружения. До 2000 метров – классический цилиндрический корпус со шпангоутами (ребрами), обшитый сталью, алюминием, титаном или высокопрочным стеклопластиком. Для сверхглубоких путешествий батискаф собирают в виде равнопрочного корпуса из толстостенных элементов, придавая ему более сферическую форму.

Например, на батискафе Балтийского завода (Петербург) толщина стен достигает 114 миллиметров. Этот титановый шар может опуститься на глубину 7 километров. Подобные аппараты сейчас есть только у России, США и Японии. А вот Франция в свое время обладала уникальным батискафом «Триест». Он был построен в 1953 году Огюстом (отец) и Жаком (сыном) Пикарами, и через несколько лет уникальное судно перекупили Соединенные Штаты. После модернизации стенки «Триеста» достигли 127 метров толщины, и он мог погружаться на любые глубины. Именно на нем 23 января 1960 года был установлен абсолютный рекорд: Жак Пикар и лейтенант ВМФ США Дон Уолш совершили погружение в Марианскую впадину, на глубину 10916 метров.

Важной частью батискафов являются поплавки, которых нет у подводных лодок. Если субмарина всплывает путем выдува из балластных цистерн воды, то батискаф регулирует свою плавучесть по принципу воздушного шара: поплавок тянет его вверх, свинцовый балласт вниз. При этом поплавки заполнены не воздухом – их бы сразу раздавило, – а бензином, который легче воды.

Батискаф батискафу рознь не только по глубине погружения, но и по назначению. Наверное, многие уже задаются вопросом, почему же Россия, обладающая флотом глубоководных батискафов, не смогла спасти экипаж «Курска»? Все дело в том, что глубоководный батискаф предназначен в основном для наблюдения подводного мира в иллюминаторы и камеры, а также для нехитрого захвата образцов. Помочь затонувшей подводной лодке он ничем не может. У спасательных и рабочих батискафов, которые работают на относительно небольших глубинах, есть целый набор специальных манипуляторов и других приспособлений. Поэтому спасти «Курс» с помощью «Мира» или «Триеста» было бы так же невозможно, как снимать людей с крыши затопленного знания при помощи истребителя вертикального взлета...

Для исследования больших глубин исследователи стали использовать глубоководные подводные аппараты – батискафы, батисферы и гидростаты. Впервые проект такого аппарата представили американцы К. Ричардсон и Дж. Уолкотт в 1848 году. Но тогда осуществить свой проект они не смогли. И их опередил У. Базен, который в 1865 году сумел опуститься в батисфере собственной конструкции на глубину 75 метров. Батисферы – прочные оболочки сферической формы с герметично закрывающимся люком и прочным иллюминатором для наблюдения. Такую сферу подвешивают на тросе и спускают в воду с судна обеспечения.

В начале XX века исследованиями глубин весьма заинтересовался биолог У. Биб. Он ознакомился с проектом батисферы капитана Дж. Батлера и сумел добиться, чтобы она была построена. Сфера диаметром около 1,5 метров была целиком отлита из стали и весила 2,5 тонн. Толщина стенок составляла чуть больше 3 сантиметров. Аппарат имел узкий, 35-сантиметровый люк, небольшие иллюминаторы из кварцевого стекла диаметром 152 мм и рули для поворота вокруг оси.

Атмосфера внутри батисферы очищалась при помощи вентилятора, который прогонял воздух через кассеты с порошком хлорида кальция для удаления углекислого газа. А дозированные порции кислорода поступали из двух баллонов, емкостью по 600 литров. На глубину батисфера опускалась с борта баржи «Реди» на стальном тросе диаметром 22 мм, намотанном на барабан лебедки. Кроме троса, баржу с батисферой связывали два телефонных кабеля, по которым с гидронавтами поддерживалась постоянная связь, и два электрических провода. Внутри батисферы рядом с иллюминатором был установлен мощный светильник в 1,5 кВт, что оказалось весьма неудачным решением, поскольку лампа очень сильно нагревалась, свет ее бил в глаза, мешая наблюдению через соседний иллюминатор. Да и вообще комфорт оставлял желать лучшего – исследователям приходилось все время сидеть на корточках или поджав ноги под себя.

Тем не менее, начиная с лета 1930 года, Биб и Бартон провели серию спусков под воду у острова Нонсач, неподалеку от Бермудских островов. Исследователям удалось спуститься до глубины 800 метров, поставив мировой рекорд. Однако, когда после первой серии погружений батисферу опустили на глубину 915 метров, при подъеме она оказалась полностью заполненной водой. Не выдержало уплотнение иллюминатора, но, на счастье, этот испытательный спуск проходил без участия людей. Пришлось провести модернизацию. И 11 августа 1934 года Уильям Биб и Отис Бартон опустились на глубину, рекордную для того времени, – 923,5 метров. Далее, в 1949 году у берегов Калифорнии Отис Бартон уже без Биба опустился на глубину 1006 метров, а 16 августа 1949 года – на 1375 метров, пробыв под водой 2 часа 19 минут.

В СССР начали заниматься глубоководными спусками во второй половине 30-х годов XX века. В 1936 году инженеры Михайлов, Нелидов и Кюнстлер создали проект одноместной батисферы, предназначенной для исследований на глубинах до 600 метров. Корпус батисферы состоял из двух стальных полусфер с фланцами. Внутренний диаметр собранной сферы был равен 1,75 метров. В сфере имелись отверстие под входной люк и несколько отверстий под иллюминаторы.

Наряду с батисферами для подводных погружений использовались и гидростаты, имевшие форму цилиндра со сферическими днищами. Такой корпус позволял с большими удобствами разместить экипаж и аппаратуру. Первым гидростатом, опустившимся на глубину свыше 400 метров, была конструкция американского инженера Ганса Гартмана. Погружение происходило в 1911 году в Средиземном море. С гидростата, опущенного на глубину 458 метров, Гартман сделал несколько фотоснимков. А после всплытия рассказал об испытанном им ужасе, поскольку под воздействием глубинного давления внутри камеры стал раздаваться треск «наподобие пистолетных выстрелов». Тем не менее работы по совершенствованию гидростатов продолжались. Были даже попытки создать нечто вроде «подводного танка», способного ползать по дну. Именно такую конструкцию имел, например, гидростат Рида с экипажем из двух человек.

В России работы по проектированию и строительству гидростатов начались в 20-х годах XX века по заказу ЭПРОНа – Экспедиции подводных работ особого назначения. Дело в том, что флотскому инженеру B.C. Языкову удалось собрать сведения о гибели в районе Балаклавской бухты в 1854 году парусно-винтового фрегата «Черный принц» с золотыми монетами на борту. Для подъема столь ценного груза инженер Е.Г. Даниленко построил гидростат с глубиной погружения 150 метров. Воздух для экипажа подавался с катера по резиновому шлангу. Однако золотой груз экспедиции заполучить так и не удалось. Правда, погружения в Балаклавской бухте не шли даром. Экспедиция подводных работ получила богатый опыт, который позволил ее членам в дальнейшем поднять 110 затонувших судов. А сам гидростат Даниленко затем успешно использовался на Белом и Балтийском морях. С его помощью, в частности, была обнаружена канонерская лодка «Русалка», затонувшая в 1893 году в Финском заливе.

В 1944 году по проекту инженера А.З. Каплановского был построен гидростат ГКС-6, предназначенный для аварийно-спасательных работ. Корпус гидростата выполнен из стальных цилиндров и рассчитан для погружений на глубины до 400 метров. Вес гидростата вместе с грузом составил одну тонну. При отдаче груза, прикрепленного к днищу, аппарат приобретал небольшую положительную плавучесть и самостоятельно всплывал.

В 1960 году на Балтийском заводе построили гидростат «Север-1» из прочной легированной стали. Расчеты показали, что гидростат может погружаться на глубину до 750 метров. В конической части корпуса имелось пять иллюминаторов из органического стекла. Над входным люком на поворотной головке закреплены прожектор и фотовспышка, срабатывающая одновременно с открытием затвора фотокамеры. Кинокамера была установлена на кольцевой направляющей внутри гидростата. В нижней части гидростата закреплена чугунная балластная плита, которая сбрасывалась в аварийной ситуации.

Спуски гидростата «Север-1» велись с экспедиционного судна «Тунец» в начале 60-х годов в районах Норвежского и Баренцева морей. Всего в гидростате совершено более 600 погружений, позволивших получить данные о составе косяков рыб, провести наблюдения за изменением поведения рыбы в зависимости от сезона и времени суток, изучить распределение водорослей в Белом море.

Еще для исследовательских целей во всем мире было построено десятка полтора подобных аппаратов. Но все они обладали одним существенным недостатком – привязка к кораблю обеспечения не позволяла вести автономных исследований. Поэтому в мире стали строить мини-подлодки для исследовательских целей. Одним из первых такое «ныряющее блюдце» построил уже известный нам Ж.И. Кусто в 1957 году. Затем его примеру последовали другие конструкторы. В частности, сотрудники ленинградского института Гипрорыбфлота создали в 60-е годы XX века для Тихоокеанского НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии 305-тонную субмарину, способную «нырять» на 300 метров, плавать там в любом направлении со скоростью 9 узлов, зависать над грунтом и садиться на него «ТИНРО-1».

Пока первенец ленинградцев осваивался в стихии, инженеры работали над вторым аппаратом для дальневосточников. И вот 12 ноября 1974 года капитан Михаил Гире задраил крышку входного люка на «ТИНРО-2». Эта мини-субмарина была примерно в шесть раз короче предшественницы, в два раза уже и весила всего 10 тонн. Зато свободно оперировала на 400-метровой глубине!

В августе следующего года на Балтике началась проверка экспериментального подводного аппарата «ОСА-3-600», созданного на сей раз в московском отделении Гипрорыбфлота. Его стальной сферический корпус с четырьмя крыльчатыми движителями походил на «ныряющее блюдце» Кусто. Зато маневренность у «осы» была отменной, а рабочая глубина доходила до 600 метров. Словом, у каждого нового аппарата неизменно улучшаются те или иные характеристики и, конечно, увеличивается глубина погружения. Однако преодолеть километры, отделяющие поверхность океана от дна, способны только батискафы (в переводе с греческого – глубоководные суда).

В 1959 году в ленинградском отделении Гипрорыбфлота были созданы батискафы «Б-5» и «Б-11». Цифра в названии указывала максимальную глубину погружения в километрах. По замыслу разработчиков, каждый из них предстояло оснастить механической рукой-манипулятором, ловушкой для морских животных. При этом команда состояла из трех человек и могла вести и научные исследования. Спустя шесть лет ленинградцы оформили проект «ДСБ-11» – батискафа, с помощью которого предполагалось изучать тектонические процессы на океанском дне.

Велись подобные разработки и за рубежом. В частности, в 70-е годы американские исследователи получили в свое распоряжение глубоководный аппарат «Алвин», известный, к примеру, тем, что в ноябре 1979 года обнаружил на дне Калифорнийского залива «черных курильщиков» – подводные гейзеры, выбрасывающие перегретую и насыщенную минеральными веществами воду. Причем вокруг каждого «курильщика» были обнаружены не ведомые ранее формы жизни. А в 1986 году «Алвин» опускался на дно в районе гибели знаменитого «Титаника».

Гордостью же французов, в частности, является глубоководный аппарат «Наутил», способный работать на глубинах до 6 километров. Титановый корпус позволяет команде из трех человек вполне комфортно чувствовать себя на многокилометровой глубине. Причем работает «Наутил» обычно в паре с подводным роботом «Робин», который при погружении располагается в носовой части аппарата. При достижении рабочей глубины робот начинает действовать самостоятельно, удаляясь от аппарата на длину соединительного кабеля (около 60 метров). Несколько особняком стоят глубоководные подводные аппараты Института океанологии имени П.П. Ширшова, базирующиеся на корабле науки «Академик Мстислав Келдыш».

Аппараты «Мир» были построены в 1987 году в Финляндии по совместному проекту Академии наук СССР и финского концерна «Раума-Репола». «Миры» рассчитаны на максимальную глубину погружения 6000 метров. Это делает доступными для них 99 % акватории и дна Мирового океана – за исключением самых глубоких впадин.

Для противостояния давлению в 600 атмосфер отсеки прочного корпуса собраны из полусфер, отлитых из высоколегированной никелевой стали, которая оказалась вдвое прочнее, чем даже титановый сплав. По скорости подводного хода, возможности вертикального маневрирования, энергообеспечению и длительности пребывания под водой «Мирам» нет равных. В первую очередь это обеспечивается железоникелевыми аккумуляторами емкостью около 100 КВт/час, что вдвое больше, чем у аналогов. Со специальным обтекателем скорость аппарата доходит до 5 узлов. Обычно же для исследовательских работ достаточно и 3 узлов.

Гордость конструкторов – система балластировки, подобная той, что принята на подлодках: погружение и всплытие производятся путем заполнения водой и осушения балластных цистерн. Другие аппараты, как правило, всплывают за счет сбрасывания балласта – крупной дроби из стали.

«Миры» оборудованы всеми необходимыми приборами для океанологических измерений, фото- и видеоаппаратурой. Силовые приводы и микропроцессорная система управления забортными манипуляторами позволяют и поднимать предметы весом до 80 килограмм, и весьма деликатно обращаться с биологическими объектами: на испытаниях оператор перекладывал сырое куриное яйцо, не повреждая его.

Связь с поверхностью поддерживается с помощью гидроакустической аппаратуры, что обеспечивает максимальную мобильность мини-подлодок. В особых случаях к аппарату можно пристыковать оптико-волоконный кабель для ведения «живой» трансляции с морского дна. Запас кислорода и поглотителя углекислоты рассчитан на 10 часов работы экипажа из трех человек плюс резерв на трое суток для аварийной ситуации.

Первое погружение на предельную глубину глубоководный обитаемый аппарат «Мир-1» совершил 13 декабря 1987 года. Экипаж в составе профессора И.Е. Михальцева, заведующего лабораторией научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии, доктора технических наук A.M. Сагалевича и финского пилота П. Лааксо опустился в Атлантике до самого дна, на глубину 6170 метров. На следующий день тот же экипаж, пересевший на «Мир-2», еще раз опустился на дно Атлантики, достигнув глубины 6120 метров. В 1994 году американский World Technology Evaluation Center (центр, который регистрирует новейшие технологии) назвал «Миры» «...лучшими глубоководными обитаемыми аппаратами из когда-либо построенных в мире».

К 2007 году оба аппарата совершили более 300 погружений в рамках 35 научных экспедиций в трех океанах. Они участвовали в самых разнообразных работах – от изучения таинственных «черных курильщиков» до герметизации корпуса затонувшей атомной подводной лодки «Комсомолец», лежащей на глубине 1700 метров А мировую популярность аппаратам принесли съемки на затонувшем «Титанике» по заказу американских кинематографистов.

Чтобы доказать, что территория арктического дна геологически представляет собой часть Сибирской континентальной платформы, в сентябре 2007 года было совершено погружение «Мира-1» и «Мира-2» на дно Северного Ледовитого океана в точке географического Северного полюса.

Более полувека назад, 23 января 1960 года, произошло знаменательное событие в истории покорения мирового океана. Батискаф Trieste, пилотируемый французским исследователем Жаком Пикаром (Jacques Piccard, 1922–2008) и лейтенантом ВМС США (US Navy) Доном Уолшем (Don Walsh), достиг самой глубокой точки океанского дна – бездны Челленджера, расположенной в Марианской впадине и названной в честь английского судна «Челленджер», с которого в 1951 году были получены первые данные о ней. Погружение продолжалось 4 часа 48 минут и завершилось на отметке 10911 метров относительно уровня моря (mean sea level). На этой страшной глубине, где чудовищное давление в 108,6 МПа (что более чем в 1100 раз больше нормального атмосферного) сплющивает все живое, исследователи сделали важнейшее океанологическое открытие: увидели, как мимо иллюминатора проплывают две 30-сантиметровые рыбки, похожие на камбалу. До этого считалось, что на глубинах, превышающих 6000 метров, никакой жизни не существует. Пробыв на дне около двадцати минут, Trieste начал подниматься наверх. Подъем занял 3 часа 15 минут. На поверхности врачи не зафиксировали каких бы то ни было отклонений состояния здоровья двух смельчаков от нормы.

Таким образом был установлен абсолютный рекорд глубины погружения, превзойти который невозможно даже теоретически. Все последующие погружения к самой глубокой точке мирового океана с исследовательскими целями совершали уже беспилотные батискафы-роботы. Но и их было не так много, поскольку «посещение» бездны Челленджера – дело и трудоемкое, и дорогостоящее. В 90-е годы три погружения совершил японский аппарат Kaiko, управлявшийся дистанционно с «материнского» судна по волоконно-оптическому кабелю. Однако в 2003 году при исследовании другой части океана во время шторма оборвался буксировочный стальной трос, и робот был утерян.

На смену Kaiko пришел американский беспилотный батискаф Nereus, конструктивно представляющий собой катамаран, способный перемещаться на глубине со скоростью 3 узлов. Им управляют посредством волоконно-оптического кабеля. Однако возможно и радиоуправление.

Всякое рекордное техническое достижение имеет длительную предысторию. В данном случае сюжет уложился лишь в два человеческих поколения. Все началось с Огюста Пикара (Auguste Piccard, 1884-1962), швейцарского физика и изобретателя, отца одного из покорителей бездны Челленджера. Будучи профессором университета в Брюсселе, в 20-е годы прошлого века он занимался исследованиями в области геофизики и геохимии, изучал радиоактивные свойства урана. В 1930 году, «оторвавшись от почвы», переключился на исследование верхних слоев атмосферы, для чего сконструировал уникальный для своего времени стратостат. Его герметичная гондола имела сферическую форму и позволяла экипажу совершать полеты чуть ли ни в безвоздушном пространстве.

Стратостат, построенный при поддержке Бельгийского национального фонда научных исследований (Fonds National de la Recherche Scientifique, FNRS), получил название FNRS-1. В мае 1931 года Огюст Пикар вместе с ассистентом Паулем Кипфером (Paul Kipfer) совершил первый в истории полет в стратосферу, достигнув высоты 15785 метров. Штурм воздушного океана на FNRS-1 продолжался до середины 30-х годов, а рекорд высоты подъема был доведен до 23000 метров.

А в 1937 году Пикар, вдохновившись идеей погружения в пучины морские, начал разрабатывать принципиально новый тип подводного плавcредства, получившего название батискафа. Дело в том, что субмарины в надводном положении имеют «положительную» плавучесть, батискаф – всегда только «отрицательную». Подводная лодка погружается за счет того, что открываются клапаны вентиляции в балластных системах, воздух замещается забортной водой, и положительная плавучесть становится отрицательной. Для перемещения по вертикали рулями создается дифферент (наклон продольной оси относительно горизонтали), а воздух в балластных системах либо стравливается, давая место воде, либо расширяется, выдавливая воду наружу.

Батискаф же плавает по принципу утюга. В надводном состоянии его удерживает находящийся над гондолой с экипажем громадный поплавок, заполненный бензином. Поплавок имеет и еще одну важную функцию: в подводном положении он стабилизирует батискаф по вертикали, предотвращая раскачивание и переворачивание. Когда из поплавка начинают медленно выпускать бензин, который замещается водой, батискаф начинает погружение. С этого момента у аппарата только один путь – вниз, на дно. При этом, естественно, возможно и перемещение в горизонтальном направлении при помощи приводимых в движение двигателем гребных винтов.

Для того чтобы подняться на поверхность, в батискафе предусмотрен металлический балласт, который может быть дробью, пластинками или болванками. Постепенно освобождаясь от «избыточного веса», аппарат поднимается. Металлический балласт удерживается электромагнитами, так что если с системой энергоснабжения что-то случается, то батискаф сразу, словно стартующий в небо аэростат, «взмывает» вверх.

С конструированием своего первого океанического детища, которое было названо FNRS-2, Пикар провозился до 1946 года, что было связано с бушевавшей в Европе мировой войной. А спустя два года он был изготовлен. FNRS-2, рассчитанный на экипаж из двух человек, весил 10 тонн. Емкость сравнительно компактного поплавка составляла 30 м³, а диаметр гондолы – 2,1 метра. Расчетная глубина погружения составляла 4000 метров.

Ввиду принципиальной новизны аппарата и опасения за прочность гондолы довольно долго проводились его испытания в Дакаре без экипажа на борту. Вначале батискаф опустился на 25 метров. А через год глубину погружения довели до 1380 метров. Однако на этом все и завершилось: во время буксировки батискафа тросом был серьезно поврежден поплавок. Предстояло не только его отремонтировать, но и продолжить доработки по результатам испытаний. Однако Бельгийский национальный фонд научных исследований отказался от дальнейшего финансирования проекта. И в 1950 году FNRS-2 передали французскому ВМФ. Французские инженеры в итоге добились, чтобы в 1954 году модернизированный батискаф, получивший новое имя FNRS-3, погрузился на 4176 метров с экипажем на борту.

Между тем Огюст вместе с подросшим сыном Жаком, успевшим поучиться в Женевском (Université de Genève, UNIGE) и Базельском (Die Universität Basel) университетах, в 1952 году приступил к созданию батискафа-рекордсмена Trieste. Аппарат был назван в честь итальянского города Триеста, на верфи которого он был произведен в 1953 году. Столь короткие сроки объяснялись тем, что «Триест» не имел принципиальных конструктивных отличий от FNRS-2. Разве что были увеличены габариты прототипа да усилена конструкция гондолы.

С 1953 по 1957 год Trieste, пилотом которого стал молодой Пикар, совершил несколько погружений в Средиземном море, достигнув глубины 3150 метров. Причем в первых из них принимал участие и отец, которому тогда было уже 69 лет.

В 1958 году батискаф купили ВМС США. После его доработки на заводе Круппа в Германии, где гондола была упрочнена высококачественной легированной сталью, Trieste обрел способность погружаться на глубину до 13000 метров. Именно на этой конструкции в 1960 году и был установлен непобиваемый рекорд. Одним из достижений этого погружения, благотворно повлиявшим на экологическое будущее планеты, стал отказ ядерных держав от захоронения радиоактивных отходов на дне Марианской впадины. Дело в том, что Жак Пикар экспериментально опроверг бытовавшее в то время мнение о том, что на глубинах свыше 6000 метров не происходит восходящего перемещения водных масс.

Trieste в его последнем, «чемпионском» варианте имел поплавок длиной 15 метров и объемом 85 м³. Толщина стенок поплавка, укрепленных внутри шпангоутами, составляла всего 5 мм. Толщина стенок гондолы диаметром 2,16 метров равнялась 127 мм. Вес гондолы на воздухе составлял 13 тонн, а в воде (при нормальных условиях) – 8 тонн. Балласт из металлической дроби, которая порционно сбрасывалась электромагнитами для всплытия, обладал массой в 9 тонн. Имелся один иллюминатор для наблюдений, изготовленный из оргстекла, а также прожектор с кварцевой дуговой лампой. Батискаф имел автономную систему регенерации воздуха, которая используется на космических аппаратах. При этом имелась возможность голосового общения с поверхностью при помощи гидроакустической системы связи.

В дальнейшем при помощи Trieste в Атлантическом океане безрезультатно пытались найти пропавшую субмарину Thresher, а также проводили обследование различных участков океанского дна. В 1963 году легендарный батискаф был разобран и помещен в Морском музее США в Вашингтоне.

Нынешний наследник легендарного Trieste – батискаф Nereus – создан в американском Вудхолсовском океанографическом институте (Woods Hole Oceanographic Institution). Это катамаран, имеющий размеры 4,25 метра × 2,3 метра и весящий менее трех тонн, плавучесть которого обеспечивают полторы тысячи полых сфер из особо прочной керамики. При помощи двух винтов он может перемещаться под водой со скоростью трех узлов на протяжении десяти часов, что обеспечивается батареей из 4 тысяч аккумуляторов общей емкостью 15 кВт-час. Полезная нагрузка составляет 25 килограмм. К ней относятся манипулятор, сонар, камеры, приборы для химического анализа и контейнеры для забора проб. Аппарат уходит на дно со скоростью утюга и на заданной глубине отстреливает часть балласта, что обеспечивает его плавучесть. Для подъема отстреливается остаток балласта.

Весь остальной мировой парк батискафов, куда входят как пилотируемые машины, так и роботизированные, не способен опуститься глубже 6500 метров. Что предопределено прагматическими соображениями: более глубоководная часть мирового океана составляет лишь 12% его общей площади.

В Советском Союзе проектирование глубоководных батискафов началось в конце 60-х годов. И предназначались они для ВМФ как спасательные аппараты, применяющиеся для ликвидации аварий субмарин. Батискафы классического поплавкового типа серии АС со стравливанием в воду бензина преодолели двухкилометровый рубеж лишь в 1975 году. Через четыре года появился пилотируемый супергигант АС-7 водоизмещением 950 тонн. За одно погружение он пожирал 240 тонн бензина, в связи с чем «материнский» корабль сопровождал танкер. И лишь в июле 1987 года он опустился чуть ниже глубины в 6035 метров, заданной в ТЗ. Через год он разбился, и его ремонтировали два года. А в конце 90-х АС-7 затонул в бухте Раковая на Дальнем Востоке.

Всего было выпущено около тридцати батискафов серии АС. Сейчас «в живых» осталось около пяти, и все они не «ныряют» глубже 1000 метров. Один из них – АС-28, разработанный в КБ «Лазурит» в 1987 году. Им управляет экипаж из четырех человек, конструкция предполагает прием на борт до двадцати спасаемых. В 2005 году АС-28 потерпел аварию, спасти спасательный аппарат удалось при помощи британского подводного робота.

Мирные исследования морских пучин, как в научных интересах, так и по заказу рыбопромыслового ведомства, до середины 80-х годов осуществлялись на глубинах менее 800 метров. И лишь в 1987 году в результате совместной разработки Института океанологии им. П.П. Ширшова АН СССР и финской компании Lokomo отечественные ученые получили два полноценных глубоководных батискафа «Мир-1» и «Мир-2». Каждый из них на испытаниях преодолел отметку 6100 метров. Батискафы базируются на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш».

Длина аппаратов – 7,8 метров, ширина – 3,8 метров, высота – 3 метра, сухой вес – 18,6 тонн. Корпус изготовлен из высокопрочной легированной никелевой стали, имеющей предел текучести вдвое больший, чем у титана. Аппаратом управляет экипаж из 3 человек. Принцип погружения и всплытия «Мира» такой же, как и у субмарины, использующей систему водных балластных цистерн. Электродвигатели получают питание от аккумуляторов емкостью 100 кВт-час и позволяют развивать под водой скорость 5 узлов. Продолжительность автономной работы – 80 часов. На борту установлена исследовательская аппаратура. Связь с поверхностью поддерживается как через волоконно-оптический кабель, так и с помощью гидроакустической аппаратуры.

В советский период, до 1991 года, «Академик Келдыш» принял участие в тридцати пяти экспедициях в Атлантический, Тихий и Индийский океаны. Затем активность исследовательской деятельности резко снизилась. Более того, «Миры» стали выступать в не совсем свойственных им ролях. При их участии сняли три голливудских фильма, один из которых – «Титаник» (как писали отечественные СМИ, эти съемки принесли «Мирам» мировую известность.) Они, не обладая спасательными функциями, принимали участие в обследовании потерпевших аварии подводных лодок «Комсомолец» и «Курск».

Пионеры глубин и их знаменитые погружения

Батисфера (1930 год)

О самых глубоких участках океана человечеству было практически ничего не известно до первой половины XX века. В ходе различных исследовательских экспедиций – к примеру, знаменитого плавания британского корвета «Челленджер» в 1870-х годах – проводились замеры океанских глубин, но кто там живет, так и оставалось загадкой. В 1928 году американский изобретатель Отис Бартон начал разрабатывать аппарат, который мог бы достичь недоступных обычным подводным лодкам глубин. У проекта Бартона была и конкретная цель: британский натуралист Уильям Биби как раз нуждался в подходящем аппарате для исследования океанского дна в районе Бермудских островов. В итоге Бартон построил сферическое устройство, способное выдержать гигантское давление, и оснастил его иллюминаторами из кварцевого стекла, чтобы Биби мог как следует рассмотреть загадочных подводных обитателей.

В 1930 году Бартон и Биби осуществили первые погружения – для начала они опустились всего на 14 метров, чтобы убедиться в том, что батисфера не пропускает воду. В следующие четыре года они опускались куда глубже. 15 августа 1934 года исследователи нырнули на 923 метра – почти на километровую глубину. Это достижение оставалось рекордным до 1949 года. Успех батисферы подтвердил изначальную догадку Бартона о том, что корпус сферической формы лучше всего способен противостоять огромному давлению водной толщи.

FNRS (1948 год)

После Второй мировой войны самые значимые шаги в деле освоения глубин сделала Бельгия. В военное время технологии строительства подводных лодок развивались быстрыми темпами, и германские субмарины типа XXI, к примеру, могли погружаться почти на 250 метров. Бельгийский батискаф FNRS-2 поставил несколько рекордов – в отличие от батисферы Бартона и Биби, они опускались и поднимались обратно на поверхность без помощи троса и установленной на надводном судне лебедки. Ученый Огюст Пикар разработал аппарат, состоящий из двух частей: сферической батисферы для экипажа и поплавка в форме подводной лодки, заполненного бензином. Для подъема на поверхность батискаф сбрасывал балласт. FNRS-3 в 1954 году установил мировой рекорд, погрузившись более чем на четыре километра недалеко от побережья Сенегала.

«Триест» (1960 год)

Заветной целью океанографов всегда была Марианская впадина, самая глубокая точка мирового океана. Ее глубина – почти 11 километров. Гора Эверест скрылась бы в ней без всякого следа, и от ее вершины до поверхности моря еще осталась бы пара километров. Батискаф «Триест», напоминающий увеличенную версию FNRS, был сконструирован опять-таки Огюстом Пикаром, на этот раз при активном участии его сына Жака. Пикар-младший стал и основным пилотом батискафа, вместе с ним погружался американский подводник Дон Уолш. Исследователи попытались достичь глубочайшего участка Марианской впадины, «Бездны Челленджера», куда на тот момент еще не опускался ни один сделанный человеком объект.

23 января 1960 года Пикар и Уолш приступили к осуществлению своего смелого плана. Батискаф опускался со скоростью почти в метр в секунду. На девятикилометровой глубине треснул один из иллюминаторов сферы, но «Триест» все-таки достиг дна через 4 часа 47 минут после начала спуска. Исследователи провели на дне около 20 минут и даже обнаружили там рыбу, похожую на камбалу. Сейчас батискаф «Триест» выставлен в военно-морском музее в американской столице Вашингтоне, а фамилия Пикар вошла в историю не только океанографии: в его честь был назван капитан Жан-Люк Пикар из сериала «Звездный путь».

«Алвин» (1964 год)

Трехместный батискаф «Алвин» был спущен на воду в 1964 году и с тех пор принял участие в целом ряде известных миссий. Этот американский аппарат, внешне напоминающий помесь резиновой игрушки для ванной и небольшого буксира, осуществил более 4400 погружений, наблюдая океанскую живность и другие подводные объекты. Конструктивно «Алвин» более маневренный, чем такие аппараты, как «Триест», и он способен разделяться надвое: в случае возникновения проблем капсула с экипажем может отдельно всплыть на поверхность. В 1976 году в районе Галапагосских островов с «Алвина» впервые наблюдали так называемых «черных курильщиков» – перегретые потоки вулканической воды, в которых обитают необычные формы жизни. Самой знаменитой миссией «Алвина» стало, пожалуй, погружение к обломкам «Титаника» в 1986 году – ученые тогда увидели судно впервые с момента его катастрофы в 1912 году.

«Мир» (1987 год)

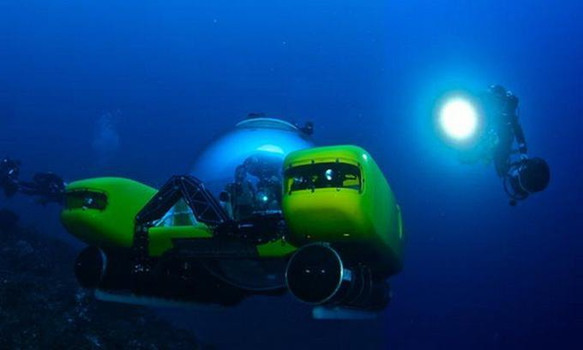

В годы холодной войны советские ученые тоже разработали несколько моделей глубоководных аппаратов. В 1987 году в Финляндии по их чертежам были построены «Мир-1» и «Мир-2». Эти аппараты способны погружаться на глубину в 6 километров с экипажем из трех человек – такого запаса прочности достаточно, чтобы исследовать 98% Мирового океана. Как и «Алвин», «Мир-1» опускался к «Титанику»: режиссер Джеймс Кэмерон использовал его для съемок одноименного фильма. «Миры» исследовали глубины нескольких океанов, а также работали в Байкале – самом глубоком в мире пресноводном озере.

|