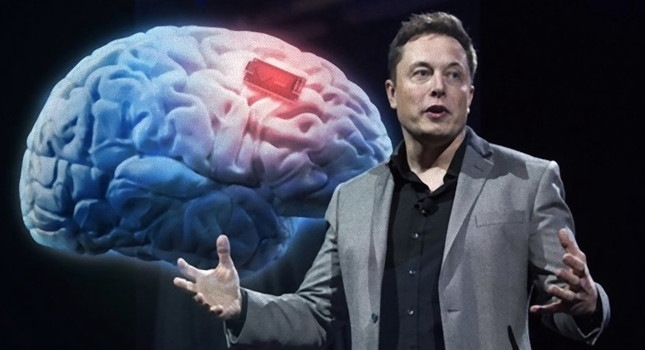

Neuralink – это проект Илона Маска, который стартовал в 2016 году. Компания занимается разработкой специального прибора, который способен передавать сигналы мозга по Bluetooth. Это позволит управлять компьютером или смартфоном напрямую, при помощи мозговых импульсов.

Впервые прибор показали в июле 2019-го. Предполагается, что капсула-приемник будет крепиться за ухом, как слуховой аппарат. От нее к мозгу будут идти нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1500 электродов, каждый из которых в 4 раза тоньше человеческого волоса. Один процессор величиной 4 х 4 мм обрабатывает информацию с 10 тыс. электродов. Кабель USB-C обеспечит максимальную пропускную способность для передачи данных.

Главная задача Neuralink – расширить возможности людей, в первую очередь тех, кто страдает неврологическими заболеваниями. По словам Маска, аппарат позволит контролировать гормоны, справляться с тревожностью и даже сможет заставить мозг работать эффективнее. Также чип позволит передавать музыку прямо в мозг. Люди смогут слушать музыку на тех частотах, которые обычно недоступны для нашего слуха, и даже общаться телепатически.

Операция по вживлению нейрочипа будет роботизированной и не сложнее, чем лазерная коррекция зрения, обещают ученые Neuralink. Первые испытания, по словам Маска, уже прошли на крысах и обезьянах и закончились успешно.

Маск делает ставку на то, что расширение возможностей человеческого мозга позволит не только справляться с тяжелыми заболеваниями, но и конкурировать с искусственным интеллектом.

С другой стороны, на создание окончательной версии подобного устройства может уйти гораздо больше времени, чем обещают в компании Маска. Человеческий мозг устроен очень сложно, и любое некорректное вмешательство может ему навредить. Чтобы расшифровать всю информацию, которую передает наш мозг, нужно гораздо больше знаний о нем – и это главная проблема.

Назвать все это технологической революцией тоже сложно: аналоги нейрочипов вживляют уже десятки лет – например, пациентам с болезнью Паркинсона или травмами позвоночника.

9 апреля 2021 года Neuralink показала видео с макакой, которая играет в видеоигру при помощи вживленного в ее мозг чипа: чип, вживленный девятилетней макаке Пейджеру за 6 недель до этого, подключили к игровой приставке. Сначала Пейджер играл при помощи джойстика, загоняя объект в оранжевый квадрат. Потом исследователи убрали джойстик и откалибровали нейрочип. Они начали подавать на игровое устройство сигнал, смоделированный по данным, которые поступают из мозга через чип. При этом отсутствовала разница, то есть с помощью чипа – буквально силой мысли – можно управлять объектами. Чип также работает в связке с iPhone по Bluetooth.

Никаких научных данных об исследованиях и эксперименте Neuralink не публикует. Главная заслуга компании – в том, что команде удалось сделать чип малоинвазивным и создать полностью беспроводной интерфейс.

Ученые и биотехнологи давно разрабатывают протезы, которые бы могли заменить отдельные участки мозга. Это необходимо при инсультах или заболеваниях мозга – таких как рассеянный склероз, деменция, болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Итог этих разработок – нейропротезы двух типов:

Роботизированные – управляются электродами, которые имплантируют в мозг. Их вживляют тем, кто полностью парализован и не может управлять своим телом;

Те, в которых электроды присоединяют к оставшимся нервным окончаниям утраченной конечности. Они помогают людям, которые лишись руки или ноги.

Впервые подобный протез представил в 2012-м невролог Теодор Бергер из США. Правда, испытания проводились только на крысах.

Самый простой протез, который взаимодействует с мозгом – это слуховой аппарат с имплантом, который используют с 1960-х годов. Он использует нейронные связи между ухом и мозгом.

Еще одно важное направление – создание нейропротезов, которые помогут создать новые нейронные связи вместо утраченных. Они посылают нужные сигналы и тренируют мозг, – как тренируют человека, который заново учится ходить после травмы. Это помогает и при тяжелых болезнях, и при проблемах с памятью.

Есть отдельные случаи того, как пациентам вживляли нейроинтерфейсы – или их прототипы – чтобы компенсировать утраченные функции.

Например, 53-летняя парализованная американка, которая, с помощью имплантов в мозге, научилась управлять роботизированной кроватью.

Испанец Нил Харбиссон утратил способность различать цвета. Ему вживили специальную камеру, преобразующую цвет в звук и отправляющую информацию во внутреннее ухо.

Американец Натан Коупленд получил серьезную травму позвоночника. С помощью нейрочипа он научился управлять искусственной рукой и даже протянул ее Бараку Обаме на встрече.

Однако все это единичные примеры, и в массовое производство такие интерфейсы не поступали.

Недавно ученые открыли биосинтетический материал, который можно вживлять в мозг человека, чтобы соединить его с искусственным интеллектом. В отличие от многих других, он не отторгается тканями и не оставляет видимых повреждений. Возможно, именно его будут использовать для будущих «киборгов».

Собственно, а что может быть общего у мозга и компьютера? Ответ: хотя бы электричество. Еще в 1849 году швейцарский ученый Эмиль Генрих Дюбуа-Реймон нашел доказательства наличия электрических потенциалов в живых тканях. И, в частности, доказал, что мозг – как нервные и мышечные ткани – способен генерировать электрические сигналы. В 1875 году электрическую активность в мозге животных, независимо друг от друга, обнаружили английский физиолог и хирург Ричард Катон (он изучал мозг кроликов и обезьян) и русский физиолог Василий Яковлевич Данилевский, работавший с собаками.

В 1924 году немецкий физиолог и психиатр Ханс Бергер при помощи гальванометра впервые зафиксировал на бумаге в виде кривой электрические сигналы, генерируемые мозгом человека. Такую запись он предложил называть электроэнцефалограммой.

Впервые эксперимент с использованием нейроинтерфейса был поставлен американским кибернетиком, нейрофизиологом и психиатром Греем Уолтером в 1963-м. Он одним из первых стал вживлять микроэлектроды в головной мозг. Для опыта электроды сначала имплантировали пациентам в различные области коры головного мозга.

В ходе эксперимента они должны были нажимать на кнопку, которая переключала слайды проектора. А в это время Уолтер фиксировал соответствующую активность мозга. Обнаружив область коры, ответственную за воспроизведение этого мышечного паттерна, он подключил ее напрямую к проектору, а кнопку от него отсоединил. Пациенты не знали, что кнопка отключена, продолжали нажимать на нее, и слайды все равно переключались. Теперь управление проектором осуществлялось непосредственно мозгом – причем быстрее, чем человек успевал нажать на кнопку.

Впервые вживил электроды в мозг парализованного пациента невролог и изобретатель Филипп Кеннеди в 1998 году. Через несколько месяцев после операции его пациент научился двигать курсор по экрану компьютера и набирать текст.

Сегодня имплантируемые в мозг электроды применяются для того, чтобы сгладить побочные эффекты от болезни Паркинсона, эпилепсии и других нейродегенеративных заболеваний. Такими устройствами уже пользуются около 150 тысяч человек с болезнью Паркинсона. Электроды вживляются глубоко в мозг и генерируют регулярные электрические импульсы.

Надо заметить, что существует три способа «проникнуть в мозг». Инвазивный (от новолатинского invasivus, invado – «вхожу внутрь»), то есть микроэлектроды помещаются непосредственно в кору головного мозга. Полуинвазивный – электроды располагаются на твердой или паутинной мозговых оболочках. В черепе твердая мозговая оболочка непосредственно прилежит к костям черепа. Всего мозг имеет три оболочки. Третья, самая «глубокая», непосредственно прилежащая к мозгу, называется мягкой. И последний, самый щадящий способ – неинвазивный: датчики для измерения электрических потенциалов, создаваемых головным мозгом, размещаются на коже головы.

При этом очевидно, что самый сложный и рискованный метод – инвазивный. Он применяется только в тех случаях, когда другого способа помочь пациенту уже нет.

В целом мозг гораздо сложнее компьютера. Большинство ученых считает его самым сложным из известных науке объектов. Даже самый совершенный компьютер имеет на порядки меньше операционных единиц, чем человеческий мозг имеет нейронов. Ученые отмечают, что мы еще мало знаем о том, как нейроны мозга взаимодействуют между собой, а методы исследования мозга пока недостаточно совершенны.

Так чем же в этих условиях нас хочет удивить Илон Маск? Как сообщает WSJ, Neuralink займется разработкой устройств, которые будут имплантироваться в человеческий мозг и смогут обеспечить прямой контакт с компьютерами и другой техникой.

На первых порах Neuralink планирует выпустить имплантаты для лечения заболеваний головного мозга: болезни Паркинсона, эпилепсии, паралича и других. Но все же главная цель – усовершенствование людей.

Однако Neuralink еще предстоит доказать безопасность и эффективность своей технологии на прикладных медицинских задачах – лечении людей. Зато если это удастся, далее компания будет создавать мозговые имплантаты для улучшения когнитивных способностей. Человек сможет напрямую подключаться к компьютеру – без устройств ввода-вывода. Никаких клавиатур, компьютерных мышей и джойстиков.

При этом речь вовсе не о сложных и дорогостоящих операциях. Как рассказал Маск Тиму Урбану, в планах – создать простую автоматическую систему для быстрого вживления электродов в мозг. Операции будут такие же простые, как, например, лазерная коррекция зрения.

Пока нет точных данных, какие именно устройства будет производить Neuralink. Несколько подсказок попытались найти в выступлении Маска на конференции Code Conference, проходившей в Калифорнии в июне 2016 года. Тогда он сказал, что нейроинтерфейс должен стать «цифровым слоем над корой головного мозга». При этом его компоненты необязательно имплантировать хирургическим путем: сделать это можно с помощью инъекции в шею, а затем компоненты интерфейса сами попадут в мозг с потоком крови. Речь здесь явно шла о мозговых имплантатах типа «стентродов» (stentrode).

Их разработка ведется в рамках программы Reliable Neural-Interface Technology, финансируемой DARPA (Агентство передовых оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США). Обычные стенты – основа стентродов – применяются для очистки кровеносных сосудов. Стентроды – гибкие стенты, играющие роль электродов. В мозг они доставляются вместе с потоком крови. Достигнув места назначения, «стентрод» расширяется, чтобы зафиксировать свое положение, после чего начинает считывать сигналы примерно десяти тысяч нейронов, расположенных по соседству, и транслирует их по тонкому проводу на внешний микрокомпьютер. При правильной обработке сигналов их можно расшифровать и использовать – к примеру, для управления экзоскелетом. Такое использование существенно облегчит жизнь парализованным людям.

Помочь людям, чье состояние далеко от нормы, – цель благородная. Но итоговый потребитель продукции Neuralink – все мы. Зачем это нам?

Как заявил Маск на конференции Vox Media, когда анонсировал концепцию нейронного кружева, технология приведет к симбиозу людей и машин, поможет человеку избежать порабощения со стороны искусственного интеллекта. Создание искусственного суперинтеллекта, машины, которая окажется умнее человека, – вопрос времени. И такая машина потенциально представляет угрозу для человечества.

В этом случае сосуществование человечества с таким суперинтеллектом на одной планете можно сравнить разве что с взаимодействием высокоразвитой цивилизации и менее развитой. Наша история показывает, что для второй это должно закончиться плохо.

Илон Маск неоднократно предупреждал об опасности, которую несет машинный интеллект. Но раз остановить его появление невозможно, предприниматель видит решение проблемы в предоставлении людям возможности самими стать частью искусственного интеллекта.

Как заявил Маск на Всемирном правительственном саммите в Дубае в 2017 году, без прямой связи с компьютером человек может лишиться контроля над искусственным интеллектом и стать бесполезным звеном.

О Neuralink впервые узнали в 2017 году. До этого о компании год ничего не было известно, пока Илон Маск, видимо, окончательно не поверил в ее успешность. Тогда он пообещал, что уже через четыре года Neuralink выпустит устройство, которое соединит мозг человека с компьютером. По плану, компания должна была сначала создать нейроинтерфейс для людей с серьезными травмами и патологиями мозга, а на втором этапе начать разрабатывать устройства, которые позволят человеческому мозгу конкурировать с искусственным интеллектом. Устройства второго поколения будут предназначены для здоровых людей, желающих расширить свои когнитивные (познавательные) возможности.

Первая публичная презентация Neuralink состоялась только в 2019 году. Тогда Илон Маск и его команда показали проекты в прямом эфире и Маск заявил, что в будущем он ставит целью компании создание устройства для кибернетического усовершенствования. Например, чтобы с помощью имплантированных чипов люди могли обмениваться «цифровыми» мыслями или загружать в мозг новый иностранный язык. «Это звучит довольно странно, но в конечном счете мы достигнем симбиоза с искусственным интеллектом», – сказал Маск на презентации. На тот момент Neuralink провела не менее 19 тестовых операций на крысах.

Neuralink работает сразу над двумя устройствами. Основное – это чип Link, который вживляют в мозг. А второе – робот, который автоматически имплантирует чип – его работу компания продемонстрировала в январе 2021 года. Чип по размерам не больше монеты, от него отходят 64 изолированных провода, каждый оснащен 16 электродами (всего 1024 электрода) и примерно в 20 раз тоньше человеческого волоса. Они подсоединяются к мозгу, чтобы считывать электрическую активность его нейронов. Затем эти сигналы преобразуются в необходимые действия или движения.

В августе 2020 года Маск объявил, что успешно вживил чипы свиньям, а в апреле прошлого года появилось видео, как обезьяна Пейджер с имплантированным чипом играет в Atari Pong (видеоигра). Сначала животное научили играть в видеоигры с помощью джойстика, а наградой был банановый смузи. Во время обучения устройство Neuralink записывало информацию, какие нейроны срабатывают. После изучения паттернов джойстик отключили от компьютера, а обезьяна продолжила играть, используя только свой разум.

Видео облетело весь мир, а Маск в свойственной ему манере написал сообщение в Twitter: «С помощью продукта Neuralink человек с параличом сможет управлять смартфоном силой разума быстрее, чем любой, кто пользуется пальцами».

Правда, как сказал в интервью BBC специализирующийся по нейроинтерфейсам профессор из Ньюкаслского университета Эндрю Джексон, хотя видео с обезьяной и впечатляет, в самом эксперименте нет ничего нового – примерно с начала 2000-х годов ученые имплантируют электроды в мозг в обезьян, чтобы научить их управлять компьютером. Он отметил, что тот факт, что управление происходит беспроводным способом (чип вводится под кожу), кажется действительно новым и инновационным. «Это важный прорыв, так как это более безопасно при последующем применении у людей – многочисленные провода, которые входят в кожу, это потенциальный источник инфекции, – а также более этично по отношению к участвующим в экспериментах животным», – сказал он. Правда, отсутствие проводов не избавило Маска от упреков со стороны зоозащитников.

Neuralink не изобрела интерфейс «мозг-машина» – эта технология уже давно используется. Основное достижение Neuralink, по оценке того же Эндрю Джексона – скорее инженерные решения, такие как способ использовать электроды и отсутствие проводов, а не научные прорывы.

По мнению основателя i-brain.tech Константина Сонькина, не стоит упрекать Маска в отсутствии научной новизны: «Он выполняет абсолютно иную работу – превращение академических открытий в повседневный продукт».

В 2020 году во время презентации интерфейса «мозг-компьютер» (BCI), успешно работающего у свиней, Илон Маск сказал: «В будущем будет можно сохранять и пересматривать воспоминания. Это, конечно, все больше становится похоже на серию «Черного зеркала». Они, кажется, неплохо угадывают. Если у вас есть интерфейс «мозг-компьютер», можно будет загружать воспоминания, хранить их, делать бэкап и при необходимости восстанавливать. Их можно будет загрузить в новое тело или в робота. Будущее будет странным».

После того, как в январе 2022 года Neuralink открыла вакансию директора по клиническим испытания, подтвердив реалистичность обещаний Маска начать имплантацию чипов людям уже в этом году, в Twitter вспомнили то самое выступление, а также некоторые серии «Черного зеркала» – такие как «История всей твоей жизни», где герой пересматривает воспоминания, чтобы удостовериться в верности жены; и «Я скоро вернусь», где героиня загружает созданный на основе воспоминаний своего умершего мужа искусственный интеллект в тело андроида.

Не все пользователи соцсети сочли эту аналогию забавной, некоторых такая перспектива напугала. «Однажды наступит время, когда людям будут насильно вживлять эти штуки. Мы как сомнамбулы движемся к кошмару киберпанка. Разве нельзя использовать технологию только для помощи людям с болезнью Альцгеймера?», – написал один из пользователей соцсети. «Настоящая серия «Черного зеркала» это то, что мы все посмотрели «Черное зеркало» и ничему не научились», – сокрушался другой.

Неизвестно пока, стоит ли так сильно беспокоиться и насколько близка к реализации фантазия Маска. Компания уже объявляла о планах начать вживлять чипы людям.

В перспективе Neuralink планирует зарабатывать, продавая миллионам людей возможность усовершенствовать свой организм за счет имплантированных чипов. Медицинское применение тоже является перспективным направлением, причем не только для лечения параличей и нейродегенеративных заболеваний, но и для пациентов с психическиими заболеваниями в том числе с депрессией и зависимостями.

Некоторые считают, что медицинское использование нейрочипов – только точка входа на более массовый рынок для Neuralink. Устройства для лечения пациентов с повреждениями спинного мозга – это очень нишевый рынок, на котором заработать сложно, особенно учитывая высокую стоимость разработок. «Если конечная цель – использовать эту технологию для чего-то другого, например для управления автомобилями Tesla, то этот рынок гораздо больше, – предположила доктор Л. Сид Джонсон, доцент Центра биоэтики и гуманитарных наук в Медицинском университете SUNY Upstate. – Но в этом случае все люди с подлинными потребностями [по состоянию здоровья], которые будут участвовать в эксперименте, по сути будут эксплуатироваться и использоваться в рискованных исследованиях для чьей-то коммерческой выгоды».

Трудно сказать, какова подлинная цель Маска, однако известно, что он действительно обеспокоен возможным восстанием искусственного интеллекта. По словам предпринимателя, в будущем всем понадобятся интерфейсы «мозг-компьютер», чтобы идти в ногу с быстроразвивающимся искусственным интеллектом. Поэтому в долгосрочных планах компании чип позволит создать «третичный уровень» мозга (самая молодая и самая сложная структура мозга, отвечающая за умозаключения, размышления и познавательные функции), который свяжется с искусственным интеллектом. Но только после решения ряда заболеваний, связанных с работой мозга.

Однако в научном кругу к этой идее относятся неоднозначно, потому что слияние человека и искусственного интеллекта еще не продумано. Сьюзан Шнайдер, когнитивный психолог и директор Центра разума будущего Атлантического университета Флориды, обеспокоена широким использованием нейрочипов. В своей колонке она пишет, что ИИ можно использовать для дополнения нейронной активности, но если он заменит полностью нормально функционирующую нервную ткань, то это может стать «самоубийством человеческого разума». «Философские препятствия так же насущны, как и технологические», – пишет Шнайдер.

Доктор наук в области нейроинформатики Константин Сонькин отмечает, что барьеры, стоящие перед Neurolink, связаны в том числе с тем, что компания избрала путь инвазивных нейроинтерфейсов, требующих хирургического вмешательства. «По этой причине проект Neurolink, несмотря на его масштабность, является довольно узким в применении, в том числе и из-за этических ограничений», – говорит он. Внедрение непосредственно в мозг человека, в том числе для воздействия на его работу, затрагивает вопросы свободы воли и личности, и четкие ответы на них – необходимое условие принятия таких технологий обществом, считает эксперт.

Без ответа пока остаются и вопросы: что будет, если пациенты получат чипы, а Neuralink обанкротится? Кто сможет контролировать данные об активности мозга пользователей? Что произойдет с данными, если компанию продадут? Как долго прослужат устройства, и покроет ли Neuralink их замену для участников исследований вне зависимости от успешности испытаний?

По словам Кристофа Коха, ученого из Алленовского института исследований мозга в Сиэтле, FDA вряд ли когда-то одобрит имплантацию интерфейса «мозг-компьютер» здоровым людям. Будет сложно доказать, что риски имплантации меньше, чем возможность улучшить когнитивные способности.

К медицинскому использованию технологии в ближайшей перспективе тоже есть вопросы. Доктор Лаура Кабрера из Университета штата Пенсильвания считает, что Маск внушает больным людям ложные надежды. «Он шоумен. Такие люди делают громкие заявления, и на мой взгляд, это опасно, потому что люди в это слепо верят. Я бы рекомендовала всем с осторожностью относиться к тому, что говорит Маск».

Как бы то ни было, но в случае, если эксперименты на людях начнутся, врачам, нейропсихологам, разработчикам искусственного интеллекта, правозащитникам и специалистам по этике еще будет что обсудить.

Создание искусственного супер-интеллекта (то есть машины, которая переиграет человека абсолютно по всем статьям, начиная от арифметических задач и заканчивая многофакторными образными моделями), потенциально представляет угрозу для человечества. Анализ модели взаимодействия высокоразвитой цивилизации (высокоразвитого интеллекта) с менее развитой демонстрирует, что такое взаимодействие практически всегда заканчивается губительно для менее развитой.

По мнению большинства экспертов, создание машины, которая в итоге окажется умнее человека по всем статьям – вопрос времени. Особенно стоит отметить, что превосходство это может быть настолько подавляющим и настолько быстро будет реализовано, что мы даже будем неспособны его осознать. Именно этот аргумент является главным в арсенале ученых, инженеров и мыслителей, которые высказывают свои опасения по поводу продолжения разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) – мы рискуем вырастить нечто, чем не сможем управлять.

Илон Маск один из самых известных сторонников осторожного отношения к ИИ. Однако поняв, что призывов к тому чтобы человечество прекратило разработки в области ИИ недостаточно, он решил принять активное участие в ИИ-революции, по возможности направляя линию разработок в сбалансированном русле. Вместе с Сэмом Альтманом (президент Y Combinator) они основали Открытый ИИ (Open AI), компанию, целью которой стало дать возможность объединить разрозненные усилия в работе над ИИ и позволить максимально широкому количеству разработчиков получить доступ к ИИ-технологиям.

Мотивация, скрывающаяся за таким неочевидным шагом (исходя из понимания потенциальной опасности ИИ) такова, что поскольку одной из ближайших угроз появления ИИ может быть концентрация грандиозной власти в руках той группы людей, которой первой удастся довести технологию до ума и получить этакую «волшебную палочку», дающую неограниченное могущество над всеми остальными. Демократизация ИИ позволяет всем желающим иметь доступ к самым передовым ИИ технологиям. Таким образом, даже если у «плохих парней» появится ИИ, он будет и у «хороших парней»; ну а добро, как водится, побеждает зло.

Несмотря на кажущуюся наивность суждения, оно подчиняется четкой логике – если нельзя опасность предотвратить, оптимальной стратегией становится предприятие действий по увеличению шансов на позитивный ход развития процесса.

Итак, устранив первую опасность – возможность концентрации ИИ-власти в руках у «плохих парней», переходим ко второй – как сделать так, чтобы ИИ, как нечто самостоятельное, не взял верх над человечеством. Не дать возникнуть ситуации, когда машина вдруг осознает «я существую» и неожиданно превратится в того самого «плохого парня».

Илон видит решение проблемы через возможность людям самим стать частью ИИ. Включать ИИ-супер возможности по своему желанию и пользоваться ими в своих целях легко и непринужденно.

Похоже на описание Киборгов, машино-человеческих гибридов. И на первый взгляд кажется абсолютной фантазией. Однако, если взглянуть на наш мир внимательно, можно убедиться, что мы давно интегрировали технологии настолько в свою жизнь настолько, что они стали неотъемлемой ее частью. Мы пользуемся телефоном, чтобы погуглить любую информацию или посчитать сложную математическую операцию и все это происходит легко и естественно. По большому счету, единственным ограничением нашего взаимодействия с компьютером является ширина канала – скорость обмена информацией между человеком и компьютером.

Именно увеличение ширины канала – одна из ключевых задач группы крутейших экспертов, которую удалось собрать Маску для работы над проектом Нейролинк.

Концепция не нова, успешные опыты с технологиями, позволяющими управлять мышкой компьютера силой мысли (нейрокомпьютерный интерфейс) проведены на рубеже двухтысячных годов. Нюанс состоит в том, что это все – работа с очень низким разрешением.

Обычно подобные исследования проводятся с парализованными пациентами, которым на голову крепится сетка электродов, крайне приблизительно считывающих активность мозга. В коре головного мозга – сотня миллиардов нейронов, и понятно, что сетка электродов, считывающих электрические импульсы через черепную коробку в 30-40 точках дает очень грубую картину. В идеале, нам бы хотелось считывать показания всех ста миллиардов нейронов, чтобы точно понять, что происходит, но в реальности разрешение считывания – гораздо более поверхностное. Одно из главных направлений работы группы Нейролинк – создание методов, которые бы позволили вывести разрешение считывания информации на совершенно новый уровень.

Сложность мозга – не просто в огромном количестве нейронов, взаимодействующих между собой по сложным алгоритмам, нюанс в том, что человеческий мозг имеет динамическую структуру. Одна и та же функция, например – протянуть правую руку вверх, не просто реализуется разным набором электрических команд в мозге у разных людей, со временем один и тот же человек может по-разному «кодировать» одно и тоже действие.

Хрестоматийные примеры необыкновенной пластичности человеческого мозга описывают ситуации, когда у детей полностью удаляли одно из полушарий и оставшееся полностью брало на себя все функции удаленной части.

Итак, человеческий мозг большинством ученых считается самым сложным известным объектом науки. Упрощённая модель американского нейрофизиолога Пола Маклина – строение человеческого мозга – описывает человеческий мозг состоящим из трех функциональных частей: Центральная часть, или ствол мозга – это так называемый древний мозг, мозг рептилий. Он окружен «средний мозгом», старый мозг или лимбическая система; его ещё называют мозгом млекопитающих. И, наконец, сверху мозг «разумного человека», точнее, высших приматов, потому что он присутствует не только у человека, но и, например, у шимпанзе. Это неокортекс, или кора головного мозга.

1. Древний мозг, мозг рептилии отвечает за выполнение простейших базовых функций, за ежедневное, ежесекундное функционирование организма: дыхание, сон, циркуляция крови, сокращение мышц в ответ на внешнюю стимуляцию. Все эти функции сохраняются, даже когда сознание отключено, например во сне или при наркозе. Эта часть мозга называется мозгом рептилии, именно рептилии являются простейшими живыми существами, у которых встречается подобная анатомическая структура.

2. Средний мозг, лимбическая система, окружающая древний мозг, встречается у всех млекопитающих. Она участвует в регуляции функций внутренних органов, обоняния, инстинктивного поведения, памяти, сна, бодрствования, но в первую очередь лимбическая система отвечает за эмоции (поэтому эту часть мозга часто называют эмоциональным мозгом). Процессами, происходящими в лимбической системе, мы управлять не можем (за исключением наиболее просветлённых товарищей), но взаимосвязь между сознанием и эмоциями существует постоянно.

3. Неокортекс, кора больших полушарий головного мозга, отвечает за высшую нервную деятельность. Именно эта часть мозга наиболее сильно развита у Homo sapience и определяет наше сознание. Здесь принимаются рациональные решения, ведется планирование, усваиваются результаты и наблюдения, решаются логические задачи. Можно сказать, что в этой части мозга и формируется личность.

Итак, мы выделили три условных уровня мозга: мозг лягушки, мозг обезьяны и мозг рационального мыслителя. Для дальнейшего рассказа опустим лягушечью часть, поскольку она полностью самодостаточна и, по большей части, остается за кадром.

«Волшебная шапка», через которую будет реализован интерфейс «Мозг-Компьютер» станет новым уровнем мозга, который Илон Маск называет Цифровым Уровнем Сознания. В той же степени легко, как сегодня мы обращаемся к обоим уровням нашего мозга, жонглируя эмоциями и рациональными суждениям и не разделяя их между собой, как вещи из разных миров, через некоторое время мы сможем включить в нашу обыденную жизнь новый уровень сознания – Цифровой Уровень Сознания.

Как-будто у нас в голове появится встроенный калькулятор. Но вместо того, чтобы нажимать кнопки, можно будет просто мысленно взять корень из 5-значного числа. И произойдет это практически мгновенно – кнопки-то нажимать не надо, и вглядываться в дисплей, чтобы прочитать результат.

А если это будет не калькулятор, а мощнейший компьютер с доступом в интернет? Вы мгновенно сможете получить доступ ко всем знаниям в сети и потрясающей вычислительной мощности. Более того, через интернет вы сможете связаться с любым собеседником в любой части света и «подумать вместе» о чем-то очень важном, имея в арсенале все доступные информационные ресурсы.

Наше взаимодействие с информацией тоже изменится. Начнем с простого: «Я хочу узнать факт – Делаю запрос в сеть – Мне на сетчатку выводится текст с ответом». Далее интереснее: «Я хочу узнать факт – Делаю запрос в сеть – В следующую секунду я уже ЗНАЮ ответ».

Сложнее: «Я хочу узнать факт – И в ту же секунду я уже знаю его». Мне уже не важно, была ли эта информация найдена в сети, или в моем мозгу. Я воспринимаю информационные пространства моего мозга и сети, как одно целое.

И наконец: «Я не просто обладаю всей информацией, но ГЛУБОКО ПОНИМАЮ все, что хочу». Это как разница между тем, чтобы выдать на прочтение книгу «Войну и Мир» по сравнению с возможностью вести глубокие дискуссии у внутренних мотивах героев.

Ramez Naam, один из ключевых экспертов в команде Нейролинк, считает, что все эти стадии взаимодействия возможны по прошествии времени, хотя последняя часть может занять очень много времени, если вообще будет возможной.

А теперь задумайтесь, что есть личность? Похоже, это нечто больше, чем вы видите в зеркале. Давайте начнем с физического уровня: человек может поменять свою внешность, но это не сделает его другой личностью. В светлом будущем, когда мы сможем заменять поврежденные органы или конечности новыми, выращенными из пробирки, мы останемся собой, даже с новой рукой. Даже с новым телом целиком, но сохранив свой мозг, мы сохраним свою личность.

Главное, что делает человека личностью – его жизненный опыт, привычки, желания, воспоминания… – информация. А информация, в наш цифровой век – это просто набор электрических импульсов.

Так что произойдет с личностью, если удастся полностью перенести информацию из одного мозга в другой? Можно говорить, что мы перенесем его личность в новое физическое обличие.

Сделав следующий логический шаг, легко прийти к тому, что личность человека, в виде информации, можно сохранить в виде файла и загрузить в компьютер. А потом – выгрузить в другое тело.

По разным оценкам, реализация эффективного интерфейса «Мозг-Компьютер» станет возможной через 25-50 лет.

Не стоит недооценивать значительность будущих перемен. Скорость прогресса увеличивается с каждым годом экспоненциально. Мы живем в удивительное время. Большинство из нас увидит, как невообразимо изменится наш мир.

|