Некоторые строительные технологии древних обитателей планеты до сих пор вызывают удивление, восхищение и непрекращающиеся споры современников. Одна из них – полигональная кладка, которая широко распространена в древних городах Южной Америки. Несмотря на то, что официальная история приписывает эти объекты индейским цивилизациям, ряд исследователей не без оснований сомневается в этом.

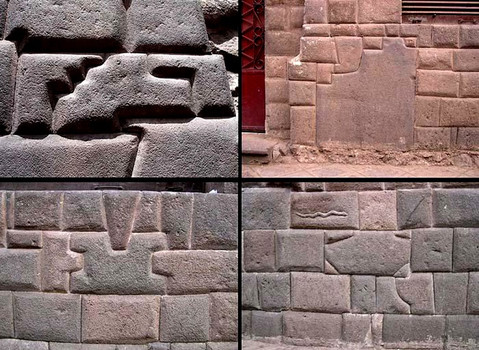

Полигональная кладка – это особый вид каменной кладки, при котором каменные блоки имеют не правильные геометрические формы, а произвольные и при этом идеально состыкованы друг с другом. Камни прилегают друг к другу очень плотно, и даже сегодня, спустя сотни и тысячи лет после сооружения этих стен, между ними невозможно вставить даже лезвие бритвы.

Примеры таких построек можно найти в разных уголках планеты, но больше всего их на территории Перу, в древних городах инков. Несмотря на то, что Анды – это территория повышенной сейсмичности, здесь прекрасно сохранились основания зданий и крепостных стен, выполненные в технике полигональной кладки. При этом никто особо не следит за их состоянием, не защищает от атмосферных осадков и не занимается реставрацией, как это часто делается в отношении других выдающихся памятников архитектуры. Но их грани по-прежнему идеально примыкают к друг другу, а прочность кладки не вызывает сомнений. Их можно увидеть в Ольянтайтамбо, Тиуанако, Мачу-Пикчу и, конечно же, в Куско.

Куско был столицей могущественной империи инков, но и в наши дни на его месте существует город, который очень популярен среди туристов. Куско очень своеобразный, во многом благодаря многочисленным памятникам архитектуры, которые сохранились здесь со времен инков. В этом древнем городе и в его окрестностях много сооружений, построенных с применением полигональной кладки, они буквально повсюду. Кроме того, в Куско есть вполне современные здания, которые построены на древнем фундаменте, и выглядит это просто потрясающе.

Согласно официальной версии, древние индейцы вырубали многотонные каменные блоки в скалах, а затем транспортировали их к месту строительства. Блоки были разных размеров и произвольной формы, и уже на месте их подгоняли друг под друга, чтобы между ними были плотные стыки. Ну а со временем древние строители научились вырезать каменные блоки правильной геометрической формы, и трудоемкая технология полигональной кладки постепенной утратила свою популярность.

Но у этой версии довольно много критиков. Скептики указывают на то обстоятельство, что рядом с качественной полигональной кладкой часто можно обнаружить более грубую и не такую точную каменную кладку, которую, по их мнению, как раз и соорудили инки. Индейцы просто воспользовались качественным фундаментом, который был сделан предыдущей цивилизацией. Примеров таких зданий очень много, а есть даже и такие, где явно прослеживаются признаки как минимум трех разных строительных техник.

Другие исследователи полагают, что получить столь необычную кладку можно было при помощи строительных растворов, по аналогии с технологией бетона. То есть древние строители сооружали эти камни произвольной формы прямо на месте, заливая следующие ряды блоков по мере строительства стен.

Некоторые исследователи пошли еще дальше и предположили, что подобные сооружения могли быть построены во время существования неизвестной науке древней цивилизации, которая обладала уникальными технологиями. Несмотря на все усилия, других следов этой выдающейся цивилизации найти не удалось, а стены с полигональной кладкой не спешат расставаться со своими тайнами.

В качестве других примеров полигональной кладки часто приводятся примеры строений времен Древней Греции или Средневековья, но многие из них уступают по качеству и мастерству выполнения перуанским шедеврам, что говорит о принципиально разном происхождении этих технологий.

А вот сооружения с полигональной кладкой, находящиеся на загадочном острове Пасхи, вполне сопоставимы с крепостями и храмами древних обитателей Перу и Боливии.

Как бы то ни было, интерес к этим сооружениям только возрастает, а количество версий их происхождения множится с каждой новой экспедицией. Официальной версии историков явно недостаточно для объяснения столь странного строительного стиля, поэтому продолжают появляться все более невероятные гипотезы – от инопланетного разума и людей-гигантов до цивилизаций богов, обладавших технологиями лазерной резки.

Возможно, разгадать эту тайну помогут современные приборы или новейшие методы анализа, которые наконец-то дадут ответ на вопрос, каким образом древним строителям удалось сооружать такие качественные стены из многотонных блоков совершенно невероятной формы.

Полигональная кладка – это строительная технология, известная довольно давно распространенным применением и встречающаяся во многих точках планеты, которые знамениты следами древних цивилизаций. Она представляет собой использование многоугольных камней различного размера, которые притёсывались один к другому и состыковывались под произвольными углами. Главным достоинством такой технологии считается экономия сил и времени, ведь во время ее использования не требовалось подгонять каждый камень под одинаковые параметры.

Так, например, ярким свидетельством широкого применения такого типа кладки на территории Европы являются многочисленные сооружения эпохи Древней Греции и Рима. Среди прочих можно выделить подпорную стену террасы знаменитого храма Аполлона, расположенного на территории древнегреческого города Дельфы. Ее длина составляет около пятисот метров, а датируется она примерно 500 годом до нашей эры.

Использовалась эта технология и в эпоху Средневековья, хотя на тот момент уже были известны более совершенные методы возведения стен. Так, полигональную кладку можно увидеть в некоторых замках и оборонительных укреплениях, среди них – строения в городе Кронштадт на острове Котлин. Однако больше всего примеров полигональной кладки можно найти на территории расселения древних инков и майя, то есть, в современном Перу, Боливии, а также на территории острова Пасхи. По мнению историков, именно инки овладели этой технологией лучше всех. Яркими примерами использования технологии можно найти в перуанских городах Куско, Мачу-Пикчу и Пуно.

Справедливости ради, следует отметить, что общий механизм применения данной технологии известны исследователям. Однако те же инки настолько точно подгоняли камни друг к другу, причем без использования в большинстве случаев закрепляющего состава, регулярно вызывают споры в научной среде, а также способствуют появлению различного рода теорий и даже легенд, которыми объясняют, как древние люди были способны возводить столь крепкие сооружения из огромных монолитов, используя при этом довольно примитивную технологию.

Остатки старинных построек, стены которых выложены по принципу полигональной кладки, есть на разных континентах. Самые впечатляющие из них находятся в Перу. Поэтому данную загадку древних строителей связывают в первую очередь с цивилизацией инков.

В чём состоит загадка полигональной кладки? Создателям этих построек удалось подогнать друг к другу камни разнообразных неправильных форм так, что между ними отсутствуют щели: туда не просунешь даже иглу. Идеальное сопряжение. И это не стандартные прямоугольные блоки, а прочные камни с разнообразными криволинейными поверхностями!

Внушительные по размерам сооружения выстроены без всякого скрепляющего раствора. Простояли они тысячи лет в сейсмоопасных районах планеты и не разрушились от землетрясений и прочих агрессивных внешних воздействий. Из металлов инки знали только медь, а медные инструменты слишком мягки для обработки горных пород.

Очевидно, что технология инкской полигональной кладки ещё сложнее, чем методы строителей египетских пирамид.

Как всегда в подобных случаях, есть желающие объяснить появление этих невероятных построек участием пришельцев из космоса. Что полигональная кладка – это дело их рук, каких-нибудь нанороботов.

Вторая версия базируется на предположении, что цивилизация древних инков была не такой уж примитивной и отсталой, какой мы её представляем и какой её застали испанские завоеватели. Либо она была отголоском ещё более древней, неизвестной науке цивилизации, обладавшей такими технологиями, которые нам и представить трудно.

Самая элементарная версия основана на том, что уже давно и хорошо известны огромные карьеры, в которых древние инки вырубали каменные блоки, а также пути, по которым эти монолиты транспортировались на стройплощадки.

Предполагается, что всё было до скучного примитивно: блоки каждого нижнего ряда подгоняли под следующие – верхние, подбирая подходящие камни методом проб и ошибок. И никакой тщательной подгонки изначально не было: просто за прошедшие века камни слежались друг с другом так плотно под собственной тяжестью.

В пользу данной версии говорит такой эксперимент. Из гипса отлили точные уменьшенные ЗD-копии камней в полигональной кладке одной из стен инков. А потом собрали их, как конструктор. Точной подгонки при этом не получилось: щели между камнями были.

Но есть и явный минус: уж очень разнообразны и несимметричны камни, и собирать из них исполинские «пазлы», подбирая практически идеально совпадающие друг с другом, было бы невероятно долгим, сложным и трудоёмким занятием. А тем более – вытесывать их медными инструментами, подгоняя один блок к другому.

Существует гипотеза, основанная на том, что Анды – сейсмически активный регион. А в древности были ещё и вулканически активным. В этом регионе найдено немало скальных выходов «заглаженных» неведомыми силами. Они похожи на лаву, которая была вытолкнута на поверхность из недр земли, а потом окаменела. Подобно растекшемуся и застывшему бетонному раствору.

Застывали эти каменные выходы флюидолитов не сразу, а постепенно. Что, если древние строители пользовались этой, ещё не застывшей и пластичной массой? Они соскребали геобетон, как «каменный пластилин», формировали из него асимметричные блоки и строили стены.

В пользу этой версии говорит то, что каменные монолиты в полигональной кладке имеют немного выпуклую форму, словно они действительно были изначально как пластилиновые, а потом, под собственной тяжестью их слегка раздуло как бочонки. Кое-где можно даже найти следы опалубки, которая фиксировала стены в вертикальном положении.

Например, след от столба, вдавленного в кладку, когда камни ещё были пластичными. Или неправильной формы блоки, нижняя часть которых свисает так, будто она потекла. Видимо, древние мастера рано сняли опалубку, а потом, увидев, что стена ещё «не схватилась», попытались исправить ситуацию, толкая «поплывшие» каменные массы вверх.

Кстати, в селе Чусовое Свердловской области тоже есть стена-пристань, которая сложена по принципу полигональной кладки, распространённой у древних инков и совершенно нетипичной для России.

Версии происхождения полигональной кладки

Если отбросить мнение о внеземном происхождении полигональной кладки, то версии можно разделить на три группы: «бетонную», «плаcтилиновую» и «естественную».

«Бетонная» версия

Ее сторонники считают, что камни для полигональной кладки делали из бетона на основе вулканической пыли и измельченного известняка. В качестве доказательств приводят следы волокон дерева и растений на поверхности валунов. Такие следы могли остаться от опалубки, благодаря которой камни приобретали нужную форму.

«Плаcтилиновая» версия

Согласно ей, древние цивилизации обладали тeхнологиями размягчения горных пород. С их помощью они превращали камни в подобие плаcтилина, которым заполняли пустоты между блоками в стене. Пластичная масса полностью повторяла необходимые контуры − таким образом древние мастера добивались идеальных стыков. Чтобы доказать правдивость этой версии, ее сторонники указывают на выпуклую лицевую форму камней. Характерные очертания получались в результате давления верхних валунов на нижние. Таким образом древние строители как бы вдавливали массу, чтобы получить аккуратную внешнюю сторону, но по ошибке или по незнанию оставили следы.

«Естественная» версия

Сторонники этой версии уверены, что материал для стен брали с местных скал. Вставляя колышки в естественные скальные разломы, строители откалывали камни разных размеров. Из готовых обломков они выбирали те, которые можно плотно состыковать, не тратя много времени на шлифовку. Это напоминает сборку паззла, когда ищешь подходящие элементы.

Если посмотреть на полигональную кладку с внутренней стороны, то можно увидеть зазоры между блоками. Получается: с лица стыки идеальные, а изнутри − нет. Одну сторону обработать легче и быстрее, чем и пользовались древние строители.

Сотни, а может и тысячи лет тайна плотной полигональной (из многоугольных камней) кладки терзала умы многих поколений исследователей и ученых. Как можно совместить каменные глыбы так, чтобы между ними не было никакого зазора?

Перед созиданиями древних строителей современная научная мысль оказалась бессильна. Чтобы сколько-нибудь сохранить авторитет в глазах общественности в издании «Наука» Академии Наук СССР в 1991 году была опубликована книга профессора и доктора исторических наук из Санкт-Петербурга Ю. Березкина «Инки. Исторический опыт империи». Вот, что пишет российская наука: «Надо сказать, что хотя циклопические постройки инков и упоминаются эпизодически в характерных для нашего времени «новых» мифах (неизвестная высокоразвитая техника, космические пришельцы и т.п.), особые распространения в данном случае сюжеты не получили. Слишком хорошо известны карьеры, где инки вырубали блоки, и пути, по которым камни транспортировали на площадки. Устойчива лишь легенда о том, будто между плитами нельзя просунуть и иглу – так плотно они подогнаны. Хотя зазоров между блоками сейчас действительно нет, причина здесь кроется не в тщательной подгонке, а всего лишь в естественной деформации камня, заполнившего со временем все щели. Инкская кладка как таковая довольно примитивна: блоки нижнего ряда подгоняли под верхние, действуя методом проб и ошибок».

Если этот длинный книжный «ученый» текст Академии Наук сжать до «сухого остатка», то «научная мысль» будет такова: «каменные блоки сами по себе со временем естественно слежались». Ну как здесь не вспомнить слова древнекитайского мудреца VI века до н.э. Лао-Цзы: «Умные не бывают учены; ученые не бывают умны».

Если так ничтожна современная научная мысль, то древние мастера, которые вручную делали каменные топоры и кремневые наконечники для копий и стрел, добывали огонь с помощью палки – вот они и были настоящими академиками. Древние люди, не имея ничего кроме собственных рук и ума, научились очень хорошо обрабатывать камни.

Прежде чем рассказать, как это всё происходило, надо заметить, что жизнь наших предков была много труднее. В те времена ещё не было накоплено больших знаний. Люди напрягали больше разум, чем полагались на память. В повседневных делах пользовались доступными простыми материалами. А современная «псевдо научная галиматья ученых в мантии и шапочке» (по выражению французского комедиографа XVII века Мольера) не смогла затмить природный ум и смекалку людей.

Всё же, как люди в древности достигали такого совершенства в кладке? Вы когда-нибудь катали из сырого снега большие круглые комки, строили из них крепость или хотя бы снеговика? Что вы при этом делали? Вы клали вниз самые большие комья, а на них ставили поменьше, которые было легче поднимать. А чтобы верхние не падали, вы их чуть-чуть друг к другу притирали, двигая взад и вперед.

Ещё пример. Возьмите и слепите два плотных снежка, которыми дети играют зимой, бросая друг в друга, и потрите их между собой. У вас между комочками получится соединение без зазора. Эту же бесхитростную технологию использовали и древние люди, когда работали с камнями.

Если вы возьмете в руки два камня и попробуете их притереть, как снежки, то у вас, конечно же, ничего не получится. Потому, что камень много прочнее, чем прилагаемое усилие от ваших рук. Но, если же на камни приложить давление в несколько тонн, то процесс тёса и притирки пойдет быстрее. Материал каменных блоков полигональной кладки у инков – мелко-кристаллический известняк (один кубический метр камня весит 2,5-2,9 тонны).

Сейчас внимательно посмотрим на картинки древних каменных строений, заметим их внешние особенности и подумаем, как всё это было сделано. Итак, вниз ставится первая большая каменная глыба, к которой последовательно камень за камнем по очереди снизу вверх притёсывались все другие блоки. Подбирали камни так, чтобы они немного подходили (чтобы не стесывать очень много). Работу по укладке камней надо было разделить на три последовательных действия.

Первая фаза – надо подготовить камень для тёса. Для этого маленькими прочными камнями-молотками (размером с большое яблоко) вручную выстукивали каменную глыбу с двух противоположных сторон. Это был самый кропотливый труд. С каждым ударом от глыбы откалывался только маленький кусочек. Надо было сделать на боковых гранях выступы, за которые (как за монтажные петли) можно было бы каменный блок зацепить (веревочными, а лучше кожаными плетеными толстыми канатами) и подвесить либо на одну, либо на две деревянные консоли. Для этого надо было сделать над строящейся стеной большие «деревянные качели», которые по ходу строительства передвигались вдоль стены (как сегодня башенный кран двигается вдоль стены строящегося дома).

Вторая фаза заключалась в самом главном – процессе теса камня. До наших дней сохранилось словосочетание «камнетесы», а кое-где ещё осталась и эта профессия. Каменную глыбу, закрепленную и подвешенную за монтажные выступы, раскачивая на консолях-«качелях», медленно опускали. Раз за разом с каждым проходом снимался по миллиметру (или меньше) слой с трущихся (нижнего и верхнего контактного) блоков. Стачивали поочередно все выступающие грани сопряженных камней. Так достигалась плотность кладки каменных блоков. Соседние блоки становились притертыми и почти «монолитными». На тес одного камня при раскачивании его на качелях уходило несколько часов или даже дней. Для того чтобы процесс теса шел быстрее на раскачиваемый камень сверху могли подкладывать и каменные весовые плиты («гири»). Этот пригруз одновременно вытягивал упругие кожаные стропы и по чуть-чуть опускал вниз раскачиваемый камень. Чтобы нижний камень при тёсе не «ерзал» его подпирали бревнами-распорками. Когда подогнанный тёсом блок садился в своё «гнездо», тогда наступала третья операция – чистовой обработки блока.

Третья фаза заключалась в грубой шлифовке. Процедура довольно трудоемкая. Опять же вручную круглыми как шар камнями убирали монтажные выступы, на которых висел блок, и, постукивая по швам между соединением камней, делали по стыкам «канавку». После этого камни приобретали выпуклую красивую форму. Можно заметить, что строгая внешняя поверхность камней испещрена мелкими выбоинами от множества ударов. Иногда монтажные выступы для строп не срубали. Возможно для того, чтобы эти камни (стену) можно было поднять и переложить в другое место. Или же срубали, но не всю полностью. Например, на картинках полигональной кладки видно, что на некоторых блоках монтажные выступы срубили не полностью. По остаткам выступов можно понять, как подвешивался камень. Также плоскими каменными плитами могли, раскачивая их на «качелях», тесать и наружную сторону стены, придавая ей нужный наклон. При этом значительно сокращался объём ручного труда обработчиков. Огромные блоки, которые ставили в нижние ряды в основании стен, конечно же, никто не раскачивал на «качелях». Грани этих огромных мегалитов шлифовали по отдельности узкими плоскими каменными плитами, которые по завершении процесса теса ставили друга на друга между глыбами.

После шлифовки всю конструкцию из притесаных блоков и плит сдвигали вместе. Подобным образом большими каменными блоками, подвешенными на «качелях», тесали и шлифовали огромные фундаменты-мегалиты в Южной Америке, Египте, Греции, Баальбеке, в странах Средиземноморья и в Азии.

По контуру (радиусу) обработки, например, по глубине дуги сочленения каменных блоков можно определить длину монтажных строп, на которых при тесе качался камень. Если сочленение блоков горизонтальное (когда тесали большие мегалиты в основании фундаментов), значит, стропы плит для теса были собраны не на один «крюк» (в одной точке), а на две разные консоли. Чтобы тяжелая каменная балка для теса работала не как маятник, а более, как большой «рубанок».

На качели (маятник с пригрузом) могли поднять и прочные специальной режущей конфигурации камни-«резцы» – для придания обтесываемым блокам какой-либо нужной формы (в вертикальной, а с боковыми выступами и в горизонтальной плоскости).

Тайна плотной каменной кладки, беспокоившей долгие годы умы современных исследователей, возможно раскрыта. Но мастерство древних строителей, построивших умом и руками величественные трудоемкие сооружения, останутся предметом восхищения на все времена.

|