Еще с детства мы слышали такое слово, как Лукоморье. Встретить данное название можно в первую очередь в поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». И хотя слышал загадочное слово хотя бы раз буквально каждый школьник, чем же таким на самом деле является Лукоморье, знает далеко не каждый даже взрослый.

Есть в знаменитых строках одно откровенно странное слово – лукоморье. Совершенно очевидно, что оно является старорусским. Но что же оно означает?

На самом деле никакой страшной тайны вокруг лукоморья в русском языке нет. Происходит оно от слов море (в пояснениях не нуждается) и лук. Последнее в старославянском означала в первую очередь изгиб, арку, дугу, обруч. Таким образом лукоморье – это всего на всего морское побережье изогнутой формы. Чаще всего под ним славяне подразумевали морскую бухту или залив.

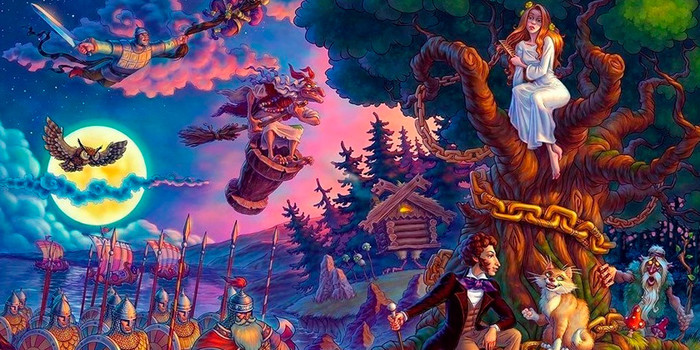

При этом слово лукоморье фигурирует с славянском фольклоре еще и как название конкретного места в мире. Принято считать, что славяне верили будто бы в Лукоморье, находится ось мира – место, где находится мировое древо. Для многих данный мотив прозвучит крайне знакомо и напомнит о германской мифологии. Удивляться этому не стоит, большая часть европейских народов – далекие родственники. В свое время все мы вышли из общего индоевропейского субстрата. Интересно и то, что некое «Лукоморье» можно увидеть на старых картах России, которые были нарисованы картографами XV-XVII веков.

О Лукоморье мы узнаем из пролога к первому большому произведению Александра Пушкина, поэме «Руслан и Людмила». У Пушкина Лукоморье описывается как некое условно-сказочное место «где Русью пахнет», где стоит памятный каждому дуб со златой цепью и ходящим по ней ученым котом.

Важно, что пролог был написан уже ко второму изданию поэмы, которое было опубликовано через 8 лет после первого издания – в 1828 году. Это многое может прояснить в происхождении пушкинского Лукоморья.

К этому времени Пушкин уже побывал в южной ссылке, где вместе с Раевскими побывал и в Приазовье, и в Крыму. Генерал Раевский из Горочеводска восторженно писал дочери Елене: «Тут Днепр только что перешел свои пороги, посреди его – каменные острова с лесом, весьма возвышенные, берега также местами лесные; словом, виды необыкновенно живописные, я мало видал в моем путешествии, кои бы мог сравнить с оными».

На человека военного эти пейзажи произвели неизгладимое впечатление. На поэта Пушкина они просто не могли не повлиять.

Однако пейзажи пейзажами, но что с Лукоморьем? Откуда у Пушкина мог выкристаллизоваться этот образ, который войдет не только в историю русской литературы, но и в подсознание каждого русского человека?

Источник первый: Арина Родионовна. Как известно, сюжеты нескольких пушкинских сказок были навеяны поэту его няней. Историк литературы пушкиновед Павел Анненков писал, что многие эпизоды из сказок Арины Родионовны по-своему излагаются Пушкиным и переносятся из произведения в произведение. Вот отрывок из «Сказки о царе Салтане», как он рассказан Анненковым: «Так, у ней был кот: «У моря-лукоморья стоит дуб, и на том дубу золотые цепи, а по тем цепям ходит кот: вверх идет – сказки сказывает, вниз идет – песни поет».

Как мы видим, кот ходит у няни Пушкина вверх-вниз, то есть мы имеем дело с типичным для финно-угорской традиции описанием мирового древа. Кот здесь является одновременно и хранителем границы между мирами, и медиатором между ними.

Источник второй: «Слово о полку Игореве». Ещё в лицейские годы Пушкина А. И. Мусиным-Пушкиным было издано «Слово о полку Игореве». О Лукоморье в «Слове» сказано: «А поганого Кобяка изъ луку моря от желъзных великыхъ плъковъ половецкыхъ яко вихръ, выторже: и падеся Кобякъ въ градѣ Киевѣ, в гридницѣ Святъславли».

В летописи сообщалось, что русские постоянно сталкивались с кочевниками в южной степи: «юкоже преже в луцѣ морА быю хусА с ними крѣпко».

Обитателями Лукоморья по летописям были половцы, с которыми киевские князья постоянно враждовали. Лукоморьем же называлась территория Северного Приазовья. Это мнение, как полагает С. А. Плетнева, подтверждается тем, что «можно проследить лукоморских половцев и по каменным статуям (идолам), обнаруженным в районе нижнего Днепра. Они относятся к развитому периоду половецкой скульптуры, ко второй половине XII-началу XIII веков».

Таким образом можно сказать, что Лукоморьем (которое воспел Пушкин) называлась излучина между нижним течением Днепра и Азовским морем. В топонимике Приазовья и сегодня можно встретить отзвуки этой исторической памяти: две степных реки Большой и Малый Утлюк. «Утлюк» – «Отлук» – «Лука» переводится с тюркского как «выгон, луг».

Небезынтересно понять также, что за дуб описывал Пушкин: «И там я был, и мед я пил; У моря видел дуб зеленый».

Путешествуя по Приднепровско-Азовской степи во время южной ссылки, Пушкин мог от старожил услышать легенду о знаменитом Запорожском дубе, который рос на острове Хортица. О нем писал еще византийский император Константин Багрянородный: «Пройдя это место, руссы достигают острова святого Григория (остров Хортица) и на этом острове совершают свои жертвоприношения, так как там растет огромный дуб. Они приносят в жертву живых петухов, кругом втыкают стрелы, иные приносят куски хлеба, мясо и что имеет каждый, как требует их обычай».

Уже в 70-х годах XIX века запорожский историк-краевед Я. П. Новицкий также упомянул об этом дубе: «Лет пять тому назад на острове Хортице засох священный дуб. Он был ветвист и колоссальной толщины, стоял в стапятидесяти саженях от Остров-Хортицкой колонии».

Лукоморье встречается не только в летописях, «Слове о полку Игореве» и поэме Пушкина, но ещё и в русском фольклоре. Афанасьев в своем труде «Древо жизни» отметил, что так в восточнославянской мифологии называлось заповедное место на границе миров, где растет мировое древо, упирающееся в преисподнюю и доходящее до неба. Карамзин также писал, что слово Лукоморье употреблялось в значении северного царства, где люди на полгода впадают в спячку, а полгода бодрствуют. Так или иначе, в фольклорном восприятии Лукоморье – это некая условная земля на границе ойкумены, чаще всего располагающаяся на севере.

Лукоморье можно было бы считать историческим и полусказочным анахронизмом, если бы не западноевропейские карты XVI-XVII веков, на которых месторасположение Лукоморья точно определено. И на картах Меркатора (1546 год), и на картах Гондиуса (1606 год), а также на картах Масса, Кантелли и Витсена Лукоморьем названа территория на правом (восточном) берегу Обской губы.

Европейские картографы сами в этих местах не бывали. Скорее всего, при составлении карт они опирались на описание этой местности путешественников, в частности Сигизмунда Герберштейна. Он дал его в «Записках о Московии»: «в горах по ту сторону Оби», «Из Лукоморских гор вытекает река Коссин. Вместе с этой рекой берет начало другая река Кассима, и протекши через Лукоморию, впадает в большую реку Тахнин».

Николас Витсен, опубликовавший в XVIII веке свою «Carte Novelle de la Tartarie», располагал графическим материалом. На его карте длина Обской губы соответствует действительности, и поэтому «Lucomoria» – обозначение самого залива Карского моря. В русской исторической картографии топонима «Лукоморье» не было, но очевидно, что западноевропейские картографы признавали Лукоморье как древнее название Обской губы.

В древние времена у славян существовала легенда о Лукоморье, которое находится на краю Вселенной. Там должно было расти дерево, корни которого уходят глубоко под землю, а крона упирается в небо. По этому дереву, если верить мифам, Боги спускались на землю, а когда человек находил его, он попадал совершенно в другое измерение. Записки путешественников упоминают верховье реки Обь в качестве возможного расположения таинственного Лукоморья.

Другая легенда связывает Лукоморье с Северным царством. Этот мифический объект называли еще Ивановым царством. По преданию люди в нем в теплое время года жили и занимались своими делами, а с осени до весны находились в спячке. Если верить легенде, в центре этого сказочного Лукоморья стоял фонтан и можно было превратиться из старца в молодого юношу, испив из него воды.

На протяжении многих лет ученые пытались найти подтверждение или опровержение этим мифам. Если город существовал, то он не мог исчезнуть бесследно. В 2000 году появилась информация о том, что под Томском были найдены развалины, части больших ворот и подземные ходы. Историки изучили старые карты и пришли к выводу, что эти развалины могли принадлежать древней столице Лукоморья. Вопросы вызывал тот факт, что поблизости нет никаких морей. Но специалисты уверяют, что раньше граница прохождения северных морей находилась гораздо южнее.

Слово «лукоморье» можно встретить в современных географических названиях:

• коса Лукоморье в Донецкой области;

• улица Лукоморье на полуострове Эгершельд (Владивосток);

• Лукоморье – группа искусственных пещер, которые входят в группу камнеломен Володары под Москвой.

Лукоморьем часто называют организации, театры и объекты культуры. Слово также фигурирует и в названиях некоторых фильмов. Лукоморью были посвящены некоторые зарисовки знаменитых художников.

Владимир Высоцкий посвятил этому легендарному месту сатирическую песню «Лукоморья больше нет». Он назвал ее антисказкой. Критики долго спорили по поводу того, какой смысл был вложен в строки произведения. Большинство считает, что местность в данном случае не при чем. Владимир Семенович имел в виду не древние поселения и загадочное места на карте, а поэмы Пушкина. В своей песне он спел о том, что времена сказочных героев давно прошли и наступила суровая реальность.

Лукоморью посвящены театральные спектакли, музыкальные произведения. Использование слова придает названию некоторую таинственность, сказочность и пробуждает у слушателя или зрителя интерес еще до начала прослушивания или просмотра.

Лукоморье – некое сказочное место, известное по вступлению к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Кот ученый, русалка, избушка на курьих ножках, чудеса и леший – каких только персонажей там нет… Спроси едва ли не любого, и тот ответит, что место это, конечно, выдуманное. Но не забываем и про другие слова великого поэта – про сказку, которая хоть и «ложь, да в ней намек». Вот и с Лукоморьем дело обстоит также. Это название можно найти на древних картах. А если копнуть еще немного глубже…

Загадочная страна «на краю земли» – Лукоморье – упоминается в древнеславянских мифах. Здесь же находится дуб – мировое дерево, присутствующее в мифологии многих народов. Ветви его уходят в небо (в Рай), а корни – глубоко под землю (в Преисподнюю, Ад). Это у Пушкина на его ветвях сидит русалка, а рядом на цепи – ходит кот. У славян же на ветвях дерева обитает птица сокол, а у подножия свернувшись лежит змей, олицетворяющие собой добро и зло соответственно. Мотив перебранки между змеем, грозящимся спалить дерево и птицей, стремящейся вывести птенцов, которые заклюют змея, часто присутствует в славянских обрядовых песнях – особенно, свадебных.

Упоминание о Лукоморье есть в «Слове о полку Игореве», которое было случайно обнаружено незадолго до рождения поэта, а переведено и издано в 1800 году. Согласно этому памятнику древнерусской литературы, в Лукоморье обитали половцы, с которыми враждовали киевские князья. Территориально же это была излучина между нижним течением Днепра и Азовским морем – то, что сегодня мы называем Приазовьем. Пушкин посетил эти места в 1820-х гг., когда был в южной ссылке.

Скорее всего, там же – в ссылке – Пушкин услышал и про Запорожский дуб. По преданию под этим деревом на острове Хортица (ныне – в черте города Запорожье) собирал свое войско Богдан Хмельницкий. Сегодня дуб, возраст которого оценивается в 600-700 лет, представляет собой довольно жалкое зрелище – после нескольких попаданий молний и засыхания живой остается лишь одна его ветвь. Но два века назад это было грандиозное чудо природы: высотой свыше 35 метров, диаметром кроны – более 60 метров и обхватом ствола почти 6,5 метров.

Лукоморье, наверное, можно было бы считать сказочным местом, если бы этот географический топоним не встречался на средневековых европейских картах. Как «Lucomoria» обычно обозначалось территория на восточном берегу Обской губы. А западные склоны Сибирских Увалов западноевропейские картографы называли Лукоморскими горами. Примечательно, что на Руси в отношении этих западносибирских регионов название Лукоморье никогда не использовалось. Хотя Н. М. Карамзин и А. Н. Афанасьев в своих исследованиях приводят сказы о некоем «Северном царстве» – Лукоморье, в котором жители впадают в зимнюю спячку, чтобы проснуться к весеннему Солнцу.

В толковом словаре Даля лукоморьем называется морской берег, залив моря. Так что, этим термином могли называться совершенно разные места на карте России. И Обская губа, и излучина Днепра вблизи Азовского моря вполне подходят под определения Лукоморья. Если же говорить о Лукоморье «пушкинском», то он, скорее всего, располагалось именно в Приазовье. Кстати, топоним там сохранился. Например, близ села Безыменное Донецкой области есть коса Лукоморье.

В свете выросшей популярности неоязычества в последнее время модно выводить родословную славян от древних ариев, которые якобы и населяли то самое «Северное царство» – Лукоморье…

Лукоморье – это не только сказочная страна из пролога к «Руслану и Людмиле» Пушкина. На западноевропейских картах 16-18 веков Лукоморьем подписывалась местность в Сибири по правому берегу реки Оби. Но ещё раньше в древнерусских летописях так именовали место обитания половцев где-то в низовьях Днепра, а самих половцев называли лукоморцами. В «Задонщине» Лукоморьем названо место, куда отступило войско Золотой Орды после поражения в Куликовской битве, правда, без каких-либо географических деталей.

Согласно славянской мифологии, Лукоморье – заповедное место на окраине вселенной, где стоит мировое древо – ось мира, по которому можно попасть в другие миры, так как его вершина упирается в небеса, а корни достигают преисподней. По мировому древу спускаются и поднимаются боги. В этом смысле Лукоморье упоминается в зачинах народных заговоров и молитв.

Иногда Лукоморьем называли древнее Северное царство, где люди впадают в зимнюю спячку, чтобы проснуться к возвращению весеннего Солнца – такая трактовка зафиксирована в исследованиях Н. М. Карамзина, А. Н. Афанасьева и А. А. Коринфского.

Еще в древние времена у славян бытовала легенда о лукоморье, что это заповедный уголок на самом краю Вселенной, где растет мировое древо, корни которого уходят в подземные глубины, а вершина упирается в небо. Именно по этому дереву на Землю спускаются боги, а простой смертный, если сумеет до него добраться, может попасть в другие миры. Согласитесь, что есть определенная схожесть с тем, как описывал дуб и лукоморье Пушкин. Легенды и записи путешественников того времени указывают местом расположения этого мистического объекта, которое еще называли Ивановым царством, верховье реки Оби в Западной Сибири.

В этом царстве творились настоящие чудеса: полгода его население спокойно жило, а вот оставшуюся часть года спало. У дворца правителя этого края Ивана был устроен фонтан с живой водой, испив которую после пощения, можно было превратиться из дряхлого старца в молодого и здорового человека.

Благодаря легендам, которые частично перешли в народные сказки, все в той или иной степени знали об этом таинственном крае. Согласно Карамзину, в XV веке ни у кого из москвичей не возникало вопроса о том, где находится лукоморье, что это за место. Все были уверены в том, что располагается оно на северном побережье океана, там, где половину года есть только день, а вторую его часть – только ночь. Средневековые европейские путешественники и картографы уверено показывали на своих чертежах определенную область Сибири, где оно расположено. Присмотревшись к картам Гондиуса, Меркатора, Кантелли и проанализировав книгу 1549 года «Записки о Московии» австрийского барона и дипломата Сигизмунда фон Герберштейна, приходишь к пониманию того, что в излучине реки Оби и располагалось загадочное лукоморье.

Что это за область российского государства и какие народы там живут, никто не знал, и обыватели легко верили не совсем реалистичным рассказам иноземных странников. Лукоморье и род Пушкиных И в XVIII веке считалось, что лукоморье – в Сибири, а там, где сегодня находится город Томск, располагалась его столица – Грасиона. Следует подчеркнуть особую роль сибирского края в судьбах представителей рода Пушкиных. Согласно историческим данным, в 1601-1602 годах воеводой Мангазеи служил сын тобольского воеводы Евстафия Пушкина – Савлук. Федор Семенович Пушкин в 1601-1603 гг. был тюменским воеводой. В Тюмени с 1625-го по 1628 год служил прямой предок великого поэта Петр Тимофеевич Черный-Пушкин.

Прадед Александра Сергеевича – сын эфиопского князя Абрам Петрович Ганнибал – после смерти своего покровителя, императора Петра I, был сослан в Тобольск. Вполне логично предположить, что А. С. Пушкин еще в детстве из рассказов родственников узнал значение слова «лукоморье».

Историки на протяжении многих лет выстраивали версии о том, куда могли исчезнуть обитатели таинственного лукоморья. Выдвигались гипотезы об уходе всех жителей под землю – в карстовые пещеры или специально выстроенный город. И вот в 2000 году в средствах массовой информации появились сведения о том, что под Томском были обнаружены сооружения древней столицы лукоморья – Грасионы: выложенные брусчаткой и укрепленные кирпичной кладкой подземные ходы, вентиляционные колодцы и большие железные ворота.

Что означает лукоморье, мы уже выяснили – морской дугообразный берег. Непонятно только, почему Томск и его окрестности, рядом с которыми не замечено никаких морей, получил такое название.

Согласитесь, более логичным было бы название «лукоречье». Но историки, этнографы и лингвисты предполагают, что слово «лукоморье» было привнесено народами, переселявшимися из теплых краев в Приобье. Также существует гипотеза о том, что в древние времена береговая линия северных морей находилась значительно южнее, чем сегодня.

Казалось бы, уже разобрались, где находится лукоморье, что означает слово и как оно оказалось в поле зрения Пушкина. Но некоторые литературоведы и историки считают, что великий поэт вдохновился не старинными легендами и народными сказками, а собственными эстетическими переживаниями.

Они считают, что Александр Сергеевич во время посещения Крымского полуострова побывал в расположенном на мысе Фиолент монастыре, заложенном в честь явления святого Георгия Победоносца и спасения им из бури моряков. Поэта поразила красота столетнего дуба, росшего на берегу, и морского залива в виде лука, благодаря чему и появились такие яркие строки, предваряющие поэму-сказку «Руслан и Людмила».

Пушкин довольно много путешествовал по просторам России, и это позволяет различным областям, где есть морские заливы и куда приезжал поэт, считать, что именно их местность сумела вдохновить его на написание стихотворения про лукоморье. Жители Таганрога считают, что Александр Сергеевич, следуя на Кавказ, останавливаясь в 1820 году вместе с Николаем Раевским и его семьей в доме градоначальника на Греческой улице (сегодня дом № 40 по улице III Интернационала), мог видеть прекрасный двухсотлетний дуб, росший напротив особняка как раз у самого морского берега, изогнутого дугой – лукоморья. Именно этот образ и вдохновил поэта на написание введения к поэме «Руслан и Людмила». Таким образом, расположенный в северо-восточной части Азовского моря Таганрогский залив и его побережье стали ассоциироваться с описанным Пушкиным сказочным лукоморьем.

Именно этот образ и вдохновил поэта на написание введения к поэме «Руслан и Людмила». Таким образом, расположенный в северо-восточной части Азовского моря Таганрогский залив и его побережье стали ассоциироваться с описанным Пушкиным сказочным Лукоморьем.

Существует еще одна версия, выдвинутая С. Гейченко, хранителем Пушкинского заповедника, в популярной книге «У Лукоморья»: расположено пушкинское лукоморье в средней полосе России, неподалеку от села Тригорского, там, где реки Сороть и Великая расходятся и образуют небольшой тихий залив, окруженный зарослями ракитника. Таким образом, сказочная страна, где «русский дух... там Русью пахнет!», расположена на Псковщине.

Кто-то может возразить, что моря там нет, однако слово «лукоморье» вполне применимо и к излучинам рек. Конечно, если допустить, что сказочное лукоморье может стоять не только на морском берегу, количество претендентов на такое название увеличится многократно.

|