Как Якоб и Вильгельм Гримм писали сказки, и писали ли вообще? Какие именно сборники сказок составили Братья Гримм? Что в их сказках такого, что многих приводит в ужас? Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в нашей статье!

Первая литература, с которой каждый человек знакомится в детстве, это сказки. Сказки не имеют ни места, ни времени. Они актуальны во все времена. С древних времен и на всех континентах они передаются из уст в уста и отражают жизнь народа. Они повествуют о рождении и о смерти, о награде за усердие, доброту, отзывчивость и о наказании за лень, нерадивость, грубость. Сказки учат людей правильным поступкам: чтобы чего-то добиться, человек должен преодолеть определенные испытания. Как правило, сказки имеют счастливый конец: добро побеждает зло.

С возрастом сказки начинают ассоциироваться с определенной страной и с определенными людьми, которые придумали или записали и обработали эти сказки, – сказочниками. Например, «Сказка о царе Салтане …» ассоциируется с именем А.С. Пушкина, «Красная шапочка», «Спящая красавица» – с Ш. Перро, а «Бременские музыканты» или «Рапунцель» – с братьями Гримм.

Возникает правомерный вопрос: можно ли считать сказочниками и людей, сочинивших сказки, и людей, их собравших и записавших? Казалось бы, ответ очевиден – нет. Однако обратим внимание на тот факт, что люди, собравшие и записавшие сказки, вносят также свой вклад в создание в конечном итоге той или иной сказки. Они являются не просто собирателями или коллекционерами сказок. Они в дальнейшем обрабатывают собранный ими материал, т.е. делают его литературную обработку. Иногда после обработки сказки получают новый облик. От прежней сказки остается только лишь сюжетная линия. В этой связи можно с полной уверенностью считать таких людей-коллекционеров сказочниками.

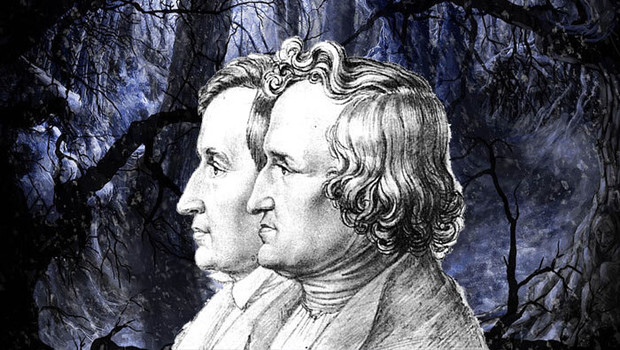

Начиная говорить о любых сказках, нужно вспомнить основателей, благодаря которым появился такой литературный жанр. Почти все мы в детстве так или иначе познакомились с их творчеством. Да, речь пойдёт о братьях Гримм, Якобе и Вильгельме, чьи сказки зачастую считаются страшными и жестокими, хотя они довольно поучительны. Давайте разберёмся, как писались эти сказки и почему их считают брутальными?

Как появились сказки? Сказки существовали всегда, но они были не в том виде, в котором мы их себе сейчас представляем. Тогда люди рассказывали друг другу истории. Устное сказание просуществовало вплоть до 19 века. Причиной этого была неграмотность населения. Поскольку люди тогда не умели читать, передавались все самые важные истории, саги, легенды и события в устной форме.

Когда же грамотность среди населения начала распространяться повсеместно, братья Гримм попытались собрать как можно больше информации об исчезающих устных традициях того времени. Якоб Гримм сказал: «…Сейчас самое время собирать и спасать старые предания, чтобы они не испарились, как роса под жарким солнцем, не погасли, как огонь в колодце, не умолкли навеки в тревогах наших дней…». Это и послужило началом великому делу, сбору сказок, который оставил свой неизмеримый вклад в развитие литературы всех времен и народов.

Братья Якоб и Вильгельм Гримм родились в 1785, 1786 годах в городе Ханау. Но в 1791 году семья Гримм переезжает в Штайнау, где они проживали в Amtshaus (здание местного управления, так как их отец был Amtmann – должностное лицо, чиновник). Кстати, этот дом сохранился и до наших дней, его можно посетить.

Отец умер в 1796 году, и матери пришлось с детьми выехать из дома. Братья Гримм поехали к своей тёте, которая жила в Касселе. После окончания школы они оба переезжают в Марбург, чтобы изучать юриспруденцию в университете. Однако они также активно интересовались и занимались немецким языком и литературой.

В 1806 года братья снова возвращаются в Кассель и как раз начинают собирать сказки. К этому времени (1806/07) Кассель был захвачен французами, и Наполеон назначил своего брата королем в Касселе. Якоб работал библиотекарем при короле. Вильгельм часто болел, поэтому ему не удавалось найти работу.

В 1829 году братья Гримм уже работали библиотекарями и профессорами в университете Гёттингена. Спустя несколько лет они были вынуждены покинуть этот город (и снова вернуться в Кассель), так как они были против политики нового короля Ганновера и протестовали.

В 1840 году новый король Пруссии пригласил братьев Гримм в Берлин в Академию Наук. Там они работали над своим словарем „Deutsches Wörterbuch“, ведь они являлись профессиональными лингвистами.

В 1859 году умер Вильгельм, а позднее в 1863 году Якоб Гримм. Так как братья никогда не хотели расставаться, их похоронили рядом с друг другом на старом кладбище Матфея в Берлине.

Как уже говорилось выше, в 1806 год братья Гримм начали именно собирать народные сказания народов Германии. И Доротея Виманн сыграла одну из ключевых ролей в этом деле. Она сказительница, а если выразиться на современный лад – она была информатором братьев Гримм. Именно ее пересказы народных преданий стали одним из важнейших источников немецких сказок.

Именно от нее братья Гримм узнали по меньшей мере 76 сказок. Большая половина из которых братьям ранее была неизвестна. Встреча с Виманн была случайной, и Вильгельм Гримм записал о ней: «Совершенно случайно мы познакомились с одной крестьянкой из деревни Нидерцверен, что под Касселем. Госпоже Виманн было чуть более 50 лет, она еще сохраняла бодрость и крепко держала в памяти старые саги».

В 1812 году братья Гримм опубликовывают свое первое издание «Детских и семейных сказок». Оно состоит из 211 сказок и легенд. На первый взгляд может показаться, что эта коллекция предназначена только для детей, но у братьев Гримм был иной замысел.

Очень важно отметить, что они хотели иметь большую аудиторию читателей, поэтому их сказки обращены как к детям, так и ко взрослым, поэтому в названии присутствует слово «семейные». Это издание считается «большим» сборником сказок, опубликованным на тот момент.

В 1825 году выходит «маленькое» издание, которое состоит только из 50 сказок, которые были специально отобраны и отредактированы для детей.

Сказки как детские развлечения всегда были достаточно спорными. В 19 веке, например, были опасения, что сказки могут вдохновлять детей на сомнительные фантазии.

Кстати говоря, братья Гримм действительно в своих сказках старались показать все ужасы и сложности реальной взрослой жизни и жизненных ситуаций такими, как они есть, без прикрас. Образы их персонажей всегда наполнены реальными качествами: если положительный герой, то он искренен и добр, а если отрицательный, то он по-настоящему корыстен, безжалостен, и «хэппи энда» ждать точно не стоит. Таким образом детей готовили к жестокой реальности, а не к выдуманному волшебному миру чудес.

Во многом благодаря диснеевским мультфильмам у большинства людей классические сказки о Золушке, Спящей красавице или Рапунцель, ассоциируются со счастьем, любовью и теплой ностальгией. Но в оригинале истории двух немцев были куда жестче и страшнее, в чем можно убедится благодаря сборнику «Настоящие сказки братьев Гримм». Поэтому никаких поющих птичек-помощниц у швеи с хрустальной туфелькой не было, зато присутствовали отрубленные пальцы.

В «Белоснежке» упоминаются съеденные легкие, а волку из «Красной Шапочки» из-за вспоротого брюха и вовсе не позавидуешь. Мрачные гении Якоб и Вельгельм собрали сотни действительно жутких сказок, идеально подходящих для Хэллоуина.

Возможно, вы слышали, что в оригинальных версиях сказок принц насилует Спящую красавицу, возлюбленному Рапунцель выкалывают глаза, а сестры Золушки отрезают себе пальцы и пятки, чтобы влезть в туфельку.

У такой жестокости в сказках несколько причин. Одна из них – историческая. Сказка рождается из религиозного мифа, утратившего силу. Миф был своего рода учебником истории для древнего человека: он объяснял, как возникает мир, в каких отношениях находятся боги и люди, как соотносятся земной и потусторонний миры.

Постепенно представления человека об устройстве мироздания менялись. И если миф перестал быть убедительным, то ритуал оказался куда более живучим. И именно его отголоски мы встречаем в сказках. У сказочной жестокости есть и другое происхождение: кровавые подробности делали сказку увлекательнее и просто страшнее. Людям прошлого тоже хотелось иметь свои «ужастики».

Почему же сегодня мы знаем сказки в таком цензурированном варианте? Это связано с тем, в каком виде они дошли до нас. Источников сказочных историй было несколько: тексты, записанные в конце XVIII века, а также устные рассказы. Изначально сказки предназначались взрослым: это был способ скрасить досуг. Но постепенно они перешли в разряд детского увеселения.

Некоторые сказки переписывали сами собиратели. Если братья Гримм все-таки воздерживались от редактуры, то Шарль Перро активно вмешивался в содержание историй. Он перерабатывал сюжет, дописывал хэппи-энд, а для особенно непонятливых сочинял мораль.

В оригинальной «Спящей красавице» все не так невинно, как в варианте Шарля Перро или диснеевском мультфильме. Принц не пробуждает принцессу поцелуем истинной любви. Он насилует ее и уезжает, а потом у нее рождаются дети, один из которых высасывает из пальца матери занозу от веретена.

Для современного человека это пугающий сюжет, но здесь работает другая, архаическая логика. Противопоставить вечному сну, то есть смерти, можно только жизнь, и ее воплощает здесь, с одной стороны, мужская сила, с другой – половой акт. Принц буквально пробуждает либидо инертной спящей красавицы, и принцесса перерождается в новом качестве: теперь она женщина, жена, способная дарить жизнь. Неслучайно сразу после ее пробуждения оживает и весь замок с его обитателями.

История о спящей принцессе – это так называемый бродячий сюжет, который можно встретить у многих народов. Похожие мотивы звучат и в «Белоснежке», только там тема «вечного сна» осложняется сюжетом сожительства девушки с семью гномами. Известную русскоязычную версию истории нам дал Александр Пушкин в «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях». Там царевна тоже живет с названными братьями-богатырями.

Сказочная логика, древние мотивы и сюжеты сопровождают мировую культуру по сей день. Они преломляются в литературе, кино и анимации. И хотя жестокость со временем из них уходит, мистическая составляющая, идея о взрослении личности и о приобретении опыта через испытания остаются.

Такие сказки, как «Маленькие человечки», «Бременские музыканты», «Мальчик-с-пальчик», «Гензель и Гретель», хорошо знакомы большинству из нас с детства, а также из школьной программы начальных классов.

Но, несмотря на это, их сложно назвать простыми и однозначными. К тому же, они – лишь малая толика того, что принадлежит перу Якоба и Вильгельма Гримм.

Есть в повествованиях этих двух выдающихся исследователей немецкого фольклора что-то утробное, хтоническое, труднопереносимое.

В детстве, сталкиваясь в их сказках с отталкивающими темами, мы, вероятно, были просто не в силах осознать контекст до конца, осознать весь смысл, заложенный в основу повествования: наша психика за счет работы ее мощных защитных механизмов способна уберегать хрупкое детское Эго от контакта со сложной и/или пугающей информацией во избежание риска его расщепления/травмирования. Поэтому, например, в истории Гензеля и Гретель мы видели только то, что лежит на поверхности – приключения братика и сестры, спасающихся от злой ведьмы. Но глубинный смысл каждой сказки выходит далеко за пределы обозначенной текстом фабулы, так как он «пропитан» архетипическим содержанием, насыщен символами и глубинными образами.

Стоит отметить, что, как правило, сказка являет собою проекцию – либо личную проекцию автора конкретного повествования (разного рода вытесненные содержания из бессознательного пласта личности автора, получившие возможность высвободиться из его психического мира во внешний мир за счет их переноса в сказочный сюжет), либо коллективную, состоящую из информации о людях, их укладе жизни за всю историю человечества, передающейся из поколения в поколение, в качестве житейской мудрости («прапамять»).

Как бы не отличались по сюжету самые разные сказки, у них, так или иначе, будет «общий знаменатель» – фабула о пути архетипического Героя, о преодолении им трудностей, главная из которых – он сам.

Сказки показывают инициацию Героя через его контакт со страхами, табуированными побуждениями и со всем тем, с чем человек еще не знаком и/или чего он очень боится. Но не где-то вовне. А в самом себе.

Путь Героя сказки – метафорическое становление Эго, архетипическая иллюстрация индивидуации человека, разные вариации этого сложного и одновременно увлекательного процесса, его специфики.

На пути Героя возникают опасности, угрожающие ему смертью. Идея смерти в сказках, в том числе, и в сказках братьев Гримм (их истории изобилуют этой идеей), во-первых, как легальный/безопасный способ взаимодействия психики с архаичным страхом смерти и с темой некротического в целом.

Психика очень не любит напрямую контактировать с темой, противоречащей самой идее жизни: смерть отвергается Эго, как хтонический аспект Я (в обыденной жизни страх «перестать быть» дистанцируется от осознания настолько, насколько это возможно; так, как это возможно).

А вот через страшную сказку, метафору (через соответствующий контент – литературу, кино, ТВ, видеоигры и т.д.) взаимодействие со столь пугающим и неотвратимым как в жизни, так и в нас самих (мы все смертны, увы) вполне уже может быть реализовано; человек сможет воспринять идею смертности без риска травмы.

В таком случае психика справляется и нормально перерабатывает сложную информацию, поскольку сталкивается не только с тем, что смерть ужасает, но и с тем, что она неизбежна для каждого из нас. Сталкивается с данностью.

Страшные, многоуровневые по смыслу сказки братьев Гримм подводят наше Эго, охраняемое «полком» защитных механизмов, к этой трудной теме через ярко выраженный символизм смерти/смертности во всем его жутком, некротическом многообразии.

Но, во-вторых, смерть в сказках и ее атрибутику (кровь, допустим) стоит также понимать, как символику трансформационных процессов; как символизм личностного «перерождения».

Поэтому «кровавые сказки» Гримм с жуткими деталями демонстрируют не личные двусмысленные наклонности авторов, а лишь коллективные архетипические образы инициации, спроецированные из коллективного психического пласта авторов и одновременно являющиеся частью большой кладези знаний человечества о нем самом/частью социокультурного кода (отголоски которой присутствуют в психике каждого из нас).

Гензель и Гретель – одна из любимых многими сказок в арсенале Гримм. Не удивительно, ведь она буквально кишит архетипическим содержимым, которое интуитивно находит отклик в нашей психике (а точнее – в ее бессознательном пласте), потому что глубинная/коллективная часть психики точно также включает в себя все те символы, которые явлены в сюжете данной сказки.

Сказка выстраивает мост, выполняя, таким образом, трансцендентальную функцию. Мост между сознательной (Эго) и бессознательной областью человеческой личности, нередко при этом активируя архетипы и базирующиеся на них комплексы (комплекс не в значении «стесняться», а в психоаналитическом значении, как совокупность ярко окрашенных переживаний, представлений, установок, побуждений, влияющих на сознательную жизнь человека).

За счет такого воздействия на человека (и его ответного отклика) сказка «подсвечивает» те аспекты человеческой жизни, которые требуют внимания и/или изменений.

Именно по этой причине так важна работа с продуктами бессознательного человеческой психики – будь то сны и ассоциации сновидца к их сюжету, или реакции на сказки, а также фантазии, дежавю (ощущение нечто нового, как уже хорошо знакомого или ранее увиденного), жамевю (ощущение новизны нечто привычного и хорошо знакомого), синхронистичности и т.д. Такая практика несет в себе терапевтическую цель.

Мы попытаемся сейчас рассмотреть с этой точки зрения одну из известных немецких народных сказок применительно к определенным проблемам душевного развития ребенка. В качестве примера возьмем сказку о Гензеле и Гретель, содержание которой, в привычной редакции братьев Гримм, мы здесь вкратце напомним.

Сказка ведет нас в семью дровосека, где царит большая нужда. Когда весь хлеб, кроме последней половины каравая, был съеден, родители, по инициативе мачехи, решили отвести детей в лес и там их оставить. Но дети слышат об этом замысле, и Гензель собирает камешки, которые он по пути бросает за собой, чтобы с их помощью найти дорогу домой. Придя в лес, родители разводят огонь, дают детям последний кусок хлеба и велят им полежать у костра, пока отец поблизости рубит дрова. Они обманывают детей, выдавая шум ветра в ветвях деревьев за стук отцовского топора, а сами возвращаются домой. Заснувшие у огня Гензель и Гретель дожидаются лунного света и при помощи камешков находят дорогу домой. Долго ли коротко, но в семье опять наступает такая же нужда, и на этот раз мачеха заперла дверь, так что до камешков было не добраться. Чтобы пометить путь, Гензель использует хлебные крошки, но их склевывают птицы. Итак, на этот раз дети действительно были оставлены в лесу и предоставлены самим себе. Проблуждав три дня, они встречают белую птицу, чье пение кажется им очень привлекательным. Они идут за ней, и она приводит их к домику, «из хлеба сделанному и пирожками украшенному, окна которого были из прозрачного сахара». Затем следует известная сцена, в которой дети откусывают от домика и на вопрос ведьмы, кто грызет ее дом, отвечают: «Ветер, ветер, дитя небес». Ведьма сначала приветливо принимает их, ставит перед ними богатое угощение и укладывает в мягкую постель. Но на следующее утро она запирает Гензеля в хлеву, чтобы откормить его, как гуся, и потом съесть, в то время как Гретель должна убирать дом и готовить пищу. Только благодаря хитрости Гензеля, который все время вместо пальцев протягивает ведьме косточки, процесс пожирания детей удается отсрочить. Но в конце концов Гретель все же приходится затопить печь, куда она, прибегнув к хитрости, заталкивает саму ведьму, которой придется там сгореть. Дети спасены, они завладевают всеми сокровищами, накопленными в доме ведьмы, и отправляются домой. При этом они сталкиваются с непреодолимой водной преградой, которая служит границей магической области, ведьминого леса. Здесь им помогает утка, которая переносит на другой берег сначала Гретель, а потом Гензеля. Когда они прибывают домой, то узнают, что пока их не было, мачеха умерла. Теперь, благодаря добытым сокровищам, отец и дети могут жить мирно и счастливо, не зная нужды.

Будет правильнее всего, если в своих рассуждениях мы в первую очередь займемся центральным персонажем повествования, ведьмой. Для нее характерны две основные черты. Во-первых, она, полностью и однозначно зла, в противоположность другим, схожим сказочным персонажам, например, госпоже Метелице, которая проявляет свои, присущие ей, как ведьме, качества только по отношению к ленивице. Во-вторых, на первом плане очень отчетливо выступает ее связь с едой: она обитательница съедобного домика. Подчеркивается, что она щедро угощает встретившихся ей полуживых от голода детей. Она откармливает Гензеля и, наконец, собирается сварить, зажарить и съесть детей. Таким образом в ее фигуре олицетворяется глубокая, древняя и архаичная человеческая проблема, о которой еще Шиллер сказал: «Любовь и голод правят миром».

Эта ведьма является злой демонической материнской фигурой, которая пользуется голодом детей для того, чтобы заманить их под свою власть, держать в плену, использовать в своих эгоистических целях их труд, как в случае Гретель, и в конце концов сожрать. Мы можем спросить: да существуют ли такие матери? На этот вопрос следует ответить: и да, и нет. Нет, потому что зло в чистом виде у людей не встречается, а если и встречается, то очень редко.

Сказочные персонажи – это типы, и они содержат в себе только типические общечеловеческие черты, но лишены того многообразия различных характеров и качеств, часто противоречивых или сопутствующих друг другу, которые присущи отдельным людям. На этом особенно настаивал М. Люти (М. Luethi). Ответить на наш вопрос «да» следует потому, что слишком многим матерям свойственно более или менее бессознательное стремление к тому, чтобы, балуя ребенка, удерживать его при себе, покупать его любовь с помощью сладостей, мешать ему становиться самостоятельным, стремление использовать само его существование для удовлетворения собственных потребностей и претензий.

Мы знаем много случаев тяжелых детских неврозов, когда такая «пожирающая материнская любовь» фактически поглощала собственную личность человека, находящеюся в процессе становления. Более того, если мы будем вполне честны с самими собой, то нам придется признать, то в той или иной степени все мы можем отыскать такое стремление в себе.

От нас требуется постоянное и серьезное самовоспитание, чтобы предотвратить использование детей для удовлетворения своих собственных потребностей. С помощью этих рассуждении, которые здесь нет возможности продолжать, один ответ на вопрос о психологическом значения для ребенка сказки мы уже нашли.

На примере сказочных персонажей ребенок бессознательно научается избегать опасных для его собственной личности требований и претензий персонажей внешнего мира. Он обучается тому, как выстоять против превосходящих сил, какими являются взрослые по отношению к детям, какие существуют формы и возможности обращения с этими силами и как их можно в конце концов одолеть.

Но эта сторона не является самой важной, поэтому теперь нам надо сделать следующий шаг, уже упоминаемый в начале, перенеся сказку и ее персонажей во внутренний мир ребенка. В ведьме мы теперь замечаем не только негативную сторону «чрезмерно покровительствующей» («overprotective mother») матери, в своем крайнем проявлении, буквально, «пожирающей матери», которая действительно существует во внешнем мире, но мы предполагаем, что в этой фигуре содержится присущая ребенку проблема. То есть, попросту говоря, мы предполагаем, что в самом ребенке существует нечто такое, что можно рассматривать как ведьму. Чтобы ответить на вопрос, о чем здесь идет речь, вернемся еще раз к нашей сказке.

Сказка о Гензеле и Гретель вновь указывает на очень отчетливое разграничение двух миров. Во-первых, мир реальной повседневности, в котором живет дровосек со своей семьей, и во мраке леса – другой, магический мир, в котором существуют ведьма, утка-помощница, несметные сокровища и т.п.

Если мы вновь перенесем этот мотив в душевную область, то можно сравнить реальный мир повседневности с нашим сознанием, а чудесный магический мир – с нашим бессознательным. Но не следует упускать из виду, что все эти диковинные, неправдоподобные вещи, которые там случаются, точно так же характерны для наших снов и фантазий, являющихся манифестациями нашего бессознательного.

В сказке о Гензеле и Гретель в этой области господствует ведьма, один из главных и важнейших персонажей магического царства, на котором мы позднее остановимся подробнее. Мы неоднократно встречаем эту фигуру то как ведьму, то как паучиху в североамериканских сказках или бабу-ягу в русских, – как прародительницу, как бабушку или просто старуху, которая располагает глубоким знанием природы, как, например, в «Пляшущих башмаках» (Zertanzten Schuhen), где она объясняет солдату, каким образом он должен поступить, чтобы изгнать принцессу ночи. Она отчасти добра, отчасти зла, что относится, например, к Госпоже Метелице, и представляет, таким образом, архетипическую материнскую фигуру, обладающую огромными знаниями и силой, и может выступать то в качестве помогающей людям и утешающей их, то в качестве демонической разрушительной силы. Этот сказочный персонаж находит свою мифологическую параллель в великих богинях природы дохристианских религий и представляет персонификацию глубокой, могущественной и значительно превосходящей сознательное Я человека природной силы.

Таким образом мы можем теперь уяснить себе, что наше сознательное Я отнюдь не всегда является господином в собственном доме, но что мы, люди, бываем руководимы глубокими психическими силами, и наше умение обращаться с ними оставляет желать многого.

«Когда-нибудь мы станем достаточно взрослыми, чтобы снова читать сказки», – сказал однажды автор «Хроник Нарнии», Клайв Стейплз Льюис. Тот, кто убежден в том, что сказка – исключительно для детей, – крупно ошибается.

Сказка – это еще и забытая дорога к самому себе для каждого взрослого. Может быть, пришло время ее вспомнить?

Все с детства помнят адаптации народных германских сказок: "Красная шапочка", "Золушка", "Бременские музыканты" и многие другие. Первоисточники этих сюжетов сначала смягчали братья-писатели, потом – переводчики на русский язык: уж слишком кровожадными были некоторые подробности. Но есть сказки, которым никакая адаптация не поможет. Мы собрали несколько таких сюжетов и попыталась объяснить их глубинный смысл.

Белоснежка

Сюжет сказки о Белоснежке и семи гномах знаком многим с детства. Однако, не все знают, что когда королева поручает псарю отвести самую красивую в королевстве девочку – Белоснежку – в лес и убить, она требует принести ей доказательство. Ни больше, ни меньше – легкое и печень несчастной девочки. Когда подданный, пожалев Белоснежку, приносит королеве внутренности оленя, та съедает их. Существует несколько подходов к объяснению сказки. Так, последователи психологической школы Карла Густава Юнга полагают, что королева-мачеха являет собой архетип тени: темную сторону любой личности. Другая любопытная версия говорит о том, что сюжет сказки сопоставим с античными астрономическими представлениями: Белоснежка и семь гномов ассоциируются с Луной в сопровождении Солнца, Земли и пяти планет. Интересен подход американских социологов к этой истории. Они считают, что сказка о Белоснежке прививает девочкам неправильные стереотипы, так как слишком большое внимание уделяется красоте Белоснежки. Таким образов, внешность ставится во главу угла, а образование и карьера отходят на второй план. Правда, в свете любви американцев к кукле Барби такие претензии к сказке кажутся необоснованными.

Гензель и Гретель

Еще один небезызвестный сказочный сюжет, повествующий о брате и сестре, которые попадают в лапы к ведьме-каннибалу, живущей в лесном доме, построенном из сладостей. От первого до последнего слова в этой сказке веет ужасом. Во-первых, фигура отца, отправляющего родных детей в лес на верную погибель под давлением своей жены, мачехи Гензеля и Гретель. Во-вторых, образ старухи, заставляющей сестру откармливать своего брата. В-третьих, сами дети. В этой сказке они не являются жертвами в традиционном понимании этого слова: брат и сестра оказываются весьма находчивыми малышами, а в жестокости отчасти не уступают своей тюремщице. Гретель обманом заманивает ведьму в печь и дотла сжигает ее. После этого дети грабят дом старухи. Они возвращаются к отцу и на вырученные от награбленного деньги живут в достатке. Кстати, по сюжету к моменту из возвращения в отчий дом мачеха по неизвестной причине умирает. Исследователи полагают, что это свидетельствует о том, что по своей сути мачеха и ведьма – одна и та же женщина. Исследователи предполагали, что истоки легенды лежат в периоде Великого голода (1315-1317 годы), когда детей прогоняли в лес на верную смерть, потому что прокормить их родители не могли, а каннибализм был распространенным явлениями (по крайней мере, по слухам).

Золушка

Сказка, ставшая своеобразной Библией для поколений девочек. Даже некоторые современные Золушки проникаются мыслью, что если во всем себе отказывать и безропотно сносить унижения, то в итоге получишь поощрение в виде прекрасного принца на белом коне. Некоторые ждут этого принца всю свою жизнь. В целом повествование сказки ровное, без излишнего натурализма, но кровожадных эпизодов хватает. Особенно выделяется один. Когда принц приходит к отцу Золушки и говорит, что возьмет в жены только ту, кому подойдет потерянная на балу туфелька, одна из сестер ампутирует себе палец, чтобы обувка пришлась впору. Принц забирает девушку с собой, но два белых голубка поют, что башмачок весь в крови. Принц уличает невесту в обмане и поворачивает коня назад. То же повторяется с другой сестрой, только она отрезает не палец, а часть пятки. Правда, результат тот же – бдительные птички сообщают принцу правду. Кстати, по мнению последователей учения Зигмунда Фрейда, прозрачная хрустальная туфелька является символом непорочности. В таком контексте манипуляции с обувью становятся понятнее.

Красная шапочка

Существует две основные версии истории про девочку, которая ходила через лес с корзинкой снеди, навещать свою бабушку. В версии Шарля Перро история заканчивается плохо: Красная шапочка становится жертвой кровожадного волка. Перро закончил сказку моралью, наставляющей юных девиц опасаться соблазнителей. В версии Гримм финал более оптимистичен: проходившие мимо бабушкиной избушки дровосеки услышали шум, вбежали внутрь, убили волка и освободили старушку и девочку. Что характерно, обе сказки – это обработанные версии легенды, распространенной еще в средневековой Европе. В большинстве версий того времени сказка заканчивалась трагически, как у Перро. И мораль была такой же, как у французского автора. Правда, натуралистичных подробностей было побольше: так, волк предлагает Красной шапочке раздеться и лечь рядом с ним, а одежду бросить в огонь, после чего съедает девочку. Мотив нарушения правил поведения – налицо.

Смерть в кумовьях

История о том, как отец тринадцати детей позвал в крестные саму смерть, не так популярна, как сказки про Рапунцель или Мальчика-с-пальчика, но зато уж точно одна из самых мрачных. Бедняк выбрал смерть в кумовья потому, что она всех уравнивает – и нищих, и богатых. Крестная в долгу не осталась и оправдала доверие: сын бедняка становится, благодаря ей, известным лекарем. "Если тебя позовут к больному, я буду каждый раз тоже являться; если я буду стоять у изголовья больного, ты можешь смело объявить, что ты его вылечишь; дай ему этой травы, и он выздоровеет. Но если я буду стоять у ног больного, то значит – он мой, и ты должен сказать, что всякая помощь бесполезна и что ни один лекарь на свете спасти больного не сможет. Но бойся пользоваться этим зельем против моей воли, а не то плохо тебе придется", – наставляла крестная мальчика. Тот ослушался лишь дважды, и во второй раз смерть не пощадила его: погасила свечу его жизни. Эта готическая сказка наглядно демонстрирует отношение простых людей к такому явлению, как смерть. Во-первых, многодетный родитель отдает ребенка на волю высших сил: выживет – так выживет, а нет – так нет. Во-вторых, воспитанный самой смертью мальчик как бы возвращает сказкам их первозданную мрачность. В-третьих, мораль: нельзя обмануть смерть, даже если ты приходишься ей "родственником".

Без преувеличения можно сказать, что сказки братьев Гримм (наряду со сказками Шарля Перро) стали для сказочного жанра своеобразной «Илиадой» и «Одиссеей», неисчерпаемым источником интерпретаций, цитирования и исходников для новых сюжетов. В плане популярности они оказались «посильнее «Фауста» Гёте» и являются самой тиражируемой немецкой книгой, переведенной более чем на 160 языков.

|