Недавно страницы множества научных и научно-популярных изданий в буквальном смысле покрылись стадами мамонтов: выдающийся генетик и химик Джордж Чёрч (George Church), известный своими работами в области молекулярной биологии, сообщил, что он и его коллеги в ближайшие пару лет смогут воскресить шерстистого мамонта, который, как известно, вымер около 10000 лет назад. Мамонты – одни из самых харизматичных зверей, когда-либо обитавших на Земле. Однако многие биологи, комментируя грядущее «воскрешение» мамонта, советовали для начала определиться, как и зачем мы собираемся это делать.

Сначала о том, как. У всякого биологического вида есть более или менее близкие эволюционные родственники. Близкородственные виды больше похожи друг на друга, чем дальние родичи. В таком случае мы можем скомбинировать генетический портрет вымершего вида из тех генов, которые остались у его непосредственных потомков и родственных видов, доживших до нашего времени. Здесь подойдут методы классической генетики, которые сводятся к тому, что мы скрещиваем животных, а потом анализируем признаки, попавшие в потомство, и отбираем среди потомства тех особей, которые более всего похожи на интересующий нас вымерший вид. Например, если попытаться вывести мамонтов из азиатских слонов, то нужно целенаправленно отбирать в каждом поколении наиболее волосатых особей (конечно, волосатость не единственный признак, отличающий слонов от мамонтов). Но в этом случае в геноме всё равно останутся существенные примеси современных видов и то, что мы получим, будет лишь версией вымершего животного, в той или иной степени близкой к оригиналу.

Молекулярная биология позволяет манипулировать генетическим материалом напрямую: можно выделить ДНК из останков того же мамонта, сравнить её с ДНК нынешних слонов и таким образом понять, что нужно сделать со слонами, чтобы они стали мамонтами. Дальше в дело вступают методы генной инженерии: отредактировав в геноме слона нужные гены, мы получим кого-то очень и очень похожего на мамонта. Генная инженерия позволяет выполнить ту же задачу быстрее, чем скрещивания, и результат должен получиться намного более убедительным.

Редактирование вовсе не обязательно подразумевает масштабную перестройку генома. Например, если вспомнить про другой вымерший вид – странствующего голубя, которого полностью истребили к началу XX века, то его геном на 97% неотличим от генома ближайшего родственника – полосатохвостого голубя, благополучно здравствующего по сей день. То есть ДНК обоих голубей отличается всего на 3%, и среди этих 3% есть несколько тысяч мутаций, определяющих различия между видами. А уже из нескольких тысяч можно выделить несколько десятков действительно ключевых генетических особенностей, которые делают странствующего голубя – странствующим голубем, а полосатохвостого голубя – полосатохвостым. И, собираясь реконструировать вымерший вид, нужно только понять, какие мутации считать истинно необходимыми.

Джордж Чёрч и его команда «мамонтовоскрешателей» утверждают, что им удалось внести в геном азиатского слона (ближайшего эволюционного родственника шерстистого мамонта) уже целых сорок пять мамонтовых модификаций, часть из которых должна снабдить слона мамонтовой шерстью и толстым жировым слоем. Впрочем, только лишь этими сорока пятью вопрос не исчерпывается: в слоновью ДНК нужно будет ввести ещё ряд мамонтовых особенностей, после чего проверить, как такой гибридный геном ведёт себя в клетках, не конфликтуют ли модифицированные и немодифицированные гены друг с другом. Исследователи рассчитывают, что всё это им удастся сделать за два года. Однако не стоит ждать к 2019-2020 годам готового мамонта. Всё, что сделали Чёрч и его команда, они сделали пока только на молекулах ДНК. Потом нужно будет проделать генетическое редактирование со слоновьим эмбрионом, пересадить его суррогатной матери и надеяться, что его развитие пройдёт благополучно. Учитывая, что при таких манипуляциях много эмбрионов гибнет, трудно поверить, что до дела тут вообще дойдёт: азиатский слон причислен к вымирающим видам, и вряд ли можно будет заполучить достаточное число его эмбрионов для молекулярно-клеточных экспериментов.

Но представим, что все технические сложности удалось преодолеть: мы спокойно вносим в геном любые изменения и в любом количестве и недостатка в биологическом материале у нас нет. И вот тут возникают трудности более высокого порядка, эволюционного и экологического. Во-первых, один восставший из небытия мамонт – это ещё не вид, это всего лишь одна особь. Чтобы воскресить целый вид, нужно много мамонтов, они должны жить сами и сами размножаться. Теперь вспомним одно из основных правил эволюции: популяция вида должна обладать довольно широким генетическим разнообразием. Живые существа обитают в весьма изменчивой среде, а то, насколько они к ней приспособлены, зависит от генов. Резкие изменения в окружающей среде для отдельной особи могут закончиться плохо, в целом же популяция выживет, потому что среди её членов найдутся такие, чьи варианты генов позволяют выжить в новых обстоятельствах. Хотя может быть и так, что не найдутся. Если вся популяция состоит из особей с очень-очень похожими вариантами генов, а среда вокруг очень-очень изменчивая, то ничего хорошего ждать не приходится. Жизнеспособная популяция должна включать в себя сотни и тысячи особей с индивидуальными генетическими наборами, и только тогда, когда у нас будет такая популяция (а ещё лучше – несколько), мы сможем говорить о «воскрешённом» виде.

Это во-первых, а во-вторых – куда именно мы собираемся воскрешать выбранный вид? Ведь некогда он существовал в определённой экосистеме и был связан с другими видами, которые его окружали в те времена. Сейчас уже все понимают, что нельзя заниматься каким-то видом, взятым отдельно от других. Если отвлечься от мамонтов и вспомнить про современных животных, которым грозит исчезновение, то раньше экологи именно так и пытались их сохранять – последовательно и чаще всего начиная с тех, кто занимает более низкие ступени пищевой пирамиды. Тут есть свой резон: кажется очевидным, что если мы повысим, например, численность рыбы в океане, то следом сама собой повысится численность тюленей, которые ею питаются. Однако сейчас всё чаще говорят о том, что более разумно и эффективно было бы стараться сохранять виды комплексно. Об этом, в частности, идёт речь в одной из недавних статей в «Nature Ecology & Evolution», авторы которой на математической модели показали, что, предпринимая меры по сохранению одновременно и хищника, и его добычи, можно добиться ускоренного увеличения численности и тех и других, нежели пытаться сохранять их по очереди.

Относительно восстанавливаемых вымерших видов это означает, что если мы берёмся воскресить какого-нибудь динозавра, то должны одновременно предоставить ему целый парк юрского периода с толпой родичей, чтобы ему было где жить, чем питаться и с кем размножаться. Хорошо, пусть не динозавр, пусть мамонт – но и мамонт вряд ли будет чувствовать себя как дома в нынешних экосистемах. Поэтому, думая о том, какой бы вид нам восстановить, лучше всего выбирать тот, который вымер недавно и для которого ещё остались экосистемы, куда он мог бы встроиться.

Наконец, по мнению ряда экологов из Австралии, Канады и Новой Зеландии, вместо того чтобы заниматься «воскрешением» вымерших видов, лучше направить свои усилия на тех, которые ещё не вымерли, но которым это определённо угрожает. В статье в «Nature Ecology & Evolution» Джозеф Беннетт (Josep Bennet) из Карлтонского университета (Канада) и его коллеги анализируют расходы, которые потребуются для того, чтобы поддержать воскрешённый вымерший вид в «живом» состоянии. Исследователи обсуждают сохранение именно вида, а не одной-двух-трёх особей; кроме того, в их расчётах нет расходов на молекулярно-биологические операции – авторы работы хотели оценить только экологическую стоимость. При этом они сравнивали близкие виды, то есть экологическую цену мамонта соотносили не с расходами на какую-нибудь белку, а с расходами на азиатского слона.

Деньги, которые разные страны расходуют на экологию, бывают либо государственными, либо частными. Тем не менее, вне зависимости от источника средств, лучше их тратить на то, что ещё не успело исчезнуть. По оценкам авторов работы, если средства, которые предполагается выделить на «воскрешённый» вид, направить на сохранение тех, кто ещё не вымер, то нам удастся сохранить в 2-8 раз больше видов. (Ещё раз напомним, что тут не учитываются средства на собственно «воскрешение», то есть на молекулярно-биологические, эмбриологические и прочие процедуры.) Устойчивость любой экосистемы напрямую зависит от биоразнообразия, то есть от того, много ли разных видов живых существ в ней обитают. Если учесть, что экосистемы взаимно переплетены и что это не только дикие леса и морские глубины, но и сельскохозяйственные территории, и города, то понятно, что чем больше биоразнообразие, тем лучше для нас самих.

Дронт

Вероятно, одна из наиболее известных вымерших птиц. Безмятежно существовашая, нелетающая птица отряда голубеобразных утратила инстинкт самосохранения из-за отсутствия хищников питающихся ими на островах его обитания. Дронт обитал на островах: Маврикий, Родригес, Реньон. Причиной исчезновения дронта стало освоение таких островов европейцами. В скором времени затем как португальцы и голландцы начали осваивать и изучать эти острова, они запустили обратный отсчёт исчезновения этого вида. Дело в том, что с кораблей моряки завезли: собак, кошек и обязательных пассажиров – крыс. Все эти животные «высадившись» на остров стали уничтожать беспомощные гнёзда Додо (Именно так прозвали таких птиц моряки, вероятно от порт. doudo – бестолковый, безумный) Так же из-за пищевой ценности додо их убивали на мясо, а убить додо было весьма без труда – моряки просто подходили к ним и забивали их палками и камнями, при этом бедная птица не оказывала почти никакого сопротивления. Вероятно последний дронт умер в 1761. В данное время в Оксфорде идут эксперименты по восстановлению ДНК этой птицы.

Квагга

Судьба этого животного сложилась слегка счастливее, чем у дронта. Естественно квагга вымерла немало лет тому назад, точнее в 1883 году в зоопарке. Это непарнокопытное существовало на просторах Южной Африки, и было одомашнено человеком для профилактики нападения хищников на стаи кур, при этом квагги кричали «куахо» за что и были так названы. Однако проект по возрождению квагги, запущенный в 1983 году увенчался успехом. 20 января 2005 года на свет возник жеребёнок квагги – Генри. Специалисты в последующем смогут вернуть к жизни вид квагг, и через некоторое время они вновь будут резвиться на просторах Африки.

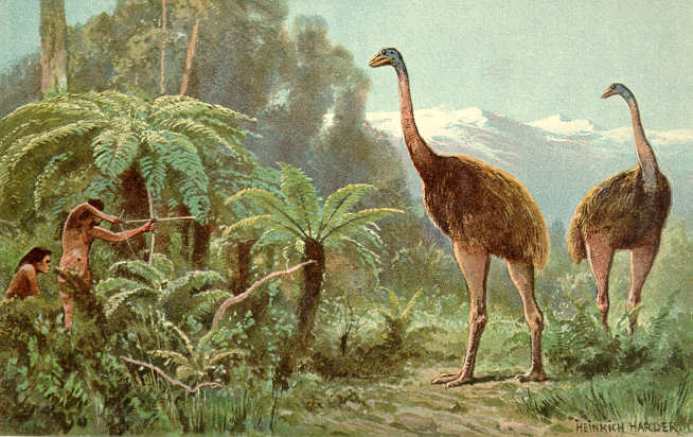

Моа

Моа или Слоновая птица, достигавшая исполинских размеров, обитала в Новой Зеландии. Эти птицы, внешне напоминающие страусов, достигали в длину 3,5 метров и весившие около 350-ти килограмм. Ходили по землям Новой Зеландии до 1500 года, пока аборигены не истребили их целиком. Впрочем, по некоторым сведениям, таких птиц увидели ещё в конце 19 столетия. К несчастью данных о восстановления популяции этого вида нет. Однако специалисты выяснили, что ближайшим родственником моа является птица Тинаму.

Сумчатый волк

Это своеобразное животное имеет весьма загадочную судьбу. По достоверным данным последний сумчатый волк умер в частном зоопарке в 1936 году, хотя факты существования сумчатого волка были и будут. Сам же вид сумчатого волка жил и развивался в Тасмании, где не было его злейшего недруга – собаки динго. Там это животное спокойно жило до 1863 года, тогда бесконтрольный отстрел привёл к смерти большей популяции этого вида, а собачья чума, завезённая собаками другого вида, совсем к 1930 году привела к частичному исчезновению сумчатого волка. К радости на сегодня специалисты имеют работающий ген ДНК волка и могут его клонировать. Так же есть сведения о том, что весьма малая толика вида выжила в глухих лесах Тасмании, однако к несчастью сфотографировать или отловить его пока не получилось.

Фолклендская лиса

В отличие от всех предыдущих видов, этот вымер навсегда. Это животное обитало на Фолклендских островах и было единственным родным, наземным млекопитающим таких островов. Лиса имела весьма красивый мех (за что и была бесконтрольно уничтожена) и умела лаять, как собака. Главной причиной вымирания лисы стали Шотландские колонисты, убивавшие эту хищницу как угрозу овечьей стаи. На сегодняшний день нет ни какой зацепки по восстановлению вида. На Фолкленде нет лесов, где бы могла укрыться лиса, потому мы никогда не сможем увидеть её.

Стеллерова корова

Морское млекопитающее отряда сирен. Длина до 10 метров, весила до 4 тонн. Место обитания – Командорские острова (хотя есть сведения обитания и у берегов Камчатки и Северных Курил). Это малоподвижное беззубое темно-бурое животное длиной в основном 6-8 метров с раздвоенным хвостом обитало в мелких бухтах, почти не умело нырять, питалось водорослями. Хотя человек из-за жира и мяса беззащитной коровы, бессердечно убивал её. Однако к радости надежды клонирования существуют – в одной из лабораторий храниться кусок заспиртованной кожи коровы, из которой возможно выделить ДНК для клонирования Впрочем на сегодняшний день существуют сведения о появлении коровы у берегов Камчатки и Курильских островов.

Сейшельская гигантская черепаха

По сей день доподлинно не известно, вымер ли этот вид черепах полностью или только в дикой природе. В первой половине 19-го века судьба сейшельских гигантских черепах, как и многих родственных им видов с других островов Индийского океана, оказалась в руках браконьеров. Это привело к тому, что в 1840 году они навсегда исчезли из тропических лесов родной Суматры, где в более счастливые времена обитали по берегам ручьев и болот.

Райские попугаи

Свои гнезда райские попугаи не строили, а в качестве жилища выбирали заброшенные термитники в кустарниковых зарослях и саваннах австралийских штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс. Главной причиной их исчезновения считается ограниченность рациона: райские плоскохвостые попугаи питались семенами всего нескольких видов трав, что вместе с засухой, хищниками и местными жителями, собиравшими их яйца, привело к гибели вида.

Лайсанский погоныш

К гибели этой смелой птицы привели… кролики. Слишком много кроликов. Оказавшись в конце 19-го века на острове Лайсан, кролики повели себя как самые настоящие завоеватели. Не имея здесь естественных врагов и пользуясь неограниченными запасами еды, эти пушистые пришельцы начали размножаться с поистине кроличьей скоростью.Тому, кто привез кроликов на Лайсан, очень скоро пришлось об этом пожалеть: эти прожорливые существа съели всю растительность, превратив некогда цветущий остров в пустыню. Лайсанские погоныши лишились пропитания и к 1923-му году исчезли совсем.

Тарпан

В 18-19-м веках тарпаны, или евразийские дикие лошади, населяли степные просторы Европы, европейской части России, Казахстана и Западной Сибири. Эти приземистые дикие лошади мышиного цвета с темной полосой на спине, густой гривой и крепкими копытами, не знавшими подков, полностью исчезли с лица земли в течение всего пятнадцати лет – с 1875 по 1890 год. Именно в конце 19-го века при попытке поймать его, был убит последний живущий на воле тарпан. По другим данным, последнего степного тарпана не стало в 1918 году и произошло это на территории Полтавской губернии.

|