Более 2000 лет назад полумифический отец медицины Гиппократ из Кос озадачил мыслителей своего времени смелым заявлением о природе человеческого сознания. В ответ на сверхъестественные объяснения проявлений психики, Гиппократ настаивал, что «ниоткуда больше, кроме как из мозга, приходят радости, удовольствия, смех и соперничество, печали, уныние, горести и причитания». В современную эпоху Гиппократ мог бы выразить свои мысли в одном сообщении в «Твиттере»: «Мы – это наши мозги». И это сообщение прекрасно резонирует с новейшими трендами во всем обвинять мозг, пересматривать психические отклонения как болезни мозга и, уже в футуристическом свете, воображать улучшение или сохранение нашей жизни за счет сохранения мозга. От творчества до наркотической привязанности, едва ли можно найти хоть один аспект человеческого поведения, не связанного с работой мозга. Мозг можно назвать современной заменой души.

Наш мозг обладает способностью активной фильтрации поступающих слуховых сигналов, чтобы отсеять второстепенные и сфокусироваться на важных звуках. Главную роль в этом процессе играет структура мозга таламус, где происходит первичная обработка всей сенсорной информации, а во время сна его работа не только не прекращается, но и модифицируется. Учёные обнаружили на электроэнцефалограмме мозга спящих людей последовательности коротких импульсов, которые, как предполагают, служат своеобразным барьером на пути шума, позволяя нам не реагировать на него. Причём число этих импульсов варьируется у разных людей, и те, у кого их меньше, чаще просыпаются от шума.

Слепые из-за повреждения зрительной коры мозга люди иногда могут воспринимать окружающие объекты на подсознательном уровне. В экспериментах они могут правильно называть форму, цвет или направление движения предметов с вероятностью выше случайности, хотя сами утверждают, что ничего не видят и просто угадали. В другом опыте пациента с таким феноменом попросили пройти по комнате. Не зная, что она заставлена различными препятствиями, он обогнул их по пути на голос исследователя. Существует несколько теорий о природе псевдослепоты, но на сегодняшний день ни одна из них широко не признана.

Примерно 1,6% людей способны к зеркальной синестезии. Это значит, что они, видя воздействие на какую-нибудь часть тела другого человека, ощущают такое же касание аналогичной части тела у себя. Если зеркальный синестетик видит чужую боль, он почувствует эту боль в своём теле. Согласно наиболее распространённой теории объяснения этого феномена, механизм такого восприятия заложен в каждом человеке благодаря наличию в мозге так называемых зеркальных нейронов, но порог активации этих нейронов у зеркальных синестетиков гораздо ниже.

Учёные из Университета Дьюка провели эксперименты с макаками-резусами, построив из их мозгов распределённую нейросеть. Каждой обезьяне имплантировали электроды в отделы мозга, отвечающие за движения, и научили силой мысли перемещать на экране компьютера анимированную руку к цели. Затем обезьянам определённым образом ограничивали возможности, чтобы двигать руку можно было только совместными усилиями. В самом сложном эксперименте участвовало одновременно три макаки, каждая из которых могла совершать перемещение только по двум из трёх координатных осей (X и Y, X и Z, Y и Z), и подопытные успешно справлялись с задачей.

Распространено мнение, что спиртное убивает клетки мозга. Однако исследование покойных алкоголиков и трезвенников показало, что количество сохранившихся в их мозгах нейронов примерно одинаково. Однако у любителей спиртного было выявлено снижение плотности белого вещества в старой коре, которое состоит из отростков нейронов. Этим можно объяснить часто встречающиеся у алкоголиков проблемы с памятью, так как в старой коре находится отвечающий за память гиппокамп. Данные разрушения не носят необратимого характера – если человек бросает пить, плотность белого вещества вполне может восстановиться.

Единственным человеком, чьи мысли покинули Солнечную систему, является продюсер и популяризатор науки Энн Друян, вдова Карла Сагана. Часовая запись её мозговых волн была включена в золотые пластинки, отправленные с аппаратами «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Во время сеанса считывания Друян старалась думать об истории нашей планеты и развитии жизни на ней, о человеческом обществе, его проблемах, насилии и бедности, а в самом конце позволила себе поразмышлять о любви.

В одном из сражений Первой Мировой войны венгерский солдат Пауль Керн получил пулю в висок. Несмотря на то что часть лобной доли его мозга была уничтожена, Керн выжил, однако больше не мог заснуть. Обследование в госпитале не помогло устранить бессонницу или хотя бы выявить её причины, хотя сам солдат утверждал, что чувствует себя нормально и не устаёт. Утверждается, что он не спал 40 лет до самой смерти в 1955 году.

Нередко можно наткнуться на утверждение о том, что обычный человек использует только 10% возможностей своего мозга, хотя не существует никаких научных его доказательств. Возможным источником мифа является работа психологов Уильяма Джеймса и Бориса Сидиса, в ходе которой они тестировали теорию ускоренного развития на примере сына второго Уильяма Сидиса. Они заключили, что мы не задействуем мозг полностью, а позже писатель Лоуэлл Томас придал этой фразе конкретное численное значение – те самые 10%. Миф также усугубили исследования первых нейробиологов, которым были непонятны функции многих отделов мозга, из-за чего они делали неверные выводы об их неактивности. У современных же нейробиологов не вызывает сомнения то, что мы используем практически все части мозга, и они активны практически постоянно.

В литературе по психологии часто встречается расхожее мнение о том, что у людей со склонностью к логике и аналитике больше развито левое полушарие мозга, а у творческих и артистических натур – правое полушарие. Однако никаких научных доказательств этому утверждению нет. Нейропсихологи из Университета Юты в 2013 году просканировали мозги более чем тысячи участников исследования и не нашли ни малейшего свидетельства того, что шаблоны нейронных связей между различными частями мозга отличаются у людей с разным типом мышления. Хотя научно подтверждена большая или меньшая задействованность полушарий в зависимости от типа текущей выполняемой мозгом задачи, это совершенно не означает, что в целом у каждого из нас превалирует активность в определённом полушарии – у нормального здорового человека все части мозга работают одинаково.

19-летний американец по имени Джордж, не в силах вынести своё обсессивно-компульсивное расстройство, выражавшееся в навязчивых желаниях постоянно мыть руки, попытался в 1983 году покончить жизнь самоубийством. Однако выстрел в голову не причинил ему особого вреда – напротив, пуля задела лишь часть левого переднего отдела мозга, которая и была «виновной» в его мании. Эта же часть мозга иногда удаляется хирургическим путём, когда другие методы лечения обсессивно-компульсивного расстройства исчерпаны. Джордж вернулся к нормальной жизни, нашёл работу, а через несколько лет поступил в колледж.

Широко известная функция моргания заключается в смачивании роговицы глаза, но если принимать во внимание только её, то частота моргания – в среднем 15-20 раз в минуту – представляется избыточной. Японские учёные во главе с Тамами Накано обнаружили, что человек зачастую моргает не в произвольные моменты времени, а при завершении какого-либо события – например, в конце предложения при чтении, во время паузы собеседника или при смене сцены в фильме. Исследование с помощью компьютерной томографии показало, что в такие моменты моргания в мозге резко падает активность нейросети внимания, и мозг переходит в «пассивный режим». Это может свидетельствовать о том, что наше частое моргание служит для сброса внимания и «перезагрузки» отвечающих за него нервных клеток.

Боксёрские перчатки уменьшают вероятность получения поверхностных травм, однако совершенно не снижают и даже увеличивают опасность повреждения мозга. Это связано с тем, что боксёры в перчатках гораздо чаще бьют друг друга в голову. В эпоху бокса с голыми кулаками удар в череп мог привести к травме руки атакующего, но после внедрения перчаток такой риск сошёл на нет, что и привело к смещению акцента ударов с тела на голову.

Сиамские близнецы Татьяна и Криста Хоган родились в Канаде в 2006 году. Они соединены головами и частично мозгами в области таламуса, которая отвечает за доставку сигналов от органов чувств к коре мозга. Визуальные сигналы, которые воспринимает одна из девочек, приходят и в мозг её сестры, то есть, вероятно, близняшки могут видеть глазами друг друга так же хорошо, как своими собственными.

Многие попадали в ситуацию, когда приходили по какому-нибудь делу в помещение из другого помещения и не могли вспомнить, что именно хотели сделать. Во многих случаях причиной этого является пересечение дверных проёмов, которые играют роль своеобразных границ событий для нашего мозга. Эксперименты доказали, что с одним и тем же заданием люди успешнее справляются в пределах одной комнаты, чем когда конечная цель находится в другой комнате.

У трупов людей, казнённых через повешение или выбравших этот способ для самоубийства, может наблюдаться эрекция. Это вызвано давлением, создаваемым верёвочной петлёй на мозжечок. У мужчин при этом может выделяться моча или слизь, у женщин – кровь из вагины. Во многих странах существует народное поверье о том, что из упавшего на землю семени повешенного вырастет мандрагора – растение, корням которого приписывали магические и лечебные свойства.

Американка Джилл Прайс обладает очень редкой способностью, названной гипертимезия. Она помнит абсолютно все события своей жизни, начиная с 14 лет – если назвать произвольную дату, Джилл воспроизведёт, что случилось с ней в тот день, какая была погода, какие важные события произошли в мире. Её феноменальные способности были подтверждены учёными Калифорнийского университета в Ирвайне в 2006 году. С тех пор благодаря возросшему интересу к исследованиям в этой области гипертимезия была подтверждена ещё у пятерых человек.

Гипотермия, или переохлаждение тела, становится фатальным для обычного человека при температуре ниже 28°C. Длительное пребывание в таком состоянии приводит сначала к сильному замедлению двигательной и психической активности, пульса и частоты дыхания, затем отказу внутренних органов и, наконец, отказу мозга. Однако в отдельных случаях люди выживали при гораздо более низком охлаждении. Текущий рекорд принадлежит 7-летней шведской девочке, которая чуть не утонула в океане. Когда её доставили в госпиталь, градусник показал температуру тела 13°C. По словам докторов, она смогла выжить в том числе благодаря своему возрасту, так как развивающийся мозг гораздо лучше претерпевает подобные трудности.

Оптимистический или пессимистический взгляд на мир каждого конкретного человека программируется генетически. Согласно исследованиям учёных из Мичиганского университета, он определяется концентрацией нейропептидов Y в мозгу: пониженная концентрация заставляет воспринимать окружающее пессимистично и депрессивно.

В повести братьев Стругацких «Полдень, XXII век» упоминается система Каспаро-Карпова – метод, который использовали для снятия «копии» мозга и построении его математической модели. Повесть была опубликована в 1962 году – Анатолию Карпову тогда было только 11 лет, а Гарри Каспаров ещё не родился.

Человеческий мозг легко обманывается оптической иллюзией с маской – видя обратную, вогнутую сторону маски, мы с большой вероятностью примем её за обычную выпуклую. Однако эта иллюзия не действует на больных шизофренией, а также (иногда) на людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Экспериментально подтверждено, что тараканы могут жить без головы несколько недель. Процесс кровообращения тараканов не управляется мозгом, дышат они через маленькие отверстия по всему телу, а на предварительно съеденных запасах пищи могут существовать долго. В отсутствие мозга основные функции нервной системы таракана берут на себя ганглиальные клетки, которые находятся в каждой доле тела.

У главного героя фильма «Человек дождя» был прототип – американец по имени Ким Пик. Этот человек имел феноменальную память, запоминая до 98% прочитанной информации. Аутизмом он не страдал, но имел непропорционально большую голову, а в его мозгу отсутствовало мозолистое тело и был повреждён мозжечок. Ким выработал особую технику чтения: правым глазом он читал правую страницу и одновременно левым – левую. Чтение стандартного книжного разворота занимало у него 8-10 секунд.

В человеческом мозге есть образования со следующими названиями: «водопровод», «клюв и колено мозолистого тела», «червь мозжечка», «головка хвостатого ядра», «уздечка верхнего мозгового паруса» и даже «пальцы ног морского конька».

Дельфинам требуется постоянно дышать атмосферным кислородом, для этого они регулярно всплывают. Чтобы обеспечить такое дыхание во время сна, полушария мозга дельфина спят по очереди.

Учёные до сих пор не выяснили, какова физиологическая причина процесса зевания. Существует несколько теорий: например, что при зевании человек получает большую порцию кислорода при его нехватке в организме, или что таким образом перегретый мозг «сбрасывает» свою температуру, но ни одна теория пока убедительно не доказана. Однако доказано, что зевание заразно. Человек с большой вероятностью зевает при виде другого зевающего, либо когда зевает собеседник по телефону. Заразное зевание также выявлено у шимпанзе.

Утверждение о том, что человеческий мозг воспринимает цвет, разложенный на красную (R), зелёную (G) и синюю (B) составляющие, неверно. На самом деле мозг получает информацию о разнице яркости между белым и чёрным, между зелёным и красным, а также между синим и жёлтым цветами. Это объясняет тот феномен, что люди одинаково воспринимают цвет предметов при разных источниках освещения.

В 1848 году американский железнодорожный рабочий Финеас Гейдж получил производственную травму – металлический прут пронзил лобные доли его мозга, войдя через левую щеку и выйдя около темени. Меньше чем через час Гейдж пришёл в себя, а затем пошёл в больницу и по дороге спокойно и невозмутимо рассуждал о дыре в своей голове. В ране развилась инфекция, но рабочий выздоровел и прожил ещё 12 лет. У него не нарушились память, речь, восприятие, только изменился характер – он стал более раздражительным и потерял склонность к труду.

Человек не может засмеяться, пощекотав самого себя. Препятствует этому мозжечок, который отвечает за ощущения, вызываемые собственными движениями, и посылает в другие участки мозга команды игнорировать эти ощущения. Исключением из этого правила может являться щекотание нёба языком.

10 самых распространенных заблуждений о мозге

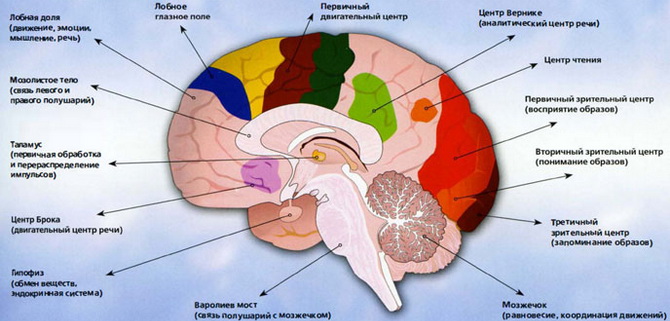

Мозг – самый удивительный орган человеческого тела. Он управляет нашей центральной нервной системой, с его помощью мы ходим, говорим, дышим, думаем. Мозг невероятно сложный, а число его нейронов достигает 100 миллиардов. В его работе задействовано столько процессов, что изучением и лечением мозга занимаются многие области медицины и науки, нередко переплетаясь между собой. Тем не менее, у сложности человеческого мозга есть и обратная сторона медали – мы просто не понимаем некоторых вещей. Ниже вы найдете десятку самых распространенных мифов и заблуждений о главном органе человеческого тела – мозге.

Мозг настолько сложен, что задача воссоздать его «рабочую виртуальную копию» стала одной из самых глобальных за последние несколько десятилетий. На разработку Human Brain Project, например, выделен 1 миллиард евро. После тысяч лет изучения и лечения мозга (как бы вы его не называли) он все еще остается настолько непостижимым, что люди склонны упрощать его работу, делая ее более понятной. Начнем с цвета.

Ваш мозг серый

Когда-нибудь задумывались о том, какого цвета ваш мозг? Вряд ли, если не работаете в сфере медицины. В теле человека запечатаны все цвета радуги, кровь – красная, кости – белые и так далее по списку. Но наверняка вам приходилось видеть заспиртованные мозги в какой-нибудь кунсткамере. По большей части этот мозг имеет белый, серый или желтоватый оттенок. Но живой, пульсирующий головной орган, на самом деле, не просто серый – а также белый, черный и красный. И как и многие другие интересные мифы и факте о мозге, этот не лишен рационального зерна. Большая часть мозга действительно серая, а иногда весь мозг называют просто «серое вещество». Агата Кристи словами своего героя Эркюля Пуаро часто называла мозг «маленькими серыми клеточками». Серое вещество содержится в разных частях мозга (и спинного тоже) и состоит из разных типов клеток вроде нейронов. Тем не менее, в вашей голове присутствует и белое вещество, содержащее нервные волокна, соединяющие серое вещество. Черный компонент называется substantia nigra, что на латыни (как вы догадались) означает «черная субстанция». Черные клетки мозга обладают таким цветом из-за нейромеланина, специального типа того же пигмента, который обеспечивает черный цвет коже и волосам, и это часть базальных ганглиев. Наконец, красный цвет – это, конечно же, кровеносные сосуды. Почему же заспиртованные мозги серые, если на самом деле они разноцветные? Дело в формальдегиде – том самом спирте в банке, который сохраняет мозги от разрушения.

Музыка Моцарта делает вас умнее

При звуках классической музыки у вас поджимаются губы, а сами чувствуете себя возвышенными и культурными? Бросьте. Baby Einstein, компания, которая делает DVD, видео и другие продукты для малышей, зарабатывает бешеные деньги, спекулируя классической музыкой, искусством и поэзией среди наивных мамочек. Родители покупают ее продукты, полагая, что Моцарт благоприятен для развития ребенка. Эта идея стала настолько популярной, что получила название «эффект Моцарта». Откуда же растут ноги у этого мифа? Суеверие – самый страшный враг человеческого рода (Вольтер). В 1950 году ЛОР-врач по имени Альберт Томатис начал пропагандировать музыку Моцарта, утверждая, что она помогает людям с дефектами речи и слуховыми расстройствами. В 90-х годах 36 студентов Калифорнийского университета в Ирвине на протяжении 10 минут слушали сонату Моцарта, прежде чем приступить к выполнению IQ-теста. По словам Гордона Шоу, психолога, который следил за студентами, их IQ вырос на 8 пунктов. Так родился «эффект Моцарта». Музыкант по имени Дэн Кэмпбелл зарегистрировал торговую марку и создал целую серию книг и дисков по этому поводу, начав распространять их в США и собирая деньги с доверчивых мамочек. Затем он пошел еще дальше, утверждая, что музыка Моцарта может даже воскрешать из мертвых и улучшать здоровье. На Калифорнийский университет обрушилась тонна критики со стороны научного сообщества. Профессор Фрэнсис Раушер (Frances Rauscher), ученый, вовлеченный в исследование, заявил, что они никогда не говорили, что музыка делает умнее, просто увеличивает производительность при выполнении пространственно-временных задач. Другие ученые не смогли подтвердить эти результаты, поэтому на сегодняшний день нет никаких научных поводов слушать Моцарта или другую классическую музыку с целью поумнеть. Конечно, Моцарт не навредит вам, наслаждайтесь, но не заблуждайтесь.

Когда вы что-то узнаете, появляются новые извилины

Представьте, как выглядит мозг. Наверняка он напоминает мясистый грецкий орешек с двумя полушариями, покрытый извилинами. По мере развития человека как вида, мозг увеличивался в размерах, чтобы вместить все функции, отличающие нас от других животных. Но для того, чтобы уместиться в черепную коробку и быть в пропорции с остальными частями нашего тела, мозг буквально упаковался сам в себя. Если бы мы разгладили все извилины, мозг был бы похож на наволочку. Хребты называются извилинами, а щели – бороздами. У некоторых из них есть имена, а у разных людей есть разные особенности в их построении. У Эйнштейна, например, мозг был большой. Мы не рождается с извилинами, в начале развития плод обладает гладким маленьким мозгом. По мере роста, нейроны растут тоже и мигрируют в разные зоны мозга, создавая борозды и хребты. К возрасту в 40 недель мозг уже почти так же извилист, как и у взрослого человека. То есть, по мере обучения новых рельефов не появляется, мы с ними попросту рождаемся. Не будем отрицать, по мере обучения мозг меняется – за это отвечает пластичность мозга, но все равно новые извилины не появляются. Изучение мозга крыс показало, что синапсы (соединения между нейронами) и клетки крови, которые поддерживают нейроны, увеличиваются в числе. Некоторые полагают, что мозг растет по мере того, как мы обретаем воспоминания, но на мозгах млекопитающих (то есть, которые можно сравнить с человеческими) это пока не доказано.

Можно получать информацию через подсознание

Концепция влияния на подсознание заключается в том, что правительство, крупные корпорации и медиа «кормят» нас «лапшой» и что-то хотят сказать. Подсознательное сообщение (то есть, находящееся ниже limen, порога сознательного восприятия) представляет собой сообщение, встроенное в изображение или звук, которое проникает в ваше подсознание и влияет на ваше поведение. Создатель термина Джеймс Викари (James Vicary) был рыночным аналитиком. В 1957 году он заявил, что вставил сообщение в показ фильма в Нью-Джерси. Оно вспыхнуло на 1/3000 долю секунды и предложило зрителям пить кока-колу и есть попкорн. По словам Викари, продажа попкорна увеличилась на 57%, а колы – на 18%, чем доказал работоспособность подсознательного сообщения. Потом начался бум и рекламодатели начали активно использовать метод, предложенный Викари. В 1974 FCC запретила этот беспредел. Работает ли этот метод? Как выяснилось, Викари просто сфальсифицировал результаты исследования. Последующие исследования показали, что никакой «25 кадр» не влияет на зрителей. Печально известное судебное разбирательство 1990 года, которое выясняло подробности самоубийства двух мальчиков, якобы наслушавшихся песни, побуждающей покончить с собой, закончилось тем, что суду не было представлено никаких научных доказательств. Тем не менее, многие сторонники теорий заговора до сих пор утверждают, что реклама, музыка и другие средства массовой информации манипулируют сознанием людей. Получается, прослушивание аудиозаписей во время сна никак не навредит вам, но едва ли вы бросите курить после этого.

Мозг человека – самый большой из мозгов

Имеет ли значение размер мозга? Многие животные используют свой мозг, чтобы делать некоторые вещи, которые обычно делают только люди – здесь и творческий подход, и самосознание, и сочувствие, и использование дополнительных инструментов. И хотя ученые до сих пор не могут решить, что делает человека человеком, все сходятся в одном: мы действительно самые умные существа на Земле. Кроме того, раз уж мы умнее всех, наши мозги тоже должны быть самыми большими. Такой уж закон у общества, «чем больше, тем лучше». Одна голова хорошо, а две – неудобно. Средний человеческий мозг весит 1361 грамм. У дельфинов – этих умничек – мозг весит почти столько же. Но у кашалота, который считается куда глупее дельфина, мозг весит почти 8 килограмм. Мозг у маленькой собачки породы бигль весит 72 грамма, а у орангутанга – 370 грамм. Но собаки и орангутанги животные достаточно умные, несмотря на то, что обижены природой. У воробья мозг вообще весит 1 грамм. Если вы внимательно читали, то наверняка заметили одну особенность. Среднестатистический дельфин весит 158,8 кг, а кашалот – 13 тонн. Получается, чем больше животное, тем больше череп, и тем больше мозг. Бигли – собаки-малютки, весят не больше 11,3 кг. Соотношение размера мозга и интеллекта несущественно, важно соотношение размера мозга и веса тела. У людей оно 1 к 50, у большинства млекопитающих – 1 к 180, а у птичек – 1 к 220. У человека мозг весит больше, чем у животного, если брать в среднем. Кроме того, интеллект часто зависит от разных сегментов мозга. У млекопитающих очень большая церебральная кора, в отличие от птиц, рыб и рептилий. Мозжечок у млекопитающих находится у церебральных полушарий, отвечающих за высшие функции деятельности: память, коммуникации и мышление.

Ваш мозг продолжает работать после отрубания головы

Когда-то обезглавливание было одним из самых популярных методов смертной казни, благодаря гильотине, конечно. Однако… В этом методе нет ничего, кроме того, что кто-то лишается головы. Гильотина возникла из-за «добровольно принудительного» желания быстрой и относительно гуманной смерти. Но как быстро происходит эта смерть? Если вы лишитесь головы, сможете ли вы еще пару секунд видеть, как мир переворачивается вверх тормашками? Все началось еще во время французской революции. 17 июля 1793 го за убийство радикального журналиста, политика и революционера Жан-Поля Марата да была казнена женщина по имени Шарлотта Корде. Марата превозносили за его идеи, и толпа недовольных столпилась, желая увидеть, как женщина лишится головы. После того, как клинок опустился и голова Корде упала на землю, один из помощников палача схватил клинок и проткнул ей щеку. По словам очевидцев, после смерти глаза Корде повернулись, чтобы увидеть своего палача и в них застыло выражение негодование. После этого всем, кого ждала гильотина, предлагали моргать, и по некоторым свидетельствам отдельные личности моргали до 30 секунд. Другая легенда демонстрирует сохранение сознания после обезглавливания в 1905 году. Французский врач Габриель Бюри был свидетелем казни человека по имени Ланжиль. Он писали, что сразу после этого, «веки и губи сокращались в течение пяти или шести секунд». Доктор Бюри окликнул человека по имени, и «его веки медленно поднялись». Это произошло и во второй раз, но третий оклик остался без ответа. Эта история наводит на мысль, что кто-то может оставаться в сознании на пару секунд после того, как лишится головы. Тем не менее, современные врачи считают, что реакции, описанные выше – рефлекс подергивания мышц, а не сознательное и преднамеренное движение. Будучи отрезанным от сердца (а значит и кислорода) мозг автоматически погружается в кому и начинает умирать. Как говорит доктор Гарольд Хиллман (Harold Hillman), вероятно «это происходит в течение 2-3 секунд вследствие быстрого понижения давления крови в черепной коробке». Кроме того, Хиллман полагает, что смерть от гильотины на самом деле не является гуманной и быстрой. Из-за разделения головного и спинного мозга, когда происходит перерезка тканей, такой метод должен вызывать острую и сильную боль. По этой причине гильотину перестали использовать в странах, где нет моратория на смертную казнь.

Повреждение мозга делает из человека овощ

Травма мозга представляется нам невероятно страшной вещью. В сознании непосвященных людей повреждение мозга всегда вызывает картинки, где человек превращается в овощ или страдает от физических или психических недостатков всю жизнь. Таинственный и удивительный мозг на самом дел представляет собой хрупкий механизм, который может разрушить не только автомобильная авария, но даже элементарная инфекция. Но это не всегда так. Есть разные типы повреждения головного мозга, и их влияние на человека зависит во многом от того, где они располагаются и насколько они серьезны. Мягкие мозговые травмы типа сотрясения связаны с тем, что мозг перемещается внутри черепа, что провоцирует кровотечение и разрыв. Мозг на удивление хорошо оправляется от незначительных травм, и подавляющее большинство людей, испытавших легкую травму мозга, не становятся инвалидами на всю жизнь. С другой стороны, тяжелая травма мозга наносит значительный ущерб мозгу. Иногда требуется операция по удалению застоявшейся крови или сброса давления. Почти все пациенты, пережившие тяжелую травму головного мозга, выходят с необратимыми результатами. Мы рассмотрели крайние степени спектра, но что можно сказать об остальных? Некоторые люди с повреждением головного мозга страдают от инвалидности, но могут частично восстановиться. Если нейроны повреждены или потеряны, они не могут вырасти обратно, но синапсы – соединения нейронов – могут. По сути, мозг создает новые пути между нейронами. Более того, некоторые области мозга, изначально не связанные с определенными функциями, могут взять их на себя и заново обучиться в процессе жизнедеятельности пациента. Помните, выше мы писали о пластичности мозга? Так пациенты, перенесшие инсульт, могут заново научиться говорить и двигаться. Важно помнить, что мы очень мало знаем о мозге. Когда пациенту диагностируют повреждение мозга, врач не всегда может уверенно констатировать, что тот поправится или не поправится. Пациенты стабильно удивляют врачей спустя месяцы и даже годы восстановления. Но не все повреждения головного мезга являются критическими.

Из-за наркотиков в мозгу появляются дыры

Точное влияние наркотиков на мозг – очень противоречивая тема. Некоторые считают, что только тяжелые наркотики обладают серьезными последствиями, другие считают, что только первоначальное использование препаратов вызывает долгосрочный ущерб. Последние исследования говорят, что «травка» вызывает лишь незначительные потери памяти, а другие – что интенсивное курение сокращают разные доли мозга. Самые суровые мифы гласят, что экстази или кокаин просто сверлят дыры в головном мозге. На самом же деле, единственное, что может проделать дыру в мозге – это физическая травма. Исследователи уверены, что некоторые препараты вызывают долгосрочные и краткосрочные изменения. Наркотики, например, снижают эффект от нейромедиаторов (химических веществ, которые связывают сигналы в мозгу) вроде дофамина. Это объясняет тот эффект, почему наркоманам требуется все больше и больше наркотиков. Кроме того, изменения уровней нейромедиаторов обеспечивают проблемы функций нейронов. Обратимо это или нет – тоже сложный вопрос. С другой стороны, исследование New Scientist, проведенное в августе 2008 года, показывает, что длительное применение лекарственных средств способствует росту структур мозга, что приводит к постоянным изменениям. Вот почему поведение наркоманов сложно изменить – говорится в исследовании.

Алкоголь убивает клетки мозга

Наблюдение за пьяными людьми не оставляет сомнений: алкоголь влияет на мозг самым непосредственным образом. Люди, которые пьют до посинения, демонстрируют невнятную речь, нарушенную моторику движений и замедленную реакцию. У многих из них головная боль, тошнота и другие неприятные побочные эффекты – похмелье, в общем. Но как алкогольные напитки по выходным или даже постоянный запой влияют на мозг? И что происходит с мозгом алкоголиков? Не будем драматизировать. Даже у алкоголиков, постоянно употребляющих спиртное, клетки мозга не умирают. Однако, запой вызывает повреждение концов нейронов – дендритов. Это приводит к проблемам передачи сообщений между нейронами. Сама клетка не повреждается, повреждается способ ее коммуникации с другими клетками. По мнению исследователей, этот ущерб по большей части обратим. У алкоголиков может развиться неврологическое расстройство, например синдром Вернике-Корсакова, которое может привести к потере нейронов в отдельных частях мозгах. Этот синдром вызывает проблемы с памятью, спутанность сознания, паралич глаз, нарушение координации мышц и амнезию — вплоть до летального исхода. Но это не является следствием действия алкоголя. Это результат дефицита тиамина, важнейшего витамина B. Мало того, что алкоголики часто недоедают, активное потребление алкоголя влияет на поглощение тиамина организмом.

Мы используем только 10 процентов мозга

Многие частенько говорят о том, что мы задействуем лишь 10 (5, 7, 15 – неважно)процентов нашего мозга. Говорят, известные личности вроде Альберта Эйнштейна и Маргарет Мид обходили это ограничение. Миф о том, что мы используем лишь небольшую часть мозга, так часто обсуждался средствами массовой информации, что, похоже, остался в них навсегда. Откуда же растут ноги у этой нелепости? Многие указывают на американского психолога начала 1900-х по имени Уильям Джеймс, который сказал, что «среднестатистический человек редко достигает максимального потенциала». Так или иначе, многие считают, что мы задействуем лишь одну десятую потенциала мозга, и видимо эта мысль как раз и порождается десятью процентами «серого вещества». Самое примечательное в этом – ореол мистики. Почему мы, люди, обладая самым пропорционально большим мозгом из всех животных, используем лишь его малую часть? У нас великая миссия? В нас заложены скрытые потенциальные способности? Телепатия, телекинез, пирокинез, попкорн? На развитии этих идей выросло столько книг, продуктов и антинаучной «лапши», что только редкий умник не пытался «включить» оставшиеся 90% своего пассивного мозга. На самом деле, все не так. В дополнение к тем 100 миллиардам нейронов, в нашей голове полно других клеток, которые активно работают. У нас могут отключиться небольшие области мозга в зависимости от типа деятельности, но нет такой деятельности, в результате которой у нас осталось бы в работе лишь 10 процентов вещества в голове. Сканирование мозга показало, что вне зависимости от того, чем мы занимаемся, наш мозг всегда активен. Некоторые районы более активны в определенное время, чем другие, но если у нас нет повреждений мозга, нет такой части мозга, которая была бы полностью отключена. Простейший пример – когда вы сидите за столом и кушаете хлеб с колбасой, ваши ноги не работают. Вы полностью ушли в бутерброд, жуете, глотаете, читаете эту статью. Но при этом ваши ноги активно работают – получают кровь – даже если вы ими не шевелите. И ни для кого не секрет, что за каждую часть тела отвечает своя часть головного мозга. Таким образом, с точки зрения реальной ткани головного мозга нет никаких скрытых и дополнительных потенциалов, которые можно включить и задействовать. Но учиться никогда не бывает лишним.

|