Акулы считаются одними из самых опасных обитателей морей и океанов – ежегодно они совершают сотни нападений на людей, и в примерно десяти случаях они убивают своих жертв. На данный момент ученым известно более 360 видов подводных хищников, среди которых есть как маленькие и беззащитные, так и огромные акулы-людоеды. О них уже снято большое количество фильмов, начиная от классических «Челюстей» 1975 года, и заканчивая относительно свежим «Мег: Монстр глубины» 2018 года. Но являются ли они такими же страшными, как показывается в фильмах?

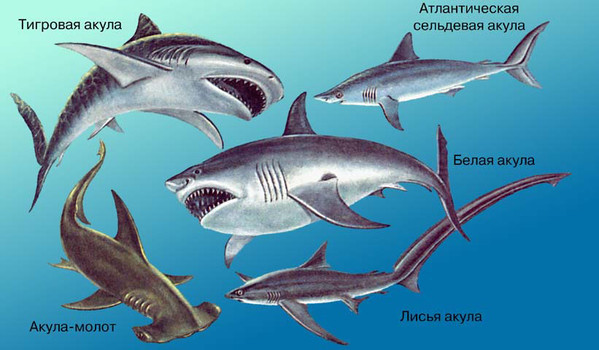

Аку́лы (лат. Selachii) – надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно большое количество острых зубов на каждой челюсти.

Самые древние представители существовали уже около 450-420 миллионов лет назад.

К настоящему времени известно более 526 видов акул: от глубоководной мелкой Etmopterus perryi, длиной лишь 17 сантиметров, до китовой акулы (Rhincodon typus) – самой большой рыбы (её длина достигает 20 метров). Представители надотряда широко распространены в морях и океанах, от поверхности до глубины более 2000 метров. В основном обитают в морской воде, но некоторые виды способны жить также и в пресной. Большинство акул относятся к так называемым настоящим хищникам, но 3 вида – китовая, гигантская и большеротая акулы – фильтраторы, они питаются планктоном, кальмарами и мелкими рыбами.

Скелет акулы заметно отличается от скелета костных рыб – в нём нет костей, и он полностью образован из хрящевых тканей. Согласно недавним открытиям кости были утеряны в процессе эволюции. В скелете выделяют следующие отделы:

• Осевой скелет – позвоночный столб, образованный многочисленными хрящевыми амфицельными позвонками;

• Череп с двумя отделами – мозговая коробка и скелет ротового и жаберного аппаратов;

• Парные конечности с поясами – грудные и брюшные плавники;

• Непарные плавники – это, как правило, хвостовой, анальный и два спинных плавника.

По каналам позвонка проходит хорда, пронизывая весь позвоночный столб. Череп акул представляет собой сплошную хрящевую коробку, передний конец его вытянут в рострум, поддерживающий рыло. На боковых поверхностях расположены глазницы, защищающие глаз, между стенок глазниц лежит головной мозг.

Пояс передних конечностей представляет собой хрящевую дугу, лежащую в толще мускульной стенки позади жаберного отдела, и никак не связан с осевым скелетом. На боковой поверхности пояса есть вырост, являющийся местом причленения скелета плавника. Пояс брюшных плавников имеет вид хрящевой пластины, которая лежит в мускулатуре брюшной клетки перед клоакой. К боковой поверхности причленяется скелет брюшного плавника, который состоит из одного удлинённого базального элемента с прикреплённым к нему рядом радиальных хрящей. У самцов базальный элемент служит скелетной основой птеригоподия – копулятивного выроста.

Скелет непарных плавников состоит из радиалий, погружённых в мускулатуру и проникающих в основание плавника. Хвостовой плавник гетероцеркальный, и в верхнюю его лопасть заходит конец позвоночного столба. Лопасти плавников поддерживаются эластотрихиями.

Плакоидная чешуя, свойственная акулам, среди рыб является самой древней в филогенетическом плане. Чешуйки представляют собой ромбические пластинки, которые заканчиваются шипом, выступающим из кожи наружу. По строению и прочности чешуя близка к зубам, что даёт повод называть её кожными зубчиками. Зубчики эти имеют широкое основание, приплюснутую форму и очень рельефно очерченную коронку. В большинстве своём коронки очень остры и плотно прилегают друг к другу, поэтому кожа может показаться относительно гладкой, если провести рукой от головы к хвосту, и наоборот – грубой, как наждачная бумага – если вести в обратном направлении.

Минеральная часть представлена дентином, образованным клетками кориума, который пропитывает соединительнотканную основу чешуи. По составу дентин близок к кости, но более плотный. Дентиновый слой зубчиков состоит из твёрдого минерала апатита, облачённого в коллаген. Благодаря своей микроструктуре зубчики обладают твёрдостью и устойчивостью, предоставляющими акуле неплохую защитную оболочку (как от крупных животных, включая других акул, так и от мелких паразитов), и в то же время не создают помех для высокой подвижности – подобно кольчуге. Шип плакоидной чешуи отличается ещё более высокой прочностью, так как покрыт аналогом эмали – витродентином, образуемым клетками базального слоя эпидермиса. Плакоидная чешуйка имеет полость, заполненную рыхлой соединительной тканью с кровеносными сосудами и нервными окончаниями.

Сочетание формы, расположения и состава кожных зубчиков играет немалую роль в обтекаемости тела акулы. К примеру, ярко выраженные рельефные выступы на этих зубчиках у белой акулы создают гидродинамический эффект, сравнимый с аэродинамическим эффектом, который наблюдается при движении мячика для гольфа. Наличие мельчайших выступов и впадинок в результате заметно уменьшает турбулентность. Форма, структура и размеры зубчиков различаются у разных видов акул. По расчётам учёных, кожа самых быстрых видов снижает сопротивление воды на величину до 8%.

Акула-мако, взъерошивая чешую, способна ещё больше снижать сопротивление, что позволяет ей разгоняться до 80 км/час. Кроме того, гидродинамические свойства зубчиков дают ещё один весьма полезный охотнику эффект – бесшумность. В отличие от костистых рыб, плавники которых порождают при движении звуковые волны, движения белой акулы при преследовании добычи остаются практически неслышными для её жертвы почти до самого момента нападения.

Мускулатура акул делится на 3 группы:

1. Сердечные мышцы, непрерывно работающие в сердце;

2. Висцеральная мускулатура, функционирующая в артериях и других внутренних органах;

3. Соматическая мускулатура, приводящая в движение тело, делится, в свою очередь, на красные и белые мышцы.

По функциональному назначению её можно разделить на мускулатуру плавников, мускулатуру головы с жаберным и челюстным аппаратами и мускулатуру пищеварительной системы и внутренних органов. У акул вся мускулатура туловища (соматическая) состоит из ряда мышечных сегментов – миомеров, которые разделяются друг от друга миосептами. Мускулатура плавников образована отдельными пучками мышц. Особенностью мускулатуры является её относительная автономность, то есть она сохраняет способность к сокращениям даже при нарушении связи с центральной нервной системой. Кроме того, акулы не способны контролировать силу сокращения белой мускулатуры.

В силу низкого уровня обмена веществ и простого устройства организма, акулы не способны на продолжительные физические нагрузки. В ходе длительной активности в их организме накапливается большее количество молочной кислоты, что может привести к необратимым метаболическим нарушениям. Согласно исследованиям, посвящённым смертности акул после спортивной ловли, все акулы-мако, лисьи акулы, сельдевые акулы и черноперые рифовые акулы со средней концентрацией лактата в крови около 30 ммоль/л, а также большинство особей с концентрацией лактата в крови около 20 ммоль/л, умирают от анаэробного лактоацидоза. Многие представители семейства серых акул имеют высокую смертность при концентрации лактата в крови около 10-15 ммоль/л, хотя некоторая доля этих смертей может быть списана на иные факторы стресса после поимки.

Зубы большинства акул имеют форму острых конусов и сидят на хрящах верхней и нижней челюстей. Зубы регулярно сменяются по мере выпадения по принципу конвейера – их замена постоянно подрастает со внутренней стороны. По своему строению и происхождению это видоизменённые плакоидные чешуи. В зависимости от рациона и образа жизни зубы и челюсти очень различаются у разных видов акул. Донные акулы, пища которых обычно защищена твёрдой оболочкой, имеют дробящие зубы – плоские с ребристой поверхностью (разнозубая акула). Многие хищные виды имеют длинные острые зубы, приспособленные для лёгкого проникновения в плоть добычи (например, песчаные акулы). У таких акул, как тигровая, зубы широкие и зазубренные – предназначенные для разрезания и разрывания мяса более крупной жертвы. У питающихся планктоном акул зубы мелкие (около 3-5 мм у китовой акулы).

Хвостовой плавник акул разнолопастный (гетероцеркальный). Форма хвоста у разных видов развивалась в соответствии с определёнными условиями обитания и у каждого вида имеет свои явные особенности. У скоростных пловцов, таких как акула-мако и белая акула, нижняя и верхняя лопасти почти одинаковы (близки к гомоцеркальной форме), а у большинства остальных видов верхняя лопасть заметно больше нижней.

Как и другие рыбы, акулы получают необходимое количество кислорода из воды, пропуская её через жабры. Органы дыхания представляют собой жаберные мешки, которые внутренними жаберными отверстиями открываются в глотку, а наружными – по бокам головы на поверхность тела. Для акул характерно наличие 5-7 пар жаберных щелей (в зависимости от вида), расположенных перед грудными плавниками. Жаберные отверстия отграничены друг от друга широкими межжаберными перегородками, в толще которых залегают хрящевые жаберные дуги. Жаберные лепестки сидят на передней и задней стенках жаберных щелей, где они образуют полужабры. Для дыхания характерно противоточное движение крови и водной массы.

При вдохе у акул расширяется глоточная область, и через ротовое отверстие и брызгальце в неё засасывается вода, которая омывает жаберные лепестки и проходит в наружные жаберные полости;давление воды снаружи прижимает края межжаберных перепонок, и они закрывают наружные жаберные щели. При выдохе жаберные дуги правой и левой сторон сближаются и тем самым уменьшают объём глотки, почти сомкнутые жаберные лепестки соседних полужабр затрудняют отток воды в глотку; давление в наружных жаберных полостях возрастает, клапаны отгибаются и вода вытекает наружу. Как и у всех хрящевых рыб, жаберные лепестки акул не способны выделять продукты азотистого обмена и соли, так что функция жабр ограничена только газообменом.

Сердце имеет две камеры – предсердие и желудочек, и располагается в грудном отделе рыбы, около головы. Оно двигает кровь по жаберной артерии в сосуды, расположенные в жабрах, а оттуда, уже обогащённая кислородом, она поступает в другие органы. У акул один круг кровообращения, и в сердце только венозная кровь. Количество крови составляет 3,7-6,8% от массы тела, содержание гемоглобина 3,4-6,5 %, а кислородная ёмкость составляет 4,5-8,7 об.%. Максимальные показатели содержания гемоглобина и кислородной ёмкости у акул меньше аналогичных средних показателей костистых рыб, что говорит о более низком уровне их метаболизма. Кровяное давление, поддерживаемое акульим сердцем, недостаточно для полноценного снабжения кислородом её тела. Из-за этого акула должна постоянно помогать своему сердцу мышечными сокращениями (движением), которые стимулируют ток крови.

У акул нет плавательного пузыря. Вместо этого компенсировать отрицательную плавучесть им помогают огромная печень, хрящевой скелет и плавники. Уменьшение удельного веса тела достигается за счёт накопления в печени углеводорода сквалена с удельным весом 0,86 г/см³, а также плотностью хряща примерно вдвое меньше плотности кости. Для многих акул также характерна нейтральная плавучесть за счёт обводнения скелета. Остальное компенсируется подъёмной силой, возникающей при движении. В то же время песчаные акулы (Odontaspididae) решают вопрос отсутствия плавательного пузыря проще – они создают его подобие, набирая воздух в желудок.

Большинство видов акул вынуждены постоянно двигаться для того, чтобы поддерживать дыхание, поэтому не могут долго спать. Однако некоторые виды, такие как усатая акула-нянька, способны прокачивать воду через жабры, что позволяет им отдыхать на дне.

В отличие от костистых рыб, механизм осморегуляции акул довольно прост и примитивен. По электролитному составу кровь и тканевые жидкости организма почти не отличаются от морской воды, то есть почти полностью изотоничны внешней среде. За счёт содержания солей обеспечивается около 50% осмотического давления крови и тканей. Из-за особенностей азотистого обмена в крови акул в значительном количестве накапливаются мочевина (довольно токсичное вещество) и триметиламиноксид, плохо диффундирующие через мембраны клеток почек и жабр, за счёт чего достигается оставшееся повышение осмотического давления. Результатом всего является повышенное осмотическое давление внутренней среды (26 атм. против 24 атм. в морской воде), то есть создаются условия для свободного проникновения воды из внешней среды в межклеточную жидкость и кровь, что в итоге приводит к диффузии натрия и калия.

Для гомеостаза организма существует специальный механизм для поддержания электролитного состава – ректальная железа, выводящая избыток солей в клоаку.

Большинство акул являются пойкилотермными (холоднокровными) животными. Температура тела акул соответствует температуре окружающей среды. Однако исключениями из этого правила являются некоторые виды пелагических акул – например, мако, белая и голубая акулы (всего около 8 видов). Они частично теплокровны (мезотермны) и могут иметь температуру некоторых частей тела на 8-11°C больше, чем температура окружающей среды, за счёт интенсивной работы мышечной системы. Множество мелких вен оплетает крупные мышцы, которые отдают крови вырабатываемое тепло. Более высокая температура тела позволяет акулам быстрее и эффективнее двигаться в холодной воде.

На коже, покрывающей подвижные хрящевые челюсти, в несколько рядов располагаются зубы, которые являются преобразованными плакоидными чешуями.

Ротовая полость переходит в глотку, за которой начинается пищевод, без заметных границ переходящий в легко растяжимый U-образный желудок. Концентрация соляной кислоты в желудочном соке достигает 3%. От желудка отходит тонкая кишка, переходящая в толстую, которая в свою очередь переходит в прямую кишку, открывающуюся клоакой. Внутри толстой кишки находится спиральный клапан, значительно увеличивающий всасывающую поверхность. От прямой кишки отходит ректальная железа, которая является органом солевого обмена; она удаляет избыток солей, которые попадают в организм вместе с пищей и морской водой. В период размножения железа выделяет пахучую слизь, облегчающую встречу особей разного пола.

Особое место в организме акул занимает массивная трёхлопастная печень, масса которой может составлять до 30% от массы всего тела. Печень накапливает запасы жира (до 70% от массы печени у гигантской акулы), животный крахмал гликоген и некоторые витамины, выполняя функции хранилища энергетических резервов и гидростатического органа для увеличения плавучести.

Достоверно известно, что у хищных акул большу́ю роль в пищеварении играет фермент коллагеназа.

После сытной трапезы акулы способны долгое время голодать, медленно и экономно расходуя накопленные ресурсы, и вообще их потребность в пище относительно невелика. К примеру, содержавшаяся в неволе трёхметровая обыкновенная песчаная акула (Carcharias taurus) весом 150 кг за год съедала всего 80-90 кг рыбы, а 30 кг китовой ворвани полностью удовлетворяют метаболические потребности 943 кг белой акулы как минимум на 1,5 месяца.

Акулы периодически производят эверсию желудка – выворачивают его через рот наружу в водную среду с целью очищения. При этом никогда не повреждают желудок своими многочисленными зубами.

Органы чувств разных видов акул развиты в разной мере в зависимости от их среды обитания. Спинной мозг акул имеет большую функциональную самостоятельность. У акул особо хорошо развиты сенсоры фото- и химической рецепции, а также акустико-латеральная система.

Обоняние у акул – одна из основных сенсорных систем. Эксперименты показали высокую чувствительность акул к запахам. Органы обоняния представлены ноздрями – небольшими мешочками на морде, пропускающими воду к обонятельным рецепторам. Обоняние задействовано при поиске добычи и партнеров для размножения. У белой акулы для обработки обонятельной информации используется 14% мозга. Особенно хорошо развито обоняние у молотоголовых акул – разнесённые на приличное расстояние друг от друга на голове своеобразной формы ноздри позволяют чётче определить положение источника запаха. Исследования показали, что акулы лучше реагируют на запахи раненой или встревоженной добычи.

Некоторыми учёными высказываются предположения о том, что акулы способны улавливать запахи, распространяемые по воздуху, так же хорошо, как и в воде. Белую акулу часто наблюдали с мордой, высунутой над поверхностью воды. Акулы способны улавливать запах крови, разведённой в пропорции 1:1000000, что грубо можно сравнить с одной чайной ложкой на плавательный бассейн средних размеров.

Строение глаза акулы по большей части такое же, как и у всех позвоночных, но с некоторыми особенностями. Глаз акулы имеет особый отражающий слой – тапетум – расположенный позади сетчатки. Тапетум направляет прошедший сквозь сетчатку свет обратно, чтобы он ещё раз воздействовал на рецепторы, таким образом усиливая чувствительность глаза. Это существенно повышает остроту зрения, особенно в условиях недостаточной освещённости.

Ещё одной особенностью у некоторых видов является наличие моргающего века, которое закрывает глаз непосредственно во время атаки на жертву, защищая его от повреждений. Акулы, не имеющие моргающего века, при атаке жертвы закатывают глаза. Ранее полагали, что глаз акулы содержит слишком мало колбочек и не способен различать цвета и мелкие детали. Однако современные технологии позволили доказать обратное. Зрение некоторых видов акул острее человеческого до 10 раз.

Орган слуха у акул – это внутреннее ухо, заключённое в хрящевую капсулу. Акулы воспринимают преимущественно низкие звуки 100-2500 Гц. Большинство акул способны различать инфразвук (частоты ниже 20 Гц). Внутреннее ухо также является органом равновесия.

Канал боковой линии проходит по боковой поверхности тела в толще кожи и является сейсмосенсорным органом. Он имеет вид узкой и глубокой кожной борозды, местами ветвящейся. Боковая линия воспринимает механические перемещения частиц воды, а возможно, и инфразвуковые колебания. Она играет важную роль при охоте, видовом общении и ближней ориентации.

Электрорецепторный аппарат акул представлен ампулами Лоренцини – это погружённые в кожу маленькие соединительнотканные капсулы с исходящими от них трубочками, которые открываются на поверхность кожи. Акулы реагируют на электрические поля напряжённостью всего 0,01 мкВ/см. Поэтому они способны обнаруживать жертву по электрическим полям, создаваемым работой дыхательных мышц и сердца. Есть предположения, что они используются акулой и в качестве термодатчиков, определяющих температуру среды с точностью до 0,05°C.

Наблюдаемая у некоторых видов траектория миграции по прямой линии на довольно большие расстояния натолкнула учёных на мысль о возможности акул ориентироваться по магнитному полю Земли. Исследования, проведённые с содержащимися в неволе песочными акулами (Carcharhinus plumbeus), подтвердили эти догадки – продемонстрированное ими поведение позволяет уверенно говорить о магнитной сенсорике. В восприятии магнитного поля у акулы могут быть задействованы: магниточувствительные рецепторы, влияние магнитного поля на химические процессы, электрорецепторный аппарат или всё перечисленное в комплексе.

Каждый вид имеет свою определённую продолжительность жизни, и непросто оценить её для всех акул. В целом акулы растут относительно медленно, и в общем случае можно сказать, что большинство видов живёт 20-30 лет. Однако, рекордной продолжительностью жизни отличается пятнистая колючая акула, живущая более 100 лет. Известны и китовые акулы с близким возрастом. Подобные (и даже бо́льшие) оценки существуют и для полярных акул.

Для акул характерны свойственное хрящевым рыбам внутреннее оплодотворение, примитивная матка и довольно совершенная плацентарная связь. Плод развивается в матке и появляется на свет хорошо приспособленным к самостоятельной жизни – у новорождённых акул хорошо развиты опорно-двигательный аппарат, пищеварительная система и органы чувств, что позволяет самостоятельно питаться и быстро наращивать массу. Акулы производят на свет разное количество детенышей – некоторые виды до 100, другие же всего двух-трёх. Белая акула рожает примерно 3-14 акулят за один раз. В отличие от большинства костистых рыб, производящих миллионы икринок, принцип продолжения рода у акул нацелен скорее на качество, чем на количество. Забота некоторых видов о потомстве (акулёнок некоторое время находится под опекой матери) позволяет обеспечить акулам высокий коэффициент выживаемости, а значит и более низкую плодовитость.

Акулы разделяются на яйцекладущих, яйцеживородящих и живородящих. Копулятивный орган самцов – пара птеригоподиев, каждый из которых является видоизменённой задней частью брюшного плавника. Во время размножения один из птеригоподиев изгибается вперёд и вводится в клоаку самки.

После оплодотворения яйцо покрывается студенистой белковой оболочкой, а поверх неё у большинства яйцекладущих видов – рогоподобной оболочкой, часто с выростами и жгутами. Это защищает эмбрионот обезвоживания, многих хищников, механических повреждений и позволяет яйцу подвешиваться на водорослях. Яйца крупные и содержат много желтка. Обычно одновременно откладываются от 1-2 до 10-12 яиц, и только полярная акула (Somniosus microcephalus) откладывает за раз до 500 яиц длиной около 8 см. Эмбриональное развитие акул идёт медленно, но вылупившийся детёныш отличается от взрослой особи только размерами и способен к самостоятельной жизни.

Яйцекладущими являются около 30% видов. При яйцеживорождении оплодотворённые яйца задерживаются в маточных частях яйцеводов. При этом детёныши вылупляются и некоторое время находятся внутри матери, рождаясь в итоге хорошо развитыми и приспособленными к самостоятельному существованию. У сельдевых акул (Lamnidae) детёныши после использования своего желточного мешка поедают скопившиеся в матке неоплодотворённые яйца.

У живородящих видов желточный мешок после использования желтка прирастает к стенке матки, образуя своеобразную плаценту, а кислород и питательные вещества зародыш получает из кровотока матери путём осмоса и диффузии. У куньих акул (Triakidae) одновременно может развиваться до 20, а у молот-рыбы (Sphyrnidae) – до 30-40 зародышей. Срок вынашивания у яйцеживородящих видов точно не известен, однако примерно составляет от нескольких месяцев до двух лет (у пятнистой колючей акулы), что является одним из самых продолжительных сроков среди всех позвоночных.

Внутреннее оплодотворение, крупные яйца со значительными запасами питательных веществ, прочная наружная оболочка и широко распространённые яйцеживорождение и живорождение резко снижают эмбриональную и постэмбриональную смертность.

Детёныши становятся опасными уже в утробе матери – у песчаной акулы в начале беременности образуются сотни эмбрионов, но, как только появляются зубы, они начинают поедать друг друга, и на свет появляется только один.

Известны также отдельные случаи партеногенеза – женская особь производила потомство без всякого участия самца. Все зарегистрированные примеры имели место у акул, содержащихся в неволе. Случаи партеногенеза у акул в естественной среде не известны, и предполагается, что это крайняя мера репродукции в отсутствие особей мужского пола.

Акулы распространены по всем океанам и климатическим поясам. В большинстве своём они обитают в морской воде. Некоторые виды, такие как тупорылая акула, обыкновенная серая акула и другие способны жить и в пресной воде, довольно далеко заплывая в реки. В пресном озере Никарагуа обитают акулы, не заплывающие в солёные воды.

По глубине распространены преимущественно до 2000 метров, иногда спускаясь до 3000 метров, и чрезвычайно редко их наблюдали ниже. Самая большая задокументированная глубина обитания принадлежит португальской акуле – 3700 метров.

В традиционном представлении акула выглядит одиноким охотником, бороздящим просторы океана в поисках добычи. Однако такое описание применимо лишь к нескольким видам. Очень многие акулы ведут оседлую малоактивную жизнь. Но даже одинокие охотники встречаются для размножения или в богатых пищей местах, что может заставить их преодолевать тысячи миль за год. Возможно, миграция акул сложнее, чем даже миграция птиц.

Акулы могут демонстрировать и социальное поведение. Иногда более ста бронзовых молотоголовых акул (Sphyrna lewini) собираются вокруг подводных гор и островов, к примеру, в Калифорнийском заливе. У акул также имеет место межвидовая социальная иерархия. К примеру, длиннокрылая акула доминирует над шёлковой тех же размеров, когда вопрос касается питания.

При слишком близком приближении некоторые акулы подают сигналы угрозы. Как правило, они заключаются в увеличении амплитуды плавательных движений, а их интенсивность может говорить об уровне опасности.

В основном акулы передвигаются с крейсерской скоростью примерно 8 км/час, но при охоте или нападении среднестатистическая акула ускоряется до 19 км/час. Акула-мако способна разгоняться до скорости более 50 км/час. Белая акула также способна к подобным рывкам. Такие исключения возможны благодаря мезотермии этих видов.

Вопреки распространённому мнению о том, что акула всего лишь «машина для охоты», ведомая одними только инстинктами, последние исследования показали способность некоторых видов к решению задач, социальному поведению и любопытству. Соотношение массы мозга и тела у акул примерно эквивалентно тому же показателю у птиц и млекопитающих.

В 1987 году на побережье ЮАР группа из семи белых акул совместными усилиями стаскивала наполовину выброшенного на берег мёртвого кита в более глубокое место для трапезы.

Акулы могут демонстрировать и игривое поведение. К примеру, атлантическую сельдевую акулу неоднократно наблюдали преследующей другую особь с куском водорослей в зубах.

Некоторые акулы могут отдыхать на дне, прокачивая воду через жабры, но их глаза остаются открытыми и отслеживают происходящее вокруг. Во время отдыха акула не использует ноздри, но вполне возможно, что использует брызгальца. Если бы акула использовала ноздри, то всасывала бы скорее песок со дна, а не воду. Поэтому многие учёные полагают, что это один из случаев, обосновывающих необходимость брызгальца.

У катрана процессом движения управляет больше спинной мозг, чем головной, так что он может спокойно поспать и когда плывёт. Также возможно, что акулы спят наподобие дельфинов, отдыхая по очереди каждым полушарием мозга, что позволяет постоянно оставаться в сознании.

Предпочтения в пище у акул очень разнообразны и зависят от особенностей каждого вида, а также от мест обитания. Большинство видов являются плотоядными. Некоторые виды, например тигровая акула, почти всеядны и проглатывают практически всё, что попадается им на пути. Основной пищей для различных видов акул являются рыба, падаль, мелкие морские млекопитающие, планктон и ракообразные.

К примеру, ламна, мако и голубая акулы питаются преимущественно морской рыбой пелагических видов, и форма их тонких острых зубов приспособлена для того, чтобы хватать добычу в движении. Белая акула предпочитает крупных пелагических рыб и падаль, но иногда также охотится на тюленей, молодых морских львов и мелких китообразных, поскольку особенности её зубов позволяют отхватывать большие куски плоти. В рацион придонных видов акул входят в основном крабы и другие ракообразные, а их зубы имеют небольшую длину и приспособлены к разламыванию панциря. Гигантская, большеротая и китовая акулы питаются планктоном и мелкими морскими организмами.

В настоящее время исследователи относят акул к инфраклассу пластиножаберных подкласса эвселяхий класса хрящевых рыб. Всех акул разделяют на две основные группы, которым иногда присваивают ранг надотрядов: Galeomorphi, включающую 5 отрядов, и Squalomorphi, к которой относят 6 отрядов, объединяемых в 3 группы в ранге серий. В целом все отряды акул содержат 34 современные семейства с 106 родами и как минимум 513 видами.

Кархаринообразные

Это отряд с наибольшим среди акул разнообразием видов. Появились в юрском периоде. Встречаются от приливной зоны до океанских глубин почти повсеместно. Внешние отличительные признаки очень варьируются, но всем свойственны пять жаберных щелей, два спинных плавника (кроме одноплавниковой кошачьей акулы), а также анальный плавник. Способы репродукции также очень разнообразны – есть яйцекладущие, яйцеживородящие и живородящие виды. Некоторым свойственна оофагия.

Разнозубообразные

Известны начиная с триасового периода. Представляют собой отряд донных акул, ведущих ночной образ жизни. Их внешние особенности – это плотное тело, два спинных плавника с шипами и анальный плавник. Распространены от приливной зоны до континентального шельфа. Все виды яйцекладущие.

Многожаберникообразные

Древний отряд: первые находки датируются пермским периодом, по другим данным – началом юрского. Состоит из двух семейств, отличающихся формой тела – угреобразной у плащеносных акул и «традиционной» торпедообразной у многожаберниковых. Для обоих семейств характерны шесть или семь жаберных щелей, один спинной плавник и наличие анального плавника. Преимущественно распространены в прохладной глубине тропиков, яйцеживородящие.

Ламнообразные

Появились в юрском периоде. В этом отряде преобладают пелагические виды больши́х размеров. Они имеют торпедообразную форму, пять жаберных щелей, два спинных плавника и анальный плавник. Распространены от приливной зоны до глубоких вод океана, яйцеживородящие.

Воббегонгообразные

Появились в юрском периоде. Распространены в тёплых и тропических морях от приливной зоны до глубоких вод. За исключением китовой акулы, все виды обитают на дне. Имеют пять жаберных щелей, два спинных плавника и анальный плавник. Среди видов есть яйцекладущие, яйцеживородящие и живородящие. Некоторым также свойственна оофагия.

Пилоносообразные

Пожалуй, наиболее легко идентифицируемый отряд. Появились в юрском периоде. Акулы этого отряда отличаются специфической длинной пилообразной мордой, усеянной зубцами, а также отсутствием анального плавника, двумя спинными плавниками и большими дыхальцами. Жаберных щелей 5-6. Обитают на дне, яйцеживородящие.

Катранообразные

Появились в юрском периоде. Этот отряд широко распространён и встречается по всему миру, в том числе – единственный из акул – в широтах, близких к полюсам. Обитают часто на больши́х глубинах. Представители отряда имеют торпедообразную форму тела, пять жаберных щелей, два спинных плавника, отсутствует анальный плавник. Яйцеживородящие.

Скватинообразные

Появились в триасовом периоде. Среда обитания – обычно ил или песок континентального шельфа и приливной зоны в прохладных водах и более глубокие места в тропических. Акул этого отряда отличает широкое сплющенное тело, короткая морда, пять жаберных щелей, большие грудные и брюшные плавники, отсутствие анального плавника. Внешне они напоминают скатов, однако отличие в том, что жабры открываются по бокам тела, а не снизу, и явно видны широкие грудные плавники, чётко отделённые от головы. Все виды являются яйцеживородящими.

Распространённые заблуждения об акулах:

1. Акула должна постоянно плыть, чтобы дышать и оставаться живой. На самом деле многие виды способны отдыхать, лёжа на дне и прокачивая воду через жабры. Причём предпочитают именно такой способ дыхания вместо движения.

2. Большинство акул нападают на человека и убивают его. Всего несколько видов акул регулярно совершают неспровоцированные нападения на людей, и в основном это происходит из-за ошибки в идентификации добычи.

3. Акулы плавают с большой скоростью. На самом деле крейсерская скорость акул довольно невелика, так как им необходимо сохранять энергию. Однако это не мешает им развивать высокую, так называемую «бросковую» скорость непосредственно перед атакой жертвы.

4. Акулы обожают человеческую кровь. Акулы не отдают предпочтение какой-либо крови. Напротив, отхватив от человека кусок плоти, они обычно выплевывают его обратно, потому что это мясо не является той высокожирной пищей, которая необходима им для пополнения запасов энергии.

5. Акулы всеядны. Большинство видов предпочитает дождаться возможности добыть свою обычную пищу вместо того, чтобы есть всё подряд.

6. Акулы не подвержены раковым заболеваниям. Это убеждение, существовавшее долгое время, стало причиной гибели огромного количества акул, вылавливаемых человеком ради «противоракового» хряща. Однако наблюдение за акулами в неволе, так же как и в естественной среде обитания, показали наличие особей с органами, поражёнными раковыми опухолями. Количество случаев раковых заболеваний оказалось больше там, где вода больше загрязнена (в том числе, и в результате деятельности человека).

7. Акула – существо жестокое. На самом деле акулы довольно редко нападают на людей. Кое-какие акулы слишком маленькие, чтобы съесть человека, а некоторые питаются планктоном.

В июле 2001 года 8-летний Джесси Арбогаст купался в море на одном из пляжей Флориды, когда на него напала акула длиной больше двух метров и откусила ему руку. Находящийся неподалёку дядя мальчика Вэнс Флосензир примчался на помощь, вытащив на берег не только Джесси, но и акулу. Из-за обильной кровопотери мальчик впал в кому, но врачи сумели спасти его жизнь, а заодно пришили спасённую дядей руку.

Бразильские светящиеся акулы, редко достигающие более полуметра в длину, охотятся как на мелких морских обитателей, так и на тех, кто гораздо крупнее. Их жертвами становятся рыбы любого размера, включая гигантских акул, ластоногие, дельфины, киты и другие китообразные. Правда, бразильские светящиеся акулы не убивают их, а просто вырывают куски мяса диаметром до 7 см и глубиной до 2 см – для этого акула присасывается к жертве, впивается в неё зубами и проворачивается вокруг собственной оси.

В 1961 году General Motors разработала концепт-кар XP-755 Mako Shark, ставший позднее прототипом для третьего поколения Chevrolet Corvette. Характерные формы автомобиля были во многом вдохновлены акулой-мако, что отражено в названии. Руководитель дизайнеров Билл Митчелл распорядился покрасить его так же, как чучело настоящей акулы-мако, пойманной им на рыбалке и висящей на стене в кабинете: чтобы тёмная серо-голубая верхняя часть плавно переходила в более светлый низ. Не сумев в точности выполнить это задание, дизайнеры похитили чучело из кабинета и перекрасили его так, как смогли выкрасить машину. Митчелл не заметил подвоха и остался доволен работой.

В 2009 году английские хирурги прооперировали акулу-няньку по имени Флоренс, вытащив из её челюстей ржавый рыболовный крючок. После восстановления акула была помещена в аквариум города Бирмингем и удивила работников тем, что почти полностью перешла на вегетарианскую диету. Чтобы дать Флоренс необходимое количество белков, сотрудники аквариума прибегают к хитрости: заворачивают куски рыбы в листья сельдерея и салата или кладут внутрь выпотрошенных огурцов.

Самой большой акулой из когда-либо обитавших на планете считается мегалодон, вымерший примерно 1,5 миллиона лет назад. Полного скелета этого монстра не найти, однако первая попытка оценить его размер была предпринята в начале 20 века – размер реконструированных челюстей позволял сделать вывод о длине тела в 30 метров. Позднее эта цифра была скорректирована в сторону уменьшения: современные ихтиологи, принимая за основную гипотезу сходство мегалодона с большой белой акулой, вычисляют размер тела пропорционально длине или ширине какого-либо зуба хищников. Исходя из этого, мегалодон по современным оценкам достигал в длину 18-20 метров.

Самая северная из акул, гренландская полярная акула, плавает очень медленно – её скорость не превышает 2 км/час. При этом замечено, что она охотится на тюленей, которые плавают быстрее. Предполагают, что в основном её добычей становятся спящие тюлени. Они избегают засыпать на льду, чтобы не попасть в лапы белых медведей, но вместо этого становятся жертвами акул.

Партеногенез – это половое размножение с участием только материнских клеток, то есть развитие зародыша из неоплодотворённой яйцеклетки. Кроме простейших организмов, типа дафний и нематод, партеногенез замечен и у более сложных животных – таких, как комодские вараны и отдельные виды акул. У млекопитающих в дикой природе партеногенез невозможен из-за так называемого геномного импринтинга. Только в лабораторных условиях с помощью генной инженерии удалось вырастить из неоплодотворённой яйцеклетки мышь (один удачный исход из около 500 попыток). Подобные операции с человеческими клетками имеют смысл только для получения стволовых клеток в медицинских целях.

Австралиец Мэтт Уоллер занимается организацией подводных туров для любителей посмотреть на акул. Традиционно для приманки хищников он использовал рыбу, однако недавно случайно обнаружил, что акул привлекает музыка рок-группы AC/DC. Предположительно, акулы реагируют на вибрацию низких частот, так как у них нет ушей. Сейчас компания Уоллера – единственный туроператор в мире, использующий музыку для приманки, однако он полагает, что конкуренты вскоре последуют его примеру.

Помимо привычных нам органов чувств все рыбы имеют ещё один – боковую линию. Она проходит от жаберных щелей до основания хвоста и позволяет воспринимать движение и вибрацию окружающей воды. Именно боковая линия позволяет огромным стаям рыб двигаться и поворачиваться синхронно. А у некоторых рыб – акул, скатов и химерообразных – развито ещё одно чувство. Они способны воспринимать электрические поля других обитателей подводного мира, которые создаются работой дыхательных мышц и сердца, и тем самым обнаруживать жертв в укрытиях. Сами электрорецепторы расположены на коже в виде капсул и трубочек и называются ампулами Лоренцини.

По данным организации ISAF, ежегодно в мире официально регистрируется 50-80 нападений акул на людей, из которых не более 10 становятся смертельными. В то же время люди убивают ежегодно примерно 100 миллионов акул, главным образом для еды.

Аборигены Гавайских островов и другие народы Океании, не знавшие обработки железа, широко использовали мечи, копья, кастеты и другое оружие с насаженными акульими зубами, которые прикреплялись к деревянной основе. Такое оружие имело высокую эффективность в ближнем бою, оставляя на теле противника глубокие кровоточащие раны.

Чтобы прочистить свой желудок, некоторые виды акул иногда выворачивают его через рот наизнанку. При этом они умудряются не повредить желудок зубами.

Питер Бенчли, автор романа «Челюсти», впоследствии экранизированного Стивеном Спилбергом, в последние годы жизни стал ярым защитником акул и морской экосистемы в целом. Он написал несколько работ, в которых подверг критике негативное отношение к акулам, раздутым в массовом сознании в том числе благодаря «Челюстям».

Разные виды акул рожают детей по-разному. Существуют яйцекладущие и живородящие акулы, а также промежуточный вариант – яйцеживородящие. У них развитие яиц и вылупление из них молоди происходят внутри нижней расширенной части яйцевода, обычно называемой маткой. Некоторые личинки акул после вылупления могут оставаться в матке и питаться неоплодотворёнными яйцами.

В скандинавских странах распространены блюда из протухшей или забродившей рыбы. Например, исландское блюдо хакарл готовится из протухшего мяса акулы, а шведское сюрстрёмминг – из прокисшей сельди.

Акулы. Самые большие – самые «нестрашные»?

Кинематографисты правы – они такие, эти страшные акулы: Большая белая, Тигровая, Молотоголовая, некоторые другие. Но есть акулы очень-очень большие, самые большие. Акулы, безопасные для человека. Их «вегетарианцами» не назовешь, поедают все же что-то живое. Но они на особой диете – планктоне. Китовая акула – самая большая акула в мире. Длина – до 14 метров (в пересказе рыбаков – от 20 и больше, «Вот таки-и-и-и-ие»). Вес – до 36 тонн. И эта махина умудряется прокормиться планктоном, без устали всасывая и фильтруя воду. Так и живет в открытом море (какое потеплее) свой положенный акулий век (70 лет). Такие смирные «интеллигентные» акулы. С дайверами не конфликтуют, говорят, даже играют.

Цвет у китовой акулы – серо-синий или коричневатый, а вся спина в пятнышках. В Латинской Америке ее называют «домино», японское название тоже соотносится с этими пятнышками, на Мадагаскаре ее называют «многозвездной», в Африке есть целый миф о происхождении этих пятен. А во Вьетнаме эта акула – божество по имени Ca Ong, в ее честь проводятся фестивали.

Китовая акула – самая большая в мире, за ней следует Гигантская акула. Она поменьше – длина около 10 метров, вес около 4 тонн. Это акула-космополит. Она любит все воды, ей везде комфортно. Но комфортнее все же там, где на данный момент времени больше планктона – ведь эта акула тоже им питается. Гигантская акула также «толерантна» к морским судам, может быть благосклонна к дайверам. Но вот люди к ней не слишком благосклонны, эта акула была всегда очень хорошим, весьма ценным товаром. Одно удовольствие ловить: лодок и людей не избегает, не нападает, плывет очень медленно, загарпунить – никакого труда. При этом «использовать» ее можно всю. Плоть – мясо и корм, шкура – для кожаных изделий. Плавники – в суп. Суп из акульих плавников – изначально деликатес из китайской кухни, рецепт его известен еще со времен династии Мин. Этот супчик – отдельная тема, факт остается фактом, что и плавники Гигантской акулы красовались в этих супах. А печень!

Так вот, а печень у Гигантской акулы не просто гигантская, но и полна важного вещества – сквалена. Даже само слово сквален – от слова «акула» на латыни (squalus). Химики и фармацевты знают, что это такое, остальным достаточно вбить слово в поисковик, и оттуда посыплются предложения о покупке. Сквален – сложное соединение, используется от косметики до приготовления вакцин, а добывается – из печени акул. В печени Гигантской акулы – огромное количество сквалена. И в стародавние времена люди были хорошо осведомлены о ценности масла печени Гигантской акулы. Оно использовалось в традиционной китайской медицине, считалось афродизиаком в Японии.

Понятно, что численность этой акулы уменьшилась, во многих странах и регионах она находится под защитой. В Евросоюзе, Великобритании и некоторых районах США промысел запрещен. Норвегия пока ловит. Гигантская акула – кандидат на включение в Красную книгу МСОП (Международного союза охраны природы). С этой акулой связано несколько загадок – точнее, загадки некоторых известных легендарных «морских чудовищ» связывают именно с этой рыбой.

Вероятно, что встречи с этими огромными акулами или их останками становились в старину поводом для многочисленных захватывающих дух легенд о чудовищах, обитающих в море. Но легенды легендами, а новые открытия продолжают совершаться! За Гигантской акулой идет самая загадочная – Большеротая акула. Почему самая загадочная? А ее только недавно открыли, 15 ноября 1976 года. Некто пытался перекусить подводные кабели американского исследовательского судна, которое находилось в районе острова Оаху, на Гавайях. Существо запуталось, его выловили. Вредителя долго разглядывали и сильно удивились: а кто это? Оказалось, не известная науке акула, также питающаяся планктоном.

Открытие это считается самым сенсационным открытием в ХХ веке (в области ихтиологии). Потом уже изучили, классифицировали, дали название. С тех пор таких акул видели несколько десятков раз. Не больше. Известно, что все описанные здесь акулы безобидные, вреда человеку не приносят. На лицо ужасные, конечно, но добрые внутри. Просто пай-девочки и пай-мальчики. Почти дружелюбны к человеку, разве что хвостом могут ненароком задеть (что уже может оказаться фатальным). Очень радостно, что есть такие виды акул, питающиеся планктоном и не опасные для нас. Однако проверять на себе как-то не хочется. Но сколько нам открытий чудных еще готовит океан?

|