В древнегреческой мифологии фантастическое существо Гидра Лернейская представляло собой чудовищную девятиголовую змею, которая считалась непобедимой, потому что на месте отрубаемых голов у нее вырастали новые, и потому Гераклу стоило больших трудов ее уничтожить. В природе существует похожее по своим качествам небольшое водное животное, которое в честь своего мифологического «предка» гордо носит имя «гидра».

Гидра – род пресноводных животных класса гидроидных типа кишечнополостных. Впервые описал гидру А.Левенгук. В водоемах Украины и России распространены следующие виды данного рода: гидра обыкновенная, зеленая, тонкая, длинностебельчатая. Выглядит типичный представитель рода как одиночный прикрепленный полип длиной от 1 мм до 2 см.

Гидры обитают в пресных водоемах со стоячей водой или медленным течением. Они ведут прикрепленный образ жизни. Субстратом, к которому прикреплена гидра, служит дно водоема либо водные растения.

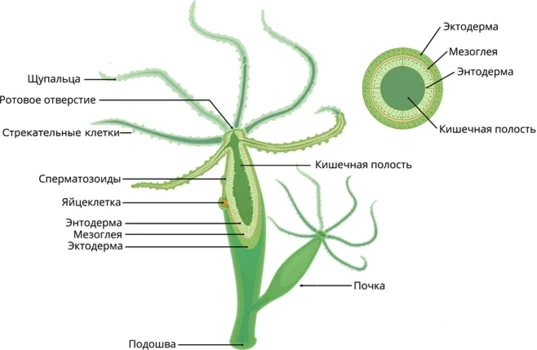

Тело имеет цилиндрическую форму, на верхнем его крае находится ротовое отверстие, окруженное щупальцами (от 5 до 12 у разных видов). У некоторых форм тело можно условно разграничить на туловище и стебелек. На заднем крае стебелька имеется подошва, благодаря которой организм крепится к субстрату, иногда передвигается. Характерна радиальная симметрия.

Тело представляет собой мешок, состоящей из двух слоев клеток (эктодермы и энтодермы). Их разграничивает прослойка соединительной ткани – мезоглеи. Имеется единственная кишечная (гастральная) полость, образующая выросты, простирающиеся в каждую из щупалец. В кишечную полость ведет ротовое отверстие.

Питается мелкими беспозвоночными животными (циклопами, ветвистоусыми рачками – дафниями, олигохетами). Яд стрекательных клеток парализует жертву, затем движениями щупалец добыча поглощается через ротовое отверстие и попадает в полость тела. На начальном этапе происходит полостное пищеварение в кишечной полости, затем внутриклеточное – внутри пищеварительных вакуолей клеток энтодермы. Выделительной системы нет, непереваренные остатки пищи удаляются через рот. Транспортировка питательных веществ от энтодермы к эктодерме происходит посредством образования особых выростов в клетках обоих слоев, плотно соединяющихся между собой.

Подавляющее большинство клеток в составе тканей гидры – эпителиально-мускульные. Из них формируется эпителиальный покров тела. Отростки данных клеток эктодермы составляют продольную мускулатуру гидры. В энтодерме клетки данного типа несут жгутики для перемешивания пищи в кишечной полости, в них же образуются и пищеварительные вакуоли.

В тканях гидры имеются также мелкие интерстициальные клетки-предшественники, способные при необходимости в трансформироваться клетки любого типа. Характерны специализированные железистые клетки в энтодерме, выделяющие в гастральную полость пищеварительные ферменты. Функция стрекательных клеток эктодермы – выделение ядовитых веществ для поражения жертвы. В большом количестве эти клетки сконцентрированы на щупальцах.

В теле животного также имеется примитивная диффузная нервная система. Нервные клетки рассеяны по всей эктодерме, в энтодерме – единичные элементы. Скопления нервных клеток отмечаются в области рта, подошвы, на щупальцах. У гидры могут формироваться простые рефлексы, в частности, реакции на свет, температуру, раздражение, воздействие растворенных химических веществ, т.д. Дыхание осуществляется через всю поверхность тела.

Размножение гидры происходит как бесполым (почкованием), так и половым путем. Большинство видов гидр являются раздельнополыми, редкие формы – гермафродиты. При слиянии половых клеток в теле гидр образуются зиготы. Затем взрослые особи погибают, а зародыши зимуют на стадии гаструлы. Весной зародыш превращается в молодую особь. Таким образом, развитие гидры прямое.

Гидры играют существенную роль в природных пищевых цепочках. В науке в последние годы гидра является модельным объектом изучения процессов регенерации и морфогенеза.

Гидра относится к типу морские кишечнополостные беспозвоночные животные. Обитают гидры в стоячей или медленно текущей воде – в прудах, озерах и заводях рек, богатых водной растительностью. Пресноводная гидра – очень маленькое животное, размером в 1–3 см, поэтому гидру тяжело обнаружить. Наблюдать за жизнью гидр лучше всего с помощью лупы или микроскопа. Гидру легче всего отыскать, зачерпнув в банку воды из пруда вместе с плавающей на поверхности ряской. Если такой воде дать устояться, то на стенке сосуда, обращенной к свету, можно будет заметить маленькие, тоненькие трубочки белого, бурого или зеленого цвета. Это и есть пресноводные гидры. Существует несколько видов пресноводной гидры.

Пресноводная гидра питается мелкими водными животными. Запустите в банку или аквариум, в котором живут пресноводные гидры, крошечных животных из пруда – рачков, дафний, или водяных блох, и вы увидите, какое значение в жизни гидры имеют щупальца. Если какая-нибудь дафния, быстро передвигающаяся в воде, слегка заденет щупальца гидры, она останавливается как парализованная и полностью утрачивает способность двигаться. Щупальца гидры охватывают дафнию и подтягивают к ротовому отверстию, находящемуся на свободном конце тела гидры. Оно ведет во внутреннюю полость тела пресноводной гидры – пищеварительную или кишечную полость. Здесь дафния переваривается. Гидра имеет лишь одно отверстие в теле. Не переваренные в кишечной полости остатки пищи, в частности твердые покровы тела дафнии, выбрасываются наружу через то же ротовое отверстие гидры.

Растягивая свое гибкое тело, лишённое скелета, пресноводная гидра может проглотить подряд 5–6 дафний. Кроме рачков, гидра часто глотает червячков, маленьких головастиков и небольших мальков рыб. Следовательно, пресноводная гидра – хищное животное. Уничтожая мальков рыб, гидры наносят вред рыбному хозяйству.

Рассматривая гидру в аквариуме или в банке, можно убедиться, что движение гидры очень медленное. Прикрепившись своей подошвой к ряске или нижней поверхности листа кувшинки, гидра остается на одном месте целыми часами. Только щупальца непрерывно движутся в разные стороны, захватывая добычу. Изредка гидра передвигается с места на место, вытягивая своё тело и цепляясь щупальцами за предмет, на котором она живёт, или прикрепляется к предмету поочерёдно то одним, то другим концом тела.

Если не сильно стукнуть по аквариуму, в которой сидит пресноводная гидра или дотронуться тоненьким предметом до неё, то можно будет наблюдать мгновенное изменение формы её тела, что говорит о своеобразном строении гидры. Гидра втягивает щупальца и превращается в комочек. Но пройдет несколько минут, и гидры снова вытягивает свое тело и распускает щупальца.

Строение клеток гидры может быть различно, из-за клеток которые выполняют разные функции. Группы клеток, имеющих одинаковое строение и выполняющих определённую функцию в жизни животного, носят название тканей. В теле гидры развиты такие ткани, как покровная, мышечная и нервная. Однако эти ткани не образуют в её теле тех сложных органов, которые имеются у других многоклеточных животных.

В течение всего теплого времени года пресноводные гидры размножаются почкованием. При похолодании и в неблагоприятных условиях (когда гидры длительное время голодают или высыхает водоём, в котором они живут) гидры размножаются яйцами, которые образуются в наружном слое тела гидры, в нижней его части.

Если гидру разрезать напополам, то каждая часть регенерируется в новую гидру. Если даже разрезать гидру на несколько частей, то и тогда каждая часть при благоприятных условиях может восстановиться в целое животное. Эта особенность и послужила поводом для названия – гидра. Регенерация гидры происходит с огромной скоростью.

С гидрами мы встречаемся ещё в школе: с одной стороны, гидрой звали мифическое чудище, фигурирующее в одном из подвигов Геракла, с другой – то же имя носят крохотные кишечнополостные, обитающие в пресноводных водоёмах. Размер их тела – всего 1-2 см, внешне они выглядят, как трубки с щупальцами на одном конце; но, несмотря на небольшие размеры и сидячий образ жизни, они всё-таки хищники, которые с помощью щупалец и находящихся в них стрекательных клеток обездвиживают и хватают добычу – существ ещё более мелких, чем сами гидры.

При этом у них есть одна особенность, которая упоминается в любом учебнике по биологии. Мы говорим о чрезвычайно развитой способности к регенерации: гидра может восстановить любую часть своего тела благодаря огромному запасу плюрипотентных стволовых клеток. Такие клетки способны бесконечно делиться и давать начало всем типам тканей, всем разновидностям других клеток. Но когда стволовая клетка в процессе дифференцировки становится мышечной, или нервной, или какой-то ещё, делиться она перестаёт. И у человека такие «всемогущие» стволовые клетки есть только на ранних этапах эмбрионального развития, а потом их запас быстро исчерпывается; вместо них появляются другие, более специализированные стволовые клетки, которые так же могут делиться очень много раз, но принадлежат они уже каким-то отдельным тканям. Гидре же повезло больше, с ней «всемогущие» стволовые клетки остаются на всю жизнь.

Но сколько длится жизнь гидры? Если она способна постоянно обновлять сама себя, следует ли отсюда, что она бессмертна? Известно, что даже стволовые клетки, которые есть у взрослых людей и животных, постепенно стареют и тем самым вносят свой вклад в общее старение организма. Может ли быть так, что гидре старение незнакомо? Джеймс Воупал из Института демографических исследований Общества Макса Планка и его коллеги утверждают, что так оно и есть. В статье в журнале PNAS авторы работы описывают результаты многолетнего эксперимента с 2256 гидрами «в главных ролях». Животные росли в лаборатории и в почти идеальных условиях: у каждого был свой участок, никакого недостатка в еде и регулярная, три раза в неделю, замена воды в аквариуме.

Старение легче всего заметить по увеличивающейся смертности (то есть в молодой популяции умирать будут реже, чем в старой) и по снижению плодовитости. Однако за восемь лет наблюдений ничего такого не случилось. Уровень смертности был всё время постоянным и составлял примерно один случай на 167 особей в год, независимо от возраста. (Среди обитателей лаборатории были 41-летние экземпляры, которые, однако, представляли собой клоны, то есть биологически они были гораздо старше, но как отдельно взятый индивидуум их наблюдали только последние несколько лет). Плодовитость – у гидр, кроме бесполого самоклонирования, есть и половое размножение – тоже оставалась постоянной у 80%. У остальных 20% она то повышалась, то понижалась, что, вероятно, происходило из-за изменений в условиях обитания – ведь даже в лаборатории какие-то факторы остаются неучтёнными.

Конечно, в естественных условиях, с хищниками, болезнями и прочими экологическими неприятностями гидрам вряд ли в полной мере удаётся насладиться вечной юностью и бессмертием. Однако сами по себе они, очевидно, действительно не стареют и, как следствие, не умирают. Возможно, что на Земле есть ещё какие-то организмы с таким же удивительным свойством, но, если пытаться и дальше разгадывать биологическую загадку старения – и его отсутствия – гидра остаётся всё-таки наиболее удобным объектом исследования.

Несколько лет назад тот же Джеймс Воупал с коллегами опубликовал в Nature статью, в которой говорилось о связи старения и продолжительности жизни. Оказалось, что у многих видов смертность никак не меняется с возрастом, а у некоторых вероятность умереть молодым оказывается даже выше. Гидра в той работе тоже присутствовала: согласно расчётам, даже через 1400 лет 5% гидр в лабораторном аквариуме будут оставаться в живых (остальные просто равномерно умрут за такой более чем внушительный срок).

Гидры (с латинского Hydra) относятся к роду пресноводных сидячих кишечнополостных из класса гидроидных. Тип – стрекающие. Тело гидры имеет цилиндрическую форму с ротовым отверстием и щупальцами с одной стороны и подошвой для крепления к опорам с другой. Щупальцев насчитывается от 4 до 12 штук. Само существо гидра, с точки зрения жизненной формы, является полипом: не образует колоний и медуз.

По внутреннему строению гидра не отличается от других кишечнополостных: тело представляет собой двухслойный мешок, который образует замкнутую кишечную полость. Внешний слой клеток получил название эктодерма, а внутренний – энтодерма. Функцию опоры между ними выполняет мезоглея – специальное студенистое вещество. В состав эктодермы и энтодермы входят несколько разновидностей клеток.

Гидра, как простейшее, способна размножаться как половым, так и бесполым путем. Все зависит от внешних условий. В большинстве случаев почкование происходит летом, когда вода имеет благоприятную температуру и в среде обитания достаточно пищи, а образование половых клеток в эктодерме – холодной осенью. Зимой взрослые особи погибают, но оставляют яйца: так весной появятся другие гидры.

Сначала в нижней части тела гидры появляется выпуклость – со временем ее размеры увеличиваются. По окончании роста здесь образовываются щупальца, а далее прорывается рот. Дочерняя особь после полноценного формирования наклоняется и зацепляется щупальцами за субстрат, в то время как гидра-мать отходит в обратную сторону и также удерживает себя за ближайший объект. Получается, что гидры, растягивая друг друга, разъединяются. В итоге щупальца выпрямляются и начинают смотреть вверх. Интересно, что при таком размножении не формируются колонии: гидры в этот сезон существуют одиночно.

Половые клетки, как мы рассказали ранее, образуются в эктодерме гидры в осенний период. В этом случае для размножения формируются яйца (нижняя часть тела) и специальные бугорки – мужские гонады (у ротовой полости). Начинают развиваться спермотозоиды с длинными жгутиками на концах, которые помогают перемещаться в воде для того, чтобы добраться до яйца и оплодотворить его. Далее зародыш покрывается защитной пленкой (чтобы не пострадать в холода) и перемещается на дно водоема. Окончательное «рождение» произойдет только весной.

Способность гидр восстанавливать «потерянные» части тела восхищает ученых уже не одно столетие. Однако регенеративные возможности гидр на самом деле оказались намного более сложными и удивительными – чем-то из области фантастики. По данным ученых из Калифорнийского университета в Беркли, это существо способно воссоздавать свое тело даже после того, как его прокрутили в мясорубке.

Целью исследования, возглавляемого Ульрихом Течнау, было установить, до каких пределов распространяется регенеративная способность гидр. Самое удивительное то, что, пройдя ножи мясорубки, размельченной в пюре гидре достаточно было сохранившейся головы, и тогда тело гидры начинало формироваться заново. Голова отвечала за отправку непрерывных сигналов клеткам всего остального организма, приказывая им, в какое место они должны направиться, и в какую часть тела в конечном итоге превратиться.

Мало того, ученые выяснили, что после прокручивания через мясорубку небольшие агрегации клеток головы гидры рассеиваются по остаткам тела, и из них постепенно вырастают несколько новых независимых индивидуумов. Таким образом, животное не просто самовосстанавливалось, оно могло превратиться в несколько гидр. Эти необычные особенности делает гидру существом, которое практически невозможно уничтожить.

Гидра – это маленькое удивительное существо и, как оказалось, фактически бессмертное существо. Наиболее известна гидра за то, что если ее разрезать на несколько частей, то они в итоге вырастут в новые гидры.

При разрезании поперек на несколько частей каждая часть восстанавливает «голову» и «ногу», сохраняя исходную полярность – рот и щупальца развиваются на той стороне, которая была ближе к оральному концу тела, а стебелек и подошва – на аборальной стороне фрагмента. Целый организм может восстанавливаться из отдельных небольших кусочков тела (менее 1/100 объёма), из кусочков щупалец, а также из взвеси клеток.

Гидра может регенерировать из взвеси клеток, полученных путем мацерации (например, при протирании гидры через мельничный газ). В экспериментах показано, что для восстановления головного конца достаточно образования агрегата из примерно 300 эпителиально-мускульных клеток. Показано, что регенерация нормального организма возможна из клеток одного слоя (только эктодермы или только энтодермы).

Если вырезать из боковой стороны туловища гидры фрагмент и срастить его с телом другой гидры, то возможны три исхода опыта:

1) фрагмент полностью сливается с телом реципиента;

2) фрагмент образует выступ, на конце которого развивается «голова» (то есть превращается в почку);

3) фрагмент образует выступ, на конце которого образуется «нога».

Выяснилось, что процент образования «голов» тем выше, чем ближе к «голове» донора взят фрагмент для пересадки и чем дальше от «головы» реципиента он помещен. Эти и аналогичные опыты привели к постулированию существования четырёх веществ-морфогенов, регулирующих регенерацию – активатора и ингибитора «головы» и активатора и ингибитора «ноги». Эти вещества, согласно данной модели регенерации, образуют концентрационные градиенты: в районе «головы» у нормального полипа максимальна концентрация как активатора, так и ингибитора головы, а в районе «ноги» – максимальна концентрация и активатора, и ингибитора ноги. Все они действительно были обнаружены.

Ещё в конце XIX века была выдвинута гипотеза о теоретическом бессмертии гидры, которую пытались научно доказать или опровергнуть на протяжении всего XX века. В 1997 году гипотеза была доказана экспериментальным путём Даниэлем Мартинесом. Эксперимент продолжался порядка четырёх лет и показал отсутствие смертности среди трёх групп гидр вследствие старения. Считается, что «бессмертность» гидр напрямую связана с их высокой регенерационной способностью.

Перед наступлением зимы, после перехода к половому размножению и созреванию покоящихся стадий, гидры в водоёмах средней полосы погибают. Видимо, это происходит не из-за нехватки пищи или непосредственного воздействия иных неблагоприятных факторов. Это говорит о все же о наличии у гидр некоторых механизмов старения, причиной которых является половая репродукция.

Гидра относится к кишечнополостным, одним из самых примитивных и наиболее древних многоклеточных животных. Ближайшие родичи гидр медузы тоже способны полностью возродиться из кусочка своего тела. Общая закономерность давно известна ученым: по мере эволюционного усложнения организмов их способность к регенерации своих органов и тканей терялась. Если дождевые черви еще способны полностью восстановить себя из передней части тела, то ящерицы могут отрастить только утерянный хвост, а у человека способность к регенерации сохранила только кожа. Расстояние в эволюции между гидрой и человеком огромное, но на молекулярном уровне феномен жизни подчиняется единым законам, поэтому надежда разбудить у человека способность к регенерации его органов остается. Но задача гораздо сложнее, чем может показаться.

Тело гидры полярно. Это означает, что в ее теле сверху вниз и снизу вверх распределены градиенты веществ – так называемых морфогенов, определяющих положение всех органов и частей тела. При регенерации гидры куски ее тела тоже сохраняют полярность, например, из того отрезанного участка тела, что был ближе ко рту, вырастает голова, а из того, что был дальше, – нога.

Группа из Женевы провела полногеномный скрининг генов с целью поиска гена, ответственного за подавление возникновения «многоголового» фенотипа. В результате анализа был идентифицирован ген, кодирующий белок Sp5, являющийся репрессором транскрипции – неотъемлемого этапа экспрессии генов.

В нормальных условиях у гидры специализация головного конца тела определяется белком – ростовым фактором Wnt3, экспрессией которого, как оказалось, через идентифицированный белок-репрессор Sp5 управляет высококонсервативный в эволюции сигнальный путь Wnt/-катенин, играющий важную роль в эмбриогенезе и у позвоночных животных, дифференцировке (специализации) их клеток, а также развитии злокачественных новообразований. При нокдауне гена Sp5 развивается «многоголовый» фенотип, провоцируемый действием пути Wnt/-катенин.

Морфогенетические, то есть формообразовательные, эффекты действия этого пути были впервые обнаружены и изучены на плодовой мушке дрозофиле. У мух нарушение действия ключевого гена этого пути wingless (сокращение Wnt – производное от Wg, wingless, и Int, это аналог гена wingless у позвоночных) приводит к дефекту развития крыльев, а усиление работы этого гена, например, путем подавления работы его репрессора Ubx, наоборот, вызывает преобразование жужжальцев, органа балансировки в полете, во вторые крылья: появляются насекомые с двумя парами крыльев, что характерно для другого отряда насекомых, к которому относятся, например, стрекозы.

Таким образом, полученные женевской группой данные на гидре полностью находят отражение и у более высокоорганизованных животных – насекомых и позволяют в некоторых аспектах провести параллели с человеком, сигнальный путь Wnt у которого интересен ученым и исследуется во многих странах, в том числе в Институте биологи гена РАН.

Полученные в описываемой работе результаты поднимают вопрос, а возможно ли появление отсутствующего органа у человека во взрослом состоянии, например при потере руки или ноги, и даже отсылают нас к истории с пересадкой головы. Да и сами авторы этого исследования вскользь намекают на такую перспективу.

Но гидра, как, впрочем, и мушка дрозофила, – это первичноротые существа, а млекопитающие, к которым относится человек, – вторичноротые. Наш рот, находящийся в передней части тела, вторичного происхождения, на том месте, где он изначально появляется в развитии, он зарастает, а прорывается потом на противоположном конце тела, полярность зародыша человека меняется. Или, простыми словами, все у него переворачивается с ног на голову. Тогда как у гидры при эмбриональном развитии рот остается на своем первичном месте, и исходно передняя часть тела (верхняя, с головой) остается верхней, а нижняя часть (нога) нижней. Так что, по крайней мере, морфогенетические события в развитии у человека другие.

Само открытие молекулярно-генетических особенностей морфогенетического развития у человека вовсе не гарантирует воспроизводство у него недостающих частей тела, например ноги или руки, не говоря уже о голове.

У млекопитающих механизмы регенерации ткани при ранениях отличаются от таковых, например, у рептилий. Отличается механизм эпителизации раны – у млекопитающих появляется рубец, тогда как у ящериц рана покрывается тонкой прозрачной пленочкой эпителия, который закрывает рану от прямого контакта с воздухом, и уже под этой пленкой начинается рост утраченного хвоста.

Таким образом, выращивание утраченной части руки или ноги из остатка органа пока неосуществимая мечта. Безусловно, работа группы из Женевы интересна с точки зрения развития представлений о механизмах морфогенетического развития кишечнополостных, знания о котором пополнились. Без развития представлений в области морфогенеза в эмбриональном развитии животных в целом и позвоночных в частности невозможно будет приблизиться к заманчивой перспективе выращивания утраченных конечностей в будущем.

Ставка делается на то, что, если «пробудить» во взрослом состоянии эти механизмы, активные у зародыша, будет возможно воспроизвести утраченные органы у живущих индивидуумов.

Однако пока мы даже до конца не знаем, насколько сложны эти механизмы у млекопитающих и возможно ли их «пробуждение» во взрослом состоянии. Возможно, какие-то успехи в этом направлении будут достигнуты к концу века, однако о выращивании головы de novo взамен утраченной в обозримом будущем следует забыть. Даже если запуск такого процесса с развитием знаний будет возможен, формирование связей между нейронами, дающее идентичность сознания, будет происходить уже иначе. Проще говоря, это будет совсем другой человек, а самим собой он останется только в том случае, если к его голове вырастить новое тело.

На тканевом уровне тело гидры состоит всего из двух слоев клеток: внутренней энтодермы (еще также называют гастродермой) и внешней эктодермы, которые разделены мезоглеей – внеклеточным матриксом. Слои состоят из клеток следующих типов:

1) кожно-мышечные клетки, которые одновременно формируют покровы тела и способны сокращаться, чтобы гидра могла двигаться (их в организме гидры около 20000);

2) интерстициальные клетки, расположенные между кожно-мышечными и способные превращаться в клетки других типов – таких у гидры примерно 15000;

3) нервные клетки, которые объединены в диффузную нервную систему (то есть равномерно разбросаны по всему организму, без ярко выраженных центров/скоплений) и передают нервные сигналы – их у животного около 5000;

4) железистые клетки, выделяющие в кишечную полость пищеварительные ферменты – таких тоже около 5000;

5) стрекательные клетки, «стреляющие» во врагов ядовитыми нитями;

6) половые клетки, образующие яйцеклетки и сперматозоиды, которые потом сливаются, образуя зародыши новых организмов (у гидр есть и бесполое, вегетативное размножение, когда новый организм просто отпочковывается от старого.

Конечно, клетки разных типов распределены по двумя слоям неравномерно. Например, железистые клетки по понятным причинам сосредоточены в энтодерме, а стрекательные – в эктодерме.

В эктодерме гидры образуемые кожно-мышечными клетками двигательные волоконца идут продольно, от подошвы к окруженному щупальцами рту, в энтодерме же ориентированы поперечно и опоясывают тело. Синапсы (соединения между клетками, передающие возбуждение) у гидры есть как между нейронами, так и между кожно-мышечными клетками, которые тоже способны передавать друг другу сигналы к сокращению.

Для такого простого строения тела поведение гидры на удивление сложно: она может шевелить щупальцами и «стрелять» в неприятелей стрекательными клетками, а также сжимать свое тело в горизонтальном направлении, уменьшать и увеличивать его ширину, изгибать в разных направлениях и даже «шагать», перекатываясь с подошвы на «розетку» щупалец и обратно. Все это (кроме стрекания) осуществляется благодаря сокращению кожно-мышечных клеток, которые получают сигналы от нейронов (например, о том, что к телу животного кто-то прикоснулся) и передают их дальше друг другу.

До сих пор считалось, что эктодерма и энтодерма, в которых кожно-мышечные волокна перпендикулярны друг к другу, отвечают за разные движения (эктодермальные – сокращаясь по вертикальной оси, а энтодермальные – по окружности тела) и осуществляют их независимо друг от друга, каждый с собственным механизмом иннервации. Однако недавняя работа, выполненная сотрудниками лаборатории морской биологии Чикагского университета, показала, что картина сложнее.

Распространение возбуждения между нервными и кожно-мышечными клетками гидры изучалось с помощью двух методов: вживления в тело животного электродов и добавления в клетки гидры (с помощью генетической модификации плазмидами) кальциевых индикаторов – флуоресцентных молекул, изменяющих интенсивность своей флуоресценции в ответ на изменение содержания в клетке кальция. Кальций здесь важен потому, что его ионы, перемещаясь в клетку или из клетки по кальциевым каналам, меняют ее электрический заряд, – таким образом передаются нервные сигналы. Кальциевые индикаторы, регистрирующие активность клеток энтодермы, флуоресцировали оттенками красного, индикаторы эктодермы – зеленым, а при одновременной активности клеток двух слоев получался желтый цвет.

В результате было выделено семь основных разновидностей движений гидры, которым соответствуют семь пространственно-временных паттернов появления и волнообразного распространения возбуждения в кожно-мускульной ткани гидры.

Ученые выяснили, что одни и те же мышечные клетки у гидры могут быть задействованы в разных паттернах с разной кинетикой. И наоборот, в одном паттерне могут быть задействованы клетки из разных слоев тела гидры. То есть, каждая из них мультифункциональна, может передавать возбуждения по разным схемам и с разной интенсивностью через связи, выходящие за пределы того слоя тела, в котором она находится (здесь имеются в виду цепочки передачи сигналов и между кожно-мышечными клетками, и между нервными, и между обоими этими типами сразу с помощью синапсов).

Это первое исследование такого рода, выполненное для целого – и живого – организма, и оно позволяет сделать интересные выводы. Во-первых, мультифункциональность и межслойная взаимосвязь кожно-мышечных и нервных клеток помогает понять, как такому примитивному многоклеточному животному с просто устроенным телом и небольшим количеством клеток удалось освоить множество разных движений, необходимых для жизни. Во-вторых же, это в целом проливает свет на ранние этапы эволюции поведения многоклеточных организмов, когда дифференциация их тканей и клеток еще только начиналась, однако со всеми основными вызовами – необходимостью питаться, защищаться и размножаться – они уже столкнулись. Благодаря таким исследованиям, в перспективе, возможно, удастся лучше понять и физиологические основы нашего поведения.

Исследование биологов из Калифорнийского университета (США), результаты которого опубликованы в журнале Science, показывает, что существуют популяции гидры, которые, по всей видимости, не стареют, поскольку их клетки обладают огромными возможностями регенерации. Знание механизма восстановления клеток должно помочь в лечении нервных расстройств человека.

Крошечная гидра, представитель типа стрекающие или книдарии (Cnidaria), живет на Земле 600 миллионов лет. Она обладает удивительной способностью восстанавливать поврежденные ткани: разрезанная пополам, гидра через пару дней восстановит свое тело и нервную систему.

Таким образом, пресноводное беспозвоночное напоминает о бессмертном многоголовом существе из греческой мифологии, у которого отрубленные головы немедленно отрастают. Настоящая гидра обладает такими же впечатляющими возможностями регенерации благодаря трем разным популяциям стволовых клеток, которые позволяют животному, даже если оно разделено на две части, восстановить в течение нескольких дней нервы, мышцы и другие ткани.

Биологи проанализировали наборы молекул РНК из 25000 отдельных клеток гидры, называемых транскриптомами. Они показали, как каждая популяция стволовых клеток дает начало различным типам клеток и тканей. В качестве примера ученые называют интерстициальные стволовые клетки, которые могут образовывать нервные клетки, железы и клетки для щупалец животного. Кроме того, ученые смогли идентифицировать гены, которые контролируют, какие клетки и ткани вырабатываются тремя популяциями стволовых клеток.

В будущем данные о возможностях регенерации клеток гидры, надеются ученые, помогут найти новые варианты лечения травм или нейродегенеративных заболеваний у людей.

|